2025.04.25 政策研究

第21回 政治と議会・議員

自治体議員に求められる「心」と「技」

日本には、弓道、書道、香道、華道、茶道、柔道、剣道等の「道」があり、そこでは「心」と「技」が求められます。そして、それ以外のスポーツや習い事も含めて、あるいは子どもの居場所や地域活動、さらにはゼミ活動、職場、家庭にも、あるいは一時的な居場所である病院や最期の終末期医療(ターミナルケア)施設での生活にも、求められる「心(=心性)」と「技」があるように思われます。

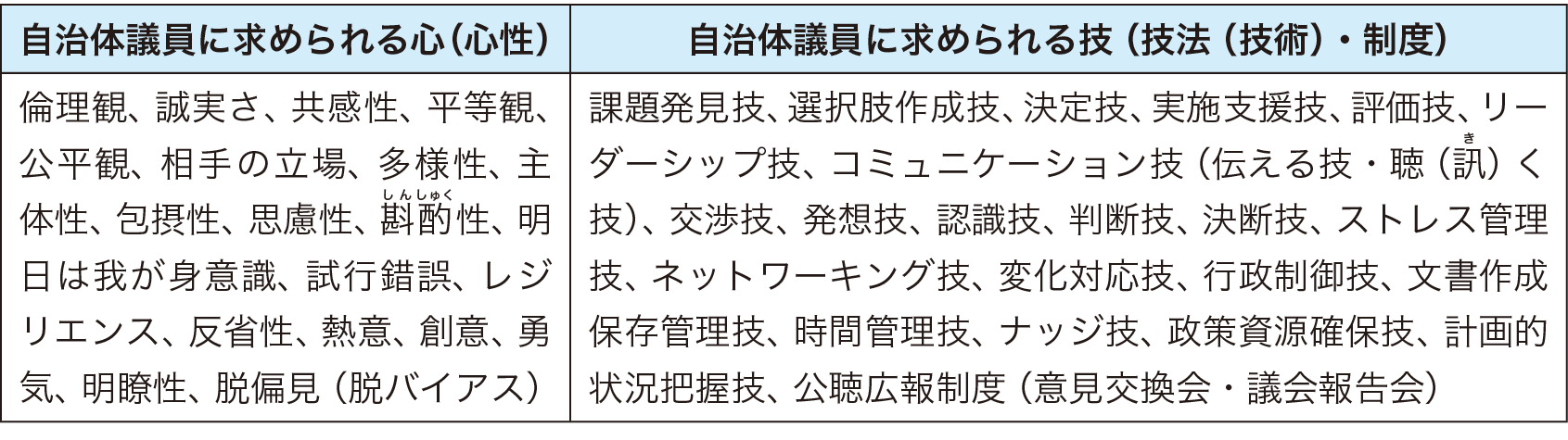

このことから、議員にとっても求められる「心(=心性)」と「技(=技法(技術)・制度)」があることが予測できます。では、議員にとって求められる「心」と「技」とはどのようなものでしょうか。表は、その大要を整理したものです。

出典:筆者作成

表 議員に求められる「心」と「技」の例

なぜ、議員には求められる「心」と「技」があるのでしょうか。その一つの解は、次のように考えることができます。「心」を考えずに「技(=技法(技術)・制度)」だけに走れば、倫理上の問題が生じてしまいます。他方、「技(=技法(技術)・制度)」に働きかけることなく、良心という「心」にのみ働きかけるのでは、具体的にどのような技法(技術)を変えるのか、どのように制度を変えればよいか議論できないという問題が生じてしまいます。そのため、議論するためには、「心」と「技」が必要になります。議員には、必要なときにタイミングを失せずに、自らの「心」と「技」を機能をさせることが重要です。

政治と政治の両義性、求められる「自己反省機能」と「決定の限界を超える工夫」

政治とは、村上弘がいうように、「公共の(国や社会全体の)事柄について強制力を持って決定する仕組み」といった意味を持ち(村上 2024:48)、複数の人間による活動の一つでもあります。また政治は、①支配・権力や利益を追求して争う面と②社会全体や人々に貢献する面という両義性を持ちます(村上 2024:5)。さらに、今日の政治では、②の一部ですが、価値や資源の総量を増やし活用するプラスサム(「ウィン・ウィン」)の政策を見つけ、人々の協力や妥協を促す政治も大切になります(村上 2024:6)。

仮に、会派間や会派そして議員個々の組織的特性(議員個々の場合は個人的特性)や、これらの主体が主張する政策のいずれにも、長所と短所があるとするならば、それらのバランス(比重)と議論が政治にとっては重要になります。このことから、自治体ガバナンス(=自治体の統治=自治体の自治)には、「当該自治体エリアにおける自己反省機能」を持っていることが重要となります。そこでは、全ての事象は多面的であり、二者択一ではないという認識が不可欠です。多面的なものを二者択一で決めようとするところに問題(=「決定の限界」)が生じます。したがって、二者択一で決するときには工夫が必要です。

このことについて焦点を政策に当てるならば、「段階的な実施」「一部地域の試行」「見直し規定の設置」「サンセット方式の導入」「議会モニター制度の導入」「複雑性(全体性・相反性・主観性・動態性)への対応」等もその工夫といえます。