2025.04.25 政策研究

第21回 政治と議会・議員

「選挙の変容」と議員、「SNS活用力」「対話力」の向上は「合意形成力の向上」につながる、マニフェスト作成に必要な「対話(話し合い)の場」

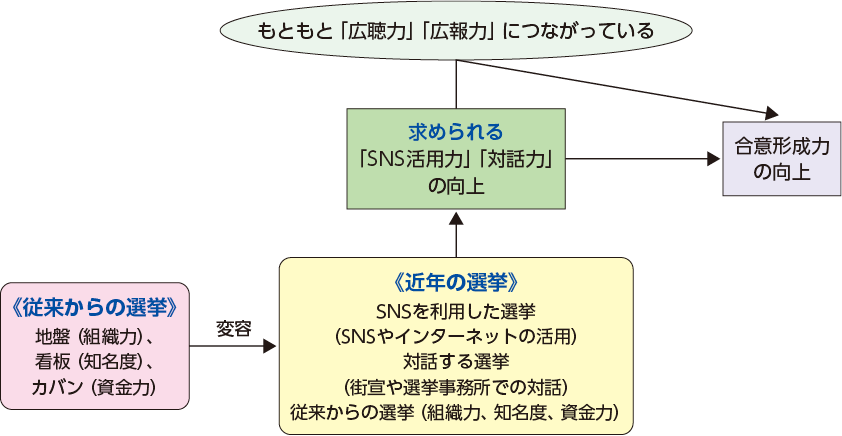

従来、選挙で当選するためには、地盤(組織力)、看板(知名度)、カバン(資金力)が必要であるといわれてきました。近年では、従来からの選挙(組織力、知名度、資金力)に加え、SNSを利用した選挙(SNSやインターネットの活用)や対話する選挙(街宣や選挙事務所での対話)も広がっています。このことは、近年の選挙についてのマスコミ報道の状況や政治家による出版物(例えば、岸本(2023))を見れば明らかです。これらのことは、自治体選挙でも、国政選挙でも、当てはまります。このことは、議員ないし立候補者から見れば「SNS活用力」「対話力」の向上が求められているということになります。そして、「SNS活用力」「対話力」の向上は「合意形成力の向上」につながります(図1参照)。

出典:筆者作成

図1 「選挙の変容」と求められる力(「SNS活用力」「対話力」)

これまで、日本の自治体議会においては、「対話の場」をつくることの重要性が認識され、議会報告会や意見交換会、そして議員間討議などの取組が実践され、効果を上げてきました。これからは、選挙前に個々の議員ないし会派・政党として、「対話の場」をつくることも大切になってきます。もちろん、これまでも街宣や選挙用チラシ作成に当たり、限られた仲間ないし会派・政党内で政策(集)、いわゆるマニフェストを作成していたことでしょう。しかし、これからはその枠を超えてマニフェストを作成する前段で、より広く地域性のある(既存政党ではマニフェストのアジェンダに乗ってこない)政策も議論できる「対話(話し合い)の場」をつくり、選挙期間中もマニフェストの内容を広げ深める「対話の場」をつくることが必要となります。もちろん、「対話の場」は、街宣や討論会などのリアルなものから、YouTubeやホームページなどインターネットを利用したものまで様々なものが考えられます。

議員に求められる「リラックス」と「ファクトと論理を尊重し、推論すること」

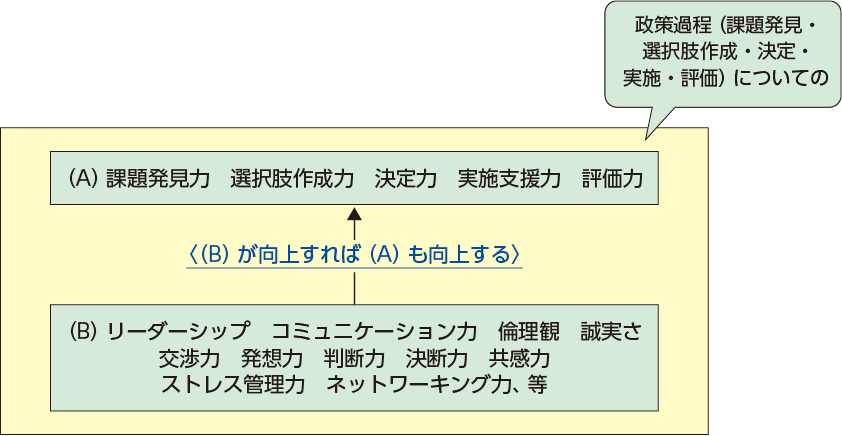

議員には、政策過程(課題発見・選択肢作成・決定・実施・評価)についての課題発見力、選択肢作成力、決定力、実施支援力、評価力はもちろんのこと、これらの全てに関係するリーダーシップ、コミュニケーション力、倫理観、誠実さ、交渉力、発想力、判断力、決断力、共感力、ストレス管理力、ネットワーキング力などが求められます(図2参照)。

出典:筆者作成

図2 「政治家に求められる力」の関係

これらのうち、「発想力」「共感力」などは、全力で熱心に活動することと同時に、ときにはリラックスすることで生み出されます。連続した休暇がとれたときは旅行に行くのもよいのですが、とれないときには(本音をいえば毎日)一人で風呂に入り沈思黙考(ちんしもっこう:沈黙して深く物事を考えること)することが役立ちます。ぬるめの風呂に入りリラックスすることは、新たな発想を生み、効果があるのではないでしょうか。熱心な活動とリラックスすることが、良質な議会議員活動につながります。

ところで今日では、議員という仕事には、SKY(信頼・改善・やりがい)があると指摘することができます。ただし、SKYがあると自他ともにいえるためには、野心があってはなりません。あってよく、かつ求められるのは、ファクトと論理を尊重し、推論することです。そのためには、現実を深淵な歴史と広範な視野から踏まえ捉えることが大切であり、そのことにより初めて「市民のための議員」に近づくことができます。

バークは統治にふさわしい資格は徳と英知だけといっていますが(バーク 2020:109)、自治の深淵な歴史と広範な視野から見えてくるのは、徳(社会通念上良いとされる人間の持つ気質や能力)と英知(物事の本質を見通して考えることができる優れた知恵)です。