2025.03.25 政策研究

第20回 「メディア」「世論」「情報」「データ」と議会(議員)

メディアの多様性・熟成が民主主義を支える

メディアの多様性と熟成が民主主義を支えます。そして、メディアの多様性と熟成のためには、メディアが地域の問題、国の問題、世界の問題、換言すればローカルな問題とグローバルな問題を偏らずに取り上げることが必要です。そうでなければ、取り上げた事柄が、民主主義とどう関わっているのかが分からないからです。政策は民主主義を一般論においては目指すでしょうが、政策には完全性・相反性・主観性・動態性という「政策問題の複雑性」(秋吉 2015:28-30)があり、例えば経済・産業と環境など地域的に見ても、世界的に見ても、様々な事情等の問題があるからです。そして、このようなことを防ぐため、問題を取り上げるメディアには、政策の多様性に応えうる力量、そして前述した互いに制御しうる力量を持っていることが必要となります。

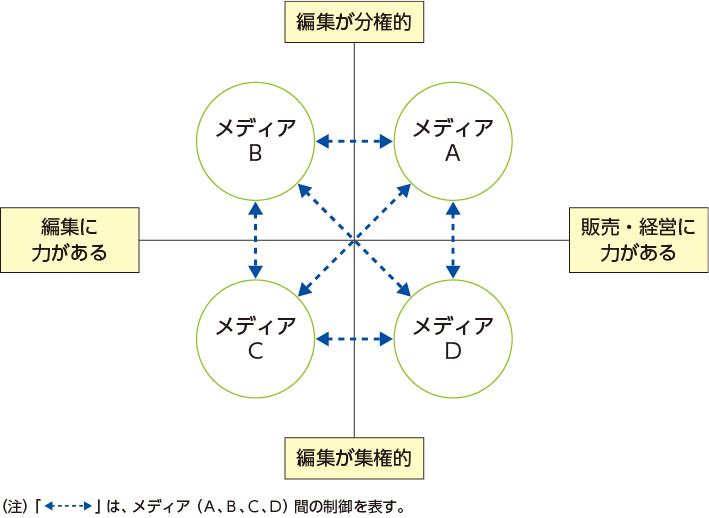

また、メディアを分類するには、4象限を利用することが有益です。メディアが互いに機能を発揮し制御しうるためには、一方ではメディアの編集が集権的(=全国的)なメディアと分権的(=地域ないし地方的)なメディアが必要であり、他方ではメディアの販売と経営が集権的(=全国的)なメディアと分権的(=地域ないし地方的)なメディアが必要です(図2参照)。

図2の破線で示したのは、相互制御です。実際には、編集に力があるメディア、販売や経営に力があるメディアがあるかもしれません。もちろん、メディアには、表現や言論の自由が保障されていること、すなわち顕在化した圧力・被圧力関係や潜在化している忖度関係がないことが求められます。これらのことは、国政や国政政党と自治体議会の関係でも留意すべき事項となります。

出典:筆者作成

図2 「メディアの4分類」と「求められるメディア間の制御」

「輿論」「世論」とメディア・ジャーナリスト・マスコミの関係、メディア・ジャーナリスト・マスコミに求められる機能

メディア、ジャーナリスト、マスコミ等は、輿論・世論に影響を与えます。谷原つかさは、民意として参照すべき「輿論(よろん)」と、感情的で「空気」ともいうべきであるがゆえに、当てにならない「世論」という二つの存在に、政策立案担当者や政治家、研究者は悩まされてきたといいます。そして、何を市民の意見として尊重すべきかが悩ましいと述べています。さらにこの二つは、きれいに二項対立的になるものではないとし、輿論にも感情的な側面があるでしょうし、世論にも理性的な側面があることは容易に想像できると述べています(谷原 2024:21)。

ところで、現代の日本においては、かつての日本のメディア、ジャーナリスト、マスコミ関係者等における、メディアとナショナリズムの共犯関係(大澤 2019:154)や、小説家が近代国家の成立に加担した共犯関係(大澤 2019:157)、メディアと大衆の共犯関係(高橋 2019:186)等が指摘されています。このような負の遺産を乗り越え、学び、社会にとって必要な「社会的共通資本」としてのメディアをつくることが求められています。例えば、「公権力のチェック機能」や「政策の形成機能」を持つメディアの存在は、極めて重要であるといえます。