2025.02.25 政策研究

第19回 一般質問の作法とチェックポイント②「一般質問前のチェックポイント、一般質問(時)のチェックポイント、一般質問後のチェックポイント」

一般質問後のチェックポイント4!

一般質問は、「やればいい」というものではありません。「質問が効果的にできたか」や「質問の後にできることはないか」などについて、次のように評価することが求められます。

【一般質問後のチェックポイント①】一般質問の事後調査

一般質問後には、効果的な質問が予定どおりできたかを評価・検証することが求められます。そのためにはまず、(前稿及び本稿で議論してきた)一般質問の作法とチェックポイント(一般質問前のチェックポイント、一般質問(時)のチェックポイント)を一覧表として用い、自己評価することです。他の議員による評価も大切です。他の議員による評価は仕組みとして常に実施することが重要です。さらに、議会報告会において、市民の目から見た一般質問の事後調査も大切です。議会モニターや専門家による事後調査も重要です。

【一般質問後のチェックポイント②】一般質問の質問答弁を周知する

一般質問は、一義的には議員と行政(首長・職員等)の対話(訊(き)き合い)ですが、それらは全て終局的には市民のためのものです。質問答弁の内容は、市民に周知することが求められます。なお、周知するための媒体は、議会だより・ホームページ・SNS・議会報告会など様々なものが考えられます。

【一般質問後のチェックポイント③】常任委員会の追跡事務調査のシステム化

質問と答弁が終わったからといって、それで一般質問が一件落着(終了)というわけではありません。一般質問後においても、議員・委員会・議会が取り組むべき事項として、「常任委員会の追跡事務調査のシステム化」が挙げられます。

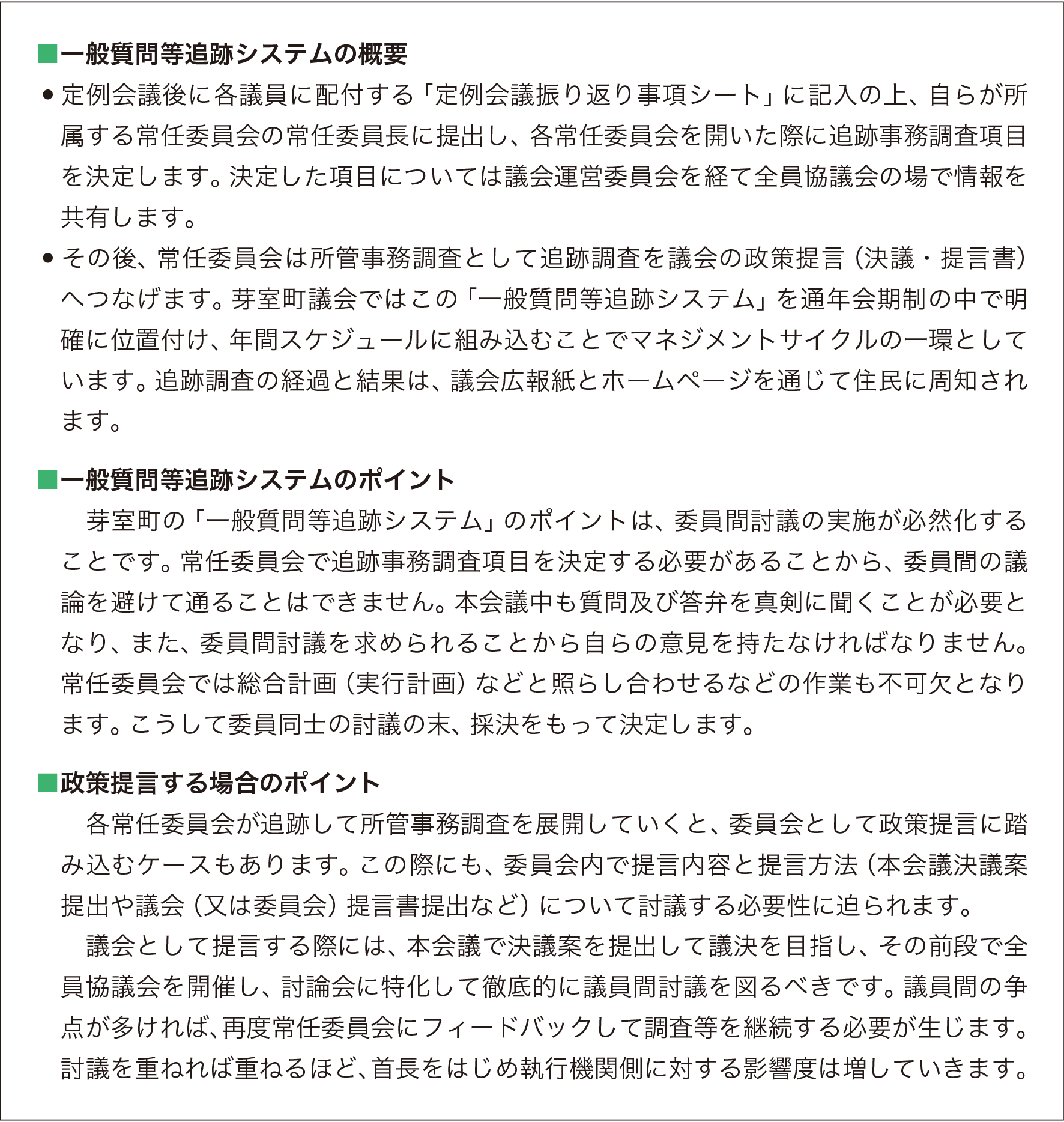

北海道芽室町議会をはじめ先駆である自治体議会においては、一般質問から常任委員会として事務調査を行う「常任委員会の追跡事務調査のシステム」(表2参照)により効果を上げています(なお、芽室町議会では、一般質問だけでなく、議案質疑においても「常任委員会として事務調査を行う」ことをシステム化しています)。

芽室町議会の「常任委員会として事務調査を行う」ことのシステム化は、次のように概説することができます。

出典:北海道自治体学会議会技術研究会(2018)より引用

表2 芽室町議会における「常任委員会の追跡事務調査のシステム」

このような一般質問の活用は、議員活動の成果を政策資源として活用することでもあり、合理的なものといえます。なお、芽室町議会は、総合計画や予算案に議会の政策意思を反映させるため、議会の年間計画や工程表をつくり、議会活動及び政策活動の見える化を図っています(政策形成サイクルの一環)。