2025.02.10 まちづくり・地域づくり

第2回 測定と改善

すべては子どもたちの未来のために

2010年の市長就任後、私は「すべては子どもたちの未来のために」という政策を掲げ、財政運営に注力してきた。同じ年の9月に那須地域の活動家である室井利照氏が、吉田寛先生(千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授)の公会計の講演会を大田原市総合文化会館で開催した。私もその聴衆の一人であったが、300人収容の施設に、聴衆は20人ほどしか集まらなかった。しかし、その内容は非常に優れたものであった。講演の評価は演者の人気ではなく、その内容で決まることを再認識した。「目からうろこが落ちる」という表現がまさに当てはまるほど、吉田教授の公会計の考え方は衝撃的だった。

吉田教授の公会計は、「市民の貸借対照表」と「市長の貸借対照表」に分けて報告する。例えば、私が育てた牛や生産した牛乳が消費者に届けられたとき、それはもう私のモノではなくなる。吉田教授の公会計手法では、それを政府の会計でも敷衍(ふえん)する。市民と市長の貸借対照表として分けて考えるのだ。

総務省の指導では、市民のモノである公共財を市のモノとして計上している。「市民の貸借対照表」と「市長の貸借対照表」に分けることで二つの貸借対照表を結びつけるのが「将来の税金」である。この「将来の税金」が増えれば稚拙な財政運営をしたことになり、減らせば巧みな財政運営をしたことを示す。この手法により市長が市民に与える影響を「将来の税金」という具体的な数値で測定する。農業経営で重視する「利益」と同じだ。吉田公会計を知った後、農業経営で身につけた「測定と改善」という事業への取組み方が、市政運営にも敷衍できるのではないかと思った。

大田原市財政の測定と改善

吉田教授の公会計手法に深い感銘を受け、そのアプローチを市政運営に取り入れることにした。「将来の税金」を増やせば会計報告は赤表紙、減らせば青表紙と、財政運営能力を信号機の色で分かるようにする工夫はヨシとしても、人口が減少する大田原市において、一人当たりで「将来の税金」を算出するのは、厳しい現実を突きつけられる苦痛を覚悟した。大田原市の人口は、2010年3月31日に74,089人を数えていたが、2021年に70,377人となり、3,712人も減少した。何も対策を講じなければ、「将来の税金」はますます増えていくことになる。この厳しい現実を突きつけられるという恐れのようなものが、財政運営の改善に結びついたと確信している。

そこで、私は「未収交付税」の計上を提案した。これが「市長の貸借対照表」の資産として重要な位置を占めることとなった。「市長の貸借対照表」の負債となる市債の大部分を占めるようになった臨時財政対策債について、交付税措置が期待される金額を、資産に計上するものである。この臨財債の制度は、地方自治体にとって重要な財政ツールであるが、国の貸借対照表には負債として計上されていない。この点で、国の貸借対照表には、すべての負債が計上されているのだろうかという疑問が生じた。

「将来の税金」の減少は、財政運営の優劣を示す指標となり、私が市長になった当初、市民一人当たりで1,152千円、総額で85,412百万円であったものが、市長を辞めるときには市民一人当たり1,149千円、総額79,951百万円まで減少した。市長に就任して1年が過ぎようとした2011年3月11日の東日本大震災で旧市庁舎が倒壊した。これに代わる総工費48億円の新市庁舎は、もちろん市民の貸借対照表の資産として計上している。「将来の税金」を増やすことなく市民の財産を増やすことができたのは、市民目線で毎年財政状態を測定し改善を加えてきたからにほかならない。

財政課が報告する総務省方式の財務諸表については、「あっ、そうですか」といった感じで報告を受け、特に緊張したことはなかった。しかし、吉田教授から会計報告を受け取るときはドキドキし、受け取った表紙が青色であったときの安堵(あんど)感は今も覚えている。市政を預った12年間、市民一人当たりで測定される「将来の税金」は、財政の改善の重要な指標となった。財政運営の成果が具体的に示される。「将来の税金」が良い市長を選ぶ指標として絶大な効果があることを危惧して、市のホームページには掲載せず、自らの財政状態を管理するツールとして利用してきた。

市政を離れてからの大田原市が公表する貸借対照表から試算すると、「将来の税金」は増えているようだ。「将来の税金」を算定する公会計研究所(2)の会計報告は市民にも公表すべきであったし、交代を前提とする首長としては、条例として明文化しておくべきだったと感じるこの頃である。

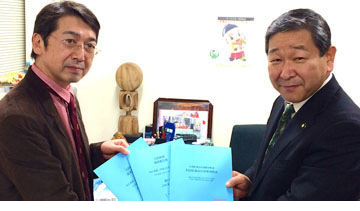

青表紙を囲む筆者と吉田寛先生

就任1年目は赤表紙だった

(1) 耕種農業と畜産を組み合わせた農業。

(2) 吉田寛教授が「子供にツケをまわさない」財政運営の実現に資することを目的に設立した団体。