2025.02.10 まちづくり・地域づくり

第2回 測定と改善

前大田原市長 津久井富雄

牛飼いの仕事

1974年、開田地の地力増進のために肉牛の飼育を始めた。私はまだ30代の初めの頃だった。当初は10頭の牛でスタートしたが、徐々に規模を拡大し、1979年には9戸で有畜複合(1)を目指す営農集団を結成した。この営農業団の導入は、大きな転機となった。小規模農業では、一人ひとりの農業従事者が日々の作業に追われ、休息をとることが難しかった。しかし、営農集団を採用することで、各農家が協力し合い、定期的に休みをとることが可能となり、労働負担、特に女性の労働負担の軽減と労働環境の改善が図られた。これにより、従業員の健康管理が容易になり、持続可能な農業経営が促進された。

牛を飼えば牛ふんが毎日出る。その牛ふんを活用した堆肥の生産は、1985年に堆肥舎を建設し、環境設備事業としての一翼を担うことになった。これにより、牛ふんはただの廃棄物ではなく、農地の肥料として利用される資源へと転換された。

1986年には、440頭規模の牛舎を建設し、畜産総合設備事業としての基盤を確立した。牛の健康管理を重視してハウスでの哺育・育成舎を建設し、F1牛(交雑種)の肥育を本格的に開始することで、牛の育成環境が改善された。F1牛の肥育においては、子牛の購入が重要な要素であり、子牛の価格に応じて購入数を調整してきた。子牛が高騰しているときには購入数を抑え、価格が低下しているときには多くの子牛を購入することで、コストを最適化し、経営の安定化を図ってきた。これは、事業の測定と改善の一環として行われたものである。

1994年には、堆肥処理や遊休農地の活用を目的としてネギの栽培などの多角化を進めた。筆者の個人事業部分を法人化したのは1995年で、名称を「有限会社グリーンハートティーアンドケイ」とした。1996年には酪農部門を導入した。併せてグリーンハート診療所を開設して、牛の健康管理を徹底した。これは、肉牛だけでなく牛乳の生産性を高めるための施策として、測定(診察)と改善(処置)の一環として実施し、地域の人たちにも利用していただくようにした。

グリーンハートティーアンドケイは、有機循環農業を基盤に、酪農、肥育、耕種、野菜栽培といった多角的な事業展開を行っている。牧場は大田原市を基点に栃木県内5か所、さらに子牛の肥育のために北海道大樹町、芽室町にも広げ、200ヘクタールの農場となった。現在、酪農部門で搾乳牛1,100頭、搾乳育成牛100頭の管理、肥育部門で肉用牛1,400頭、肉用育成牛760頭の飼育を行うに至っている。

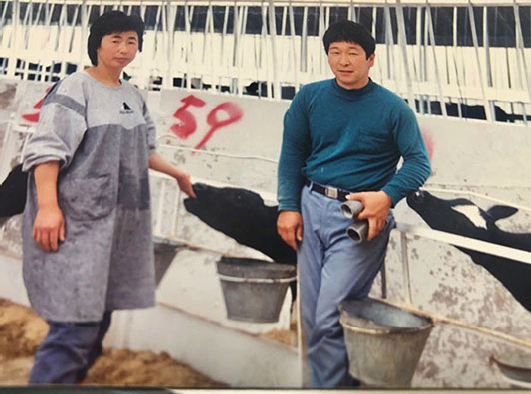

子牛保育所の筆者と妻

農政への関心

私も営農集団を組織することで日々の作業から解放された一人であった。

私が住んでいる大田原は、林業が盛んなところであり、多くの篤農家を輩出する地域でもある。特に黒羽地区は、松尾芭蕉が「奥の細道」の1689年の旅で13泊14日と最も長く逗留(とうりゅう)した場所であった。優れた林業技術を導入した林政家である興野隆雄氏(1790〜1862)もこの地の人で、生涯で18万本以上のスギやヒノキを植樹し、林業を根付かせた。その功績にあずかり、『大日本篤農家名鑑』に名が上がっていた。また、彼が著した『太山の左知(とやまのさち)』をはじめとした文書群「興野家文書」は、日本森林学会より森林遺産1号として指定されている。

農林水産省は、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興などを掲げているが、私は農業生活の中でそれらが機能していないことを目の当たりにしてきた。篤農家のおかげで発展し、昔は良かった林業も、また農業も、「発展」とは程遠く、むしろ衰退の道をたどっている。多くの農地が放置され、手入れされない山林が増えている現状は、地方の衰退を象徴している。私は、次世代にも継承される農業経済の発展には、補助金に依存するのではなく、また短期的な利益だけを追求するのではなく、長期的な視点を持つことが重要だと考えている。

先駆的農業経営者として、大田原市の農業委員会委員となったことをきっかけに、1999年に大田原市議会議員に初当選。その後、市議会議員としての活動を経て、2007年に栃木県議会議員に当選した。2010年に「子どもたちの未来のために」を掲げて大田原市長選挙に当選を果たし、12年間、大田原市の市政を任せていただいた。