2025.01.27 政策研究

第18回 一般質問の作法とチェックポイント①「一般質問の作法」

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

本稿では、一般質問の作法とチェックポイント(一般質問前のチェックポイント、一般質問のチェックポイント、一般質問後のチェックポイント)のうち、「一般質問の作法」と、これらに関する事項等について考えます。紙幅の関係から「チェックポイント(一般質問前のチェックポイント、一般質問のチェックポイント、一般質問後のチェックポイント)」については、次稿で取り扱います。

一般質問の作法19!

執⾏部も同僚議員も、あなたの⼀般質問に関心を持っています。もちろん市⺠も注⽬しています。あなたは、どのように⼀般質問をすれば、議員としての役割、議会としての権能を果たすことができるのでしょうか。ここでは、はじめに一般質問の作法について考えます。何事もそうですが、一般質問に当たっても、そのできる限りの予備知識を持つことが大切です。そこには、一般質問の機能について認識していることも含まれます。

前回取り上げた条例や予算等の議案審議は重要ですが、⼀般質問はそのことと同等に価値があります。質疑が議案に対するものに限られているのに対して、⼀般質問は⾏政運営全般にわたり⾏うことができるという意味でも大切です。⼀般質問は、質問の後、議会としての議論を重ね、議会としての⾒解を執⾏部に⽰し、議会から⽰された⾒解を受け執⾏部がさらに議論を重ねて議案を作成し、その議案について議会が審議することも可能です。このようなプロセスを経ることで、地域課題について議会と⾸⻑(⾏政)という⼆元代表制を構成する二つの機関が、時間をかけて広い視野から政策を検討することが可能となります。

なお、一般質問の質問・答弁において留意すべきは、それが議会と行政の勝ち負けを決する場ではないということです。一般質問は、その質問・答弁を通して、市民のために「話し合い・訊(き)き合う」ことが大切です。そのとき、議会関係者(議員・議会事務局職員)と行政(首長をはじめとした執行機関・執行部職員)には、無駄な権力闘争そして圧力や忖度(そんたく)を防ぐためにも、冷静な「話し合い・訊き合い」ができる品格・品性が求められます。そして、そのためには品格・品性の出現である作法が必要となります。

【一般質問の作法1】二元代表制を知る、一般質問は市民に対する質問・答弁である

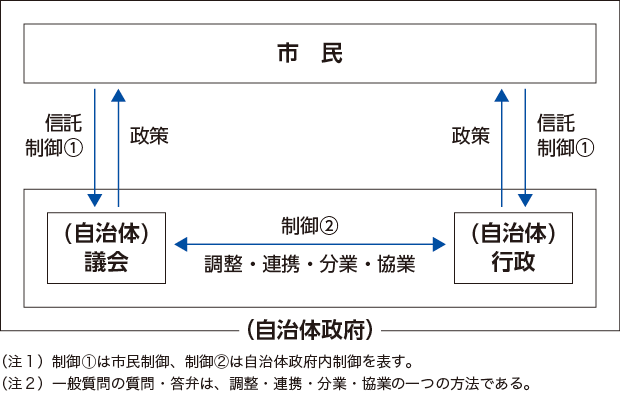

二元代表制は議会と行政の関係だけを表した制度ではありません。そこには、図に示すように市民が関係しています。市民は、議会や行政に信託すると同時に、議会や行政を制御(①)〈=市民制御〉します。その上で、議会と行政が制御(②)〈=自治体政府内相互制御〉します。そして、議会と行政は調整・連携・分業・協業する仕組みが二元代表制です。こう考えれば、議会と行政が行う〈一般質問の質問と答弁〉(=一般質問という調整・連携・分業・協業)は、市民のための視点を忘れてはならないことになります。

一般質問は、一義的には自治体政府(議会・行政)内における機関同士の質問・答弁ですが、その背景や最終的な帰結は市民や関係者(利害関係者・他の自治体・国)等に関わることから、一般質問は広く市民や関係者等に対する質問・答弁であると考えることができます。もちろん、その質問・答弁は広く市民や関係者等に伝わることが期待されており、質問者も答弁者も「この質問を聴いてほしい」「この質問に賛同してほしい」「この答弁を聴いて理解してほしい」「この答弁に賛同してほしい」と願いながら質問ないし答弁をしているのではないでしょうか。このような視点から一般質問の質問者や答弁者である議員・首長・職員を見つめる姿勢が、市民にも同僚議員にも求められます。

出典:筆者作成

図 二元代表制における「市民と自治体政府(議会・行政)の関係」と「自治体政府(議会・行政)内の関係」