2024.11.25 政策研究

第16回 政策の困難性とそれを超克するもの

政策の困難性を超える「自己の確立(欲望の制御を含む)」と「政策の⾃⼰化」

「政策の困難性」を超えるためには、「自己の確立(欲望の制御を含む)」と「政策の⾃⼰化」が必要です。人や政策には様々な特徴や限界があります。⾃治体議員は、まず人として自己を確立し、その上で政策の特徴や⾃らの⽴場、地域の置かれた状況を認識することが必要です。そして、政策の限界を、当該⾃治体の⾏政はもちろんのこと、市⺠、団体(法⼈)、他の政府(他の⾃治体、国、国際機構)と⼀体となって超克する努⼒が求められます。

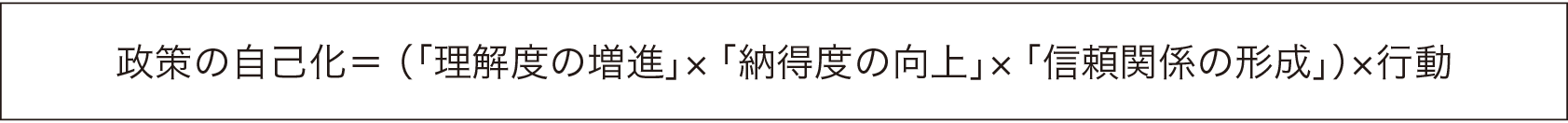

そして、すべてのアクターに求められることですが、特に議員や首長・職員には「政策の⾃⼰化」(developing ownership to the process of policy making)が強く求められます。「政策の⾃⼰化」とは、政策を学習・議論することで、政策の理解度・納得度を向上させ、関係者(=市民等)を含めた信頼関係を形成すること、そしてこれらの取組みと政策についての⾏動(例えば、意⾒交換会、市⺠アンケート調査・分析など)が相まって、政策を真剣にとらえること、⾃らのものにすることです(図2参照)。具体的には、「政策の自己化」を図るためには、次節以降に掲げる事柄について考えることが必要となります。

出典:筆者作成

図2 「政策の自己化」の構造

人間関係を考える

神野直彦がいうように、人は優しさを与え合い、悲しみを「分かち合い」ながら生きていきます。悲しみを「分かち合う」と、悲しみに暮れている人だけではなく、悲しみを分かち合った人々をも幸福にします。人間が幸福を実感できるのは、自己が他者にとって必要不可欠な存在だと実感したときであるからです(神野 2018:4)。また神野は、生態学者で人類学者でもある河合雅雄京都大学名誉教授が、「緑の中では心が安まり、落ち着いた気分になる。それはたぶん、嬰児が母親の胸に抱かれ乳房をまさぐっておれば心が安らぐと同じく、霊長類の進化史の中で作られた生得的な心性なのだろう」と指摘していることを紹介しています(神野 2018:35)。さらに、神野は、「ただ」の存在を、かけがえのない存在に転換する要因は、「仲よくなる」ことにほかならないとしています(神野 2018:46)。では、「仲よくなる」ためには、どうすればよいのでしょうか。相手と「仲よくなる」には、一緒に(=ともに)時間を過ごすこと、例えば、一緒にお茶をすること・食事をすることが考えられます。繰り返せば、一緒に時間を過ごすこと(=ともに生きること)で「仲よくなる」ことができるし、「仲よく」なれば愛が生まれ、愛が生まれれば平和が近づくと考えることもできるでしょう。

ときに、相手にうそをつかれたり、威圧的な態度に出られることがあります。このようなことがあったからといって、相手をすぐに切り捨てることは、可能であれば避けましょう。人がうそをつくには、それなりの理由があるはずです。好きでうそをいっているわけではありません。威圧的な態度をとられたとしても、対人関係やあなたとの関係に慣れていなかったり、その人の特徴(例えば、方言で口調が強い・声が大きい・体が大きい)が影響しているのではないかと、相手の行動の背景を考えてみることも必要です。

これらを含め人間関係は、家族や近隣コミュニティというように、人の成長に合わせて自然に身につけることが少なくありません。そして、人は生活圏を多様化・広範化することで、次第に人はいかに生き、いかに責任を果たすのかを考えるようになります。人は覚悟することを通じて、責任を果たすことになります。神野は、人間は「ある」ものではなく「なる」ものである(神野 2018:2)といっていますが、人は覚悟することで、幸せな(=豊かな)人間に近づくことができます。

政策の歴史性を考える

政策は、多くの人々の理想や思想、期待や欲望による多様な営みが長い年月をかけて集積し形成されていきます。例えば、松下圭一は、自ら「私は若き日、旧制の中学生、高校生のときの二度、戦時空襲ついで阪神・淡路大震災クラスの福井大震災で、家屋の全焼また全壊ついでこの二度それぞれでの地域崩壊を経験し、おおくの隣人の死にもたちあっている。いつも昨日のごとく想いだしながら、私は生きてきた。私の考え方の基調になっているのであろう」(松下 2011:20)と述べています(なお、土山希美枝の解説(土山 2020:2)も参照されたい)。この記述は、人の「日常の崩壊(=松下の故郷・福井での戦時空襲及び福井大震災)」という経験の歴史性が、人の関心事である政策にも大きな影響を与えていることを示しています。

ブラッシュアップと後押し行動を考える

神野直彦は、「真実を語る学問は、常に邪悪な権力によって弾圧される」(神野 2018:251)といっていますが、「適正な政策も、偏った勢力の存在によって、常に安定し難いもの」となります。したがって、政策を安定させるためには、常に内容のブラッシュアップと後押し行動が必要となります。そうすることにより、政策に対する予測可能性が高まります。そして、政策の内容をブラッシュアップすることや、後押し行動をするためには、話し合いが求められます。

ただし、これらのことを可視化しながら順序立てて行うことが大切です。このことにより、政策の目標がタイムリーな時期に実現できることにつながります。なぜなら、自治体を取り巻く環境が変わっても、次善の目標や時期をスムーズに再設定できるからです。