2024.11.25 政策研究

第16回 政策の困難性とそれを超克するもの

政策の困難性④:「政策資源の有限性」

あらゆる主体が政策に使える資源(政策資源)は限られています。すなわち、⼈員、財源、権限、情報、時間、ネットワークといった資源は有限です(=「政策資源の有限性」)。自治体政府に焦点を当てれば、「政策資源の有限性」は、シビル・ミニマムの必要性にもつながります。すなわち、政策資源は有限だから自治体政策はミニマム(最⼩)のものでなければならないことになります。国の政策についても同じことがいえます。

また、自治体政府の政策はミニマムだからこそ謬(びゅう)(間違い)が許されません。実際には、自治体政府や自治体政府政策も可謬であるので、謬を極力小さくし、起きた謬を速やかに是正することが求められます。自治体政府が市民に供給できるのはシビル・ミニマムという最低限の水準のため、謬が発生すると余裕がなくて市民を傷つけることにつながるからです。だからこそ、議論(話し合い)をして決める必要があるし、少数者(少数意見)の目線で議論することも不可欠となります。そのためには、ワークショップやヒアリングなどで直に意見を聴き(訊(き)き)ながらシビル・ミニマムを決める必要があります。場合によっては、当事者が議会で発言することも必要になります。これらのことは、やはりナショナル・ミニマムにも当てはまります。

なお、宮本憲一は『〈増補版〉日本の地方自治 その歴史と未来』の中で、シビル・ミニマム論には、基本的に産業政策と財政政策が抜け落ちているとし、産業政策と財政政策がないと、どうしても経済的不況がくると弱さを暴露する(宮本 2016:172)と、シビル・ミニマム論の弱点を挙げています。しかし、このような限界があるとしてもシビル・ミニマム論は有意義なものであることから、議会・議員には、シビル・ミニマム政策のさらなる探究(検討)が政策課題として求められます。

政策の困難性⑤:バイアス

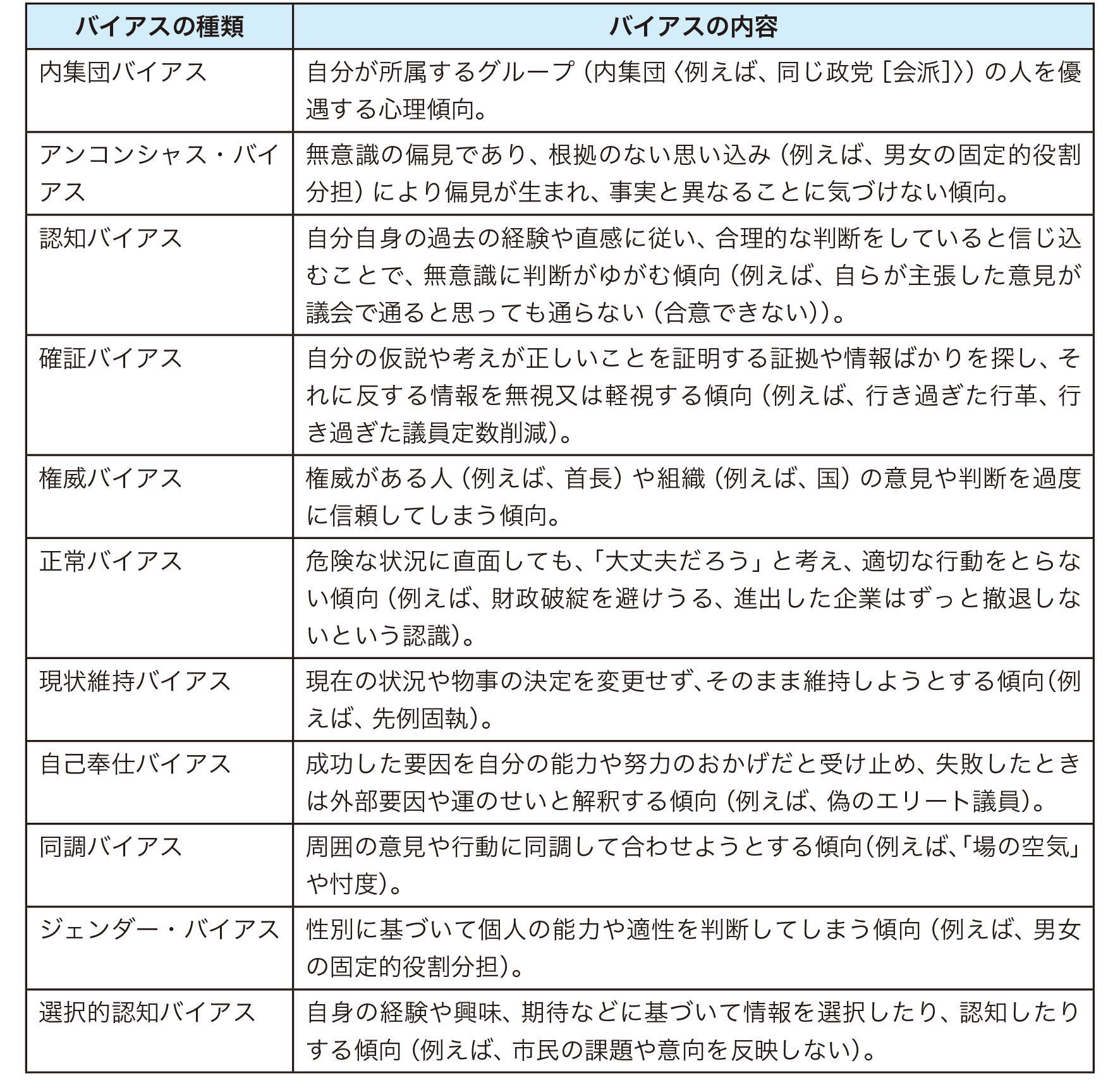

政策に関わるアクター(例えば、市民・議員・首長・職員)には、意図的にあるいは知らず知らずのうちに様々なバイアス(思考の「ゆがみ」「偏り」「傾向」や「先入観」)に陥ることがあります(表1参照)。そのため、バイアスが無意識的に働き、客観的な現実認識や合理的な判断を妨げることがあり、適切な自治体政策の政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)を実現することが難しくなります。これらは、リスクの過小評価や非現実的な期待につながる可能性があります。自治体においても、政策(配分)において公平性が欠けたりすること、ハラスメントが起きてしまうこと、組織全体のモチベーションが下がることなどの要因の一つは、ここ(=バイアス)にあるといえるでしょう。もちろん、議会のチームワーク(議員間のチームワーク(議会事務局職員とのチームワークを含む))や信頼関係の阻害要因にもなってしまいます。

なお、バイアスが生じてしまう理由は、大別すれば人の意思決定の際に、「直感」によるものと「熟慮」によるものがあるからです。「直感」は、〈無意識的に・素早く・自動的に・過去の経験〉をもとに判断するものであり、「熟慮」は、〈意識的に・時間をかけて・ルールを適用しながら〉判断することです。意思決定において「直感」が働くことで、バイアスが生じると考えられています。状況にもよりますが、意思決定の際には、「直感」と「熟慮」の適度な(時間)配分が重要となります。災害などの緊急時(非常時)において、早急の判断が求められるときには「直感」で判断することもあるでしょう。このようなときに「直感」で判断を誤らないよう、議会・議員には平常時において「熟慮」して計画・政策をつくり、研修をしたり、実践的な訓練をしておくことが必要となります。

出典:筆者作成

表1 計画策定に関わるアクターが陥る可能性のあるバイアスの種類と内容(例)