2024.10.25 政策研究

第55回 組織性(その1):設立・解散

自治体設置と法人設立

自治体という組織は、法人とされているから、株式会社や社団法人・財団法人のようなところがあろう。世間・社会一般では、人間が集まったり、資金を出し合ったりして組織を設立するときに、発起人・設立者のような人間が必要で、また、ときに資金がすでに存在しなければならない。しかし、法人格を必要としなければ、手続後半の認証や登記という役所は必要ない。あくまで、法人として当該法人以外の他者に対して一定の活動を法的に認めさせるように、為政権力がお墨付きを与えるために、登記所が登場する。また、定款や趣意書などなくてもよい。自治体(地方公共団体)という組織も、他者に活動を認めさせる点を考えれば、為政権力のお墨付きが必要になるだろう。自治体は為政権力であるから、自力で活動を認めさせる自力執行もあり得るかもしれないが、それでは自治体は国などの他の為政権力に対して聖域になるだろうし、為政権力に活動を認めさせることもできない。そのようなことは、国の為政権力としては、承服し難いので、やはり国によるお墨付きが求められる。

しかし、株式会社や社団・財団のように発起人・設立者が言い出して、何らかの手続によって日本の自治体を設立にこぎ着けることはできない。自治体には定款もない。自治体は、住人など関係者を発起人・設立者として設立するものではなく、為政権力である国・都道府県の行為によって設置される(地方自治法6条1項、6条の2第1項、7条1項・2項など)(3)。自治体(地方公共団体)は、団体のまま法人とされるので、法人としての設立・認証手続も不要である(地方自治法2条1項)。日本の自治体は、まずもって、国・都道府県・市町村という為政権力によって、統治機構である「地方公共団体」として設置される。それが、結果的に法人格が付与されるだけであり、法人として設立されるわけではない。

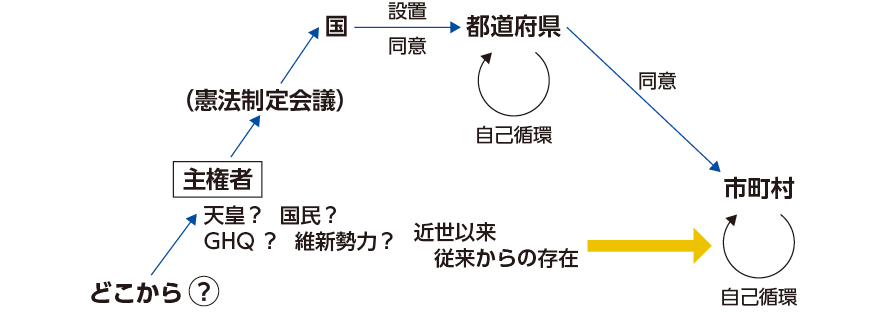

もっとも、市町村の設置(廃置分合・境界変更)を申請するのが市町村、都道府県の設置を申請するのが都道府県であるとすると、循環論法に陥る。最初の市町村・都道府県はどのように設置されたのか、という問題が生じるからである。市町村の場合には、従来から、つまり、近世・江戸体制時代から市町村が存在したはずということになる(地方自治法5条1項)。もっとも、郡区町村編制法や市制町村制がなければ、同法に基づく市町村は存在しないはずなのであるから、これまた循環論法に至る。都道府県の場合には、本則は法律設置事項であり、国が設置するので、このような循環論法は避けられる。しかし、では、国は誰がどのように設置するのかという問題に遷(うつ)るだけである。観念的には憲法制定権力を持つ国民が集まって、憲法制定会議を開催して憲法を制定する(図3)。

図3 日本の自治体の設置

しかし、現実にはそのような会合は開催困難である。結局、革命や戦争による勝者が押しつけるしかない。通俗的には、勝てば官軍である薩長等討幕勢力・維新勢力である明治政府や、戦勝国である連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が新旧憲法を押しつけたことになり、それはそれで明解である。とはいえ、現行憲法が制定されても、国会や内閣という組織を設置するためには法律が必要であるが、その法律を制定する仕事をする現行憲法によって設置されるべき国会・内閣が、現行憲法制定の段階では存在しないという自己循環に陥る。戦後日本の場合には、明治国家からの従来の内閣・帝国議会が存在したので、それらの天皇主権国家の機関が、現行憲法を制定(押しつけ)したことになる。