2024.10.25 政策研究

第55回 組織性(その1):設立・解散

法人の設立

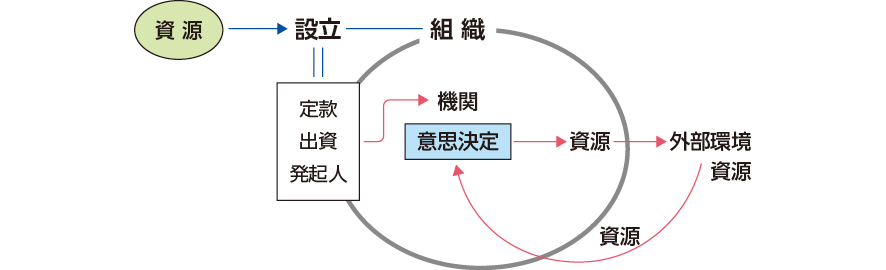

組織が安定的な運営を行う平常状態では、資源の自己循環過程であるが、組織はある時点で、創設・設置されることは可能である。もっとも、この初発の段階でも、人間、財源、権限、情報などの各種資源の初期投入が必要である。その意味では、無から有が生じるわけではなく、社会あるいは外部環境のどこかにある資源から組織が生成される。とはいえ、ある組織を生成すべく資源投入を始めるという意思決定は、当該組織自体の意思決定ではない。したがって、ある組織の設立は、別の組織や人間など、創業の資源変換を行う意思決定に依存する(図2)。

図2 法人の設立

例えば、組織でもあり商法営利法人でもある株式会社は、安定的な経営状態になれば、資源の自己循環(ときには拡大再生産)過程に入るが、原始の時代から自己循環を続けてきたわけではないから、初発の段階においては設立手続が必要である。株式会社には創業の時期がある。一般的には、①定款作成→②出資の履行→③機関の設置→④設立の登記申請→⑤成立、というステップを追う。「資本」というように、元手としての金銭資源・現物資源が必要であるが、金銭資源自体が自動に株式会社を設立するわけではない。出資を行う人間、いわば、資本家が必要である。資本家の出資の意思決定自体は、まだ設立されていない組織の意思決定に服従するわけではない。あくまで、人間が、定款に賛成する限りで、出資を履行する。そして、その前提は定款であり、定款を作成する発起人が必要である。つまり、発起人という人間が必要であり、発起人を含めて出資する財源が社会になければならない。さらに、登記所で登記されなければ成立しない。そこで、登記所の任務を行う法務省法務局の人員・権限・財源などを必要とする。このように、株式会社は、無(=株式会社のない状態)から有(=株式会社)が生じるが、無(=資源のないところ)から有(=株式会社の資源=定款・出資・機関など)としては生じない。

社団法人や財団法人でも類似であり、誰か人間が始めて、役所によって認められることが必要である。例えば、一般社団法人では、人間の集まりである社団であるから、①社員2人以上を集める→②定款を作成する→③公証人の認証を受ける→④設立時理事の選任を行う→⑤設立手続の調査をする→⑥法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法務局(又は地方法務局)に設立の登記の申請を行う→⑦成立、となる(2)。一般財団法人は、財物の集まりである財団とはいえ、株式会社と同じく、設立する人間として、設立者(財産を拠出して法人を設立する者)の行動が必要である。①設立者が定款を作成する→②定款に公証人の認証を受ける→③設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う→④定款の定めに従い、設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任を行う→⑤設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う→⑥法人を代表すべき者(設立時代表理事)が法務局(又は地方法務局)に設立の登記の申請を行う→⑦成立、となる。