2024.09.25 政策研究

第54回 参照性(その5):棲み分け

国による権力的介入

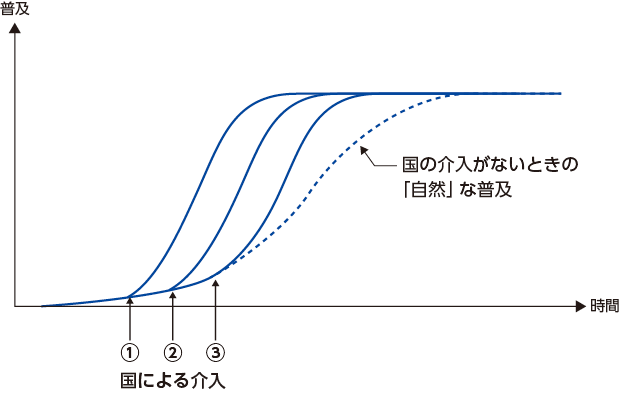

新規の政策・制度Xが、100%の自治体で普及するとすれば、多くの場合には、国による権力的介入が契機である。そもそも、普及自体が急速に進む契機は、国による「お墨付き」であることも多い。自治体としては、他の自治体の政策・制度を参照しようにも、その是非・当否・真贋(しんがん)を見極める能力と自信がないことがある。そのときに、国が信用供与というかたちで、新しい政策・制度に裏書きをしてくれれば、多くの自治体は他力本願的(非自治的)に安心できる。このような国の介入は、法的権限に基づく強制ではないが、情報や知的権威という資源と、自治体の依存心や他治性・被治性を利用した権力的介入である。国の「お墨付き」が早ければ、普及曲線は早くに立ち上がり、遅ければ普及曲線はなだらかな上昇にとどまる(図2)。

図2

完全に自治体の任意に放置すれば、普及曲線の最終場面では、波及の速度は極めて遅くなることが想定され、100%に近づくとはいえ、いつまでたっても100%にはならず、ごく少数の「頑固自治体」が残りそうである。自治体に悉皆(しっかい)的に普及させたいならば、国が権力的に強制するしかない。自治体には様々な固有事情があり、いかに自治体内外で同調圧力が強くても、強制されなければ採用を忌避することはある。国が法制的に義務付け・枠付けすれば、法的には自治体に拒否権はない。

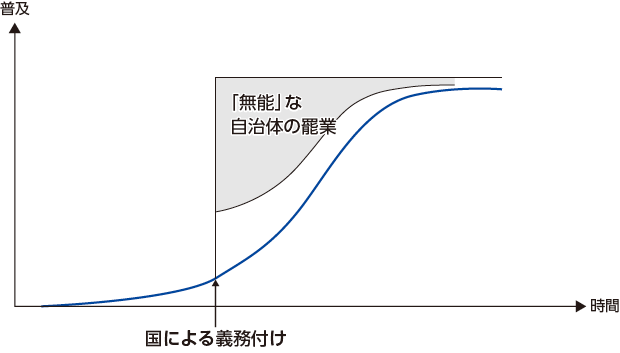

もっとも、国の法力(法的権力)は万能ではない。自治体に法的拒否権はなくても、事実上の罷業権はある。つまり、義務付けられても、人員的・財政的・技能的に実施できない政策・制度は形骸化するだけである。違法であると国から指導・指示を受けても、「ない袖は振れない」のである。そして、地方財政窮乏化などによって、多くの自治体が、事実上の同盟罷業や事務返上をするようになれば、国は代行することもできない。自治体に対して、指示や代執行が「脅し」の効果を持つのは、あくまで、拒否又は罷業する自治体が、国が直接管理できる程度の少数にとどまるからである(図3)。

図3

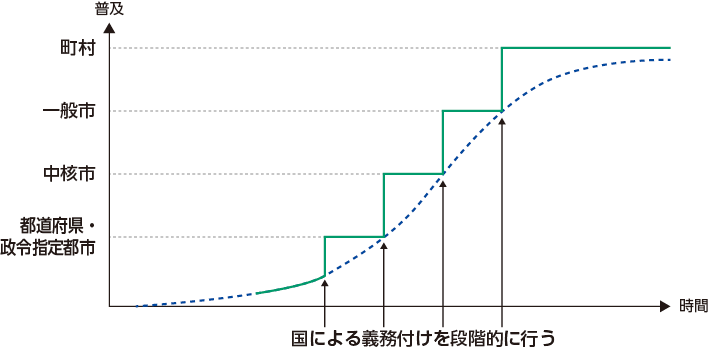

そこで、ある程度の普及が見込める段階にならなければ、国は法的に義務付けることは困難である。あるいは、都道府県・政令指定都市・中核市などの大規模団体にのみ義務付け、その他の中小団体には努力義務で済ませる。大規模団体は、少なくとも、人員的・財政的・技能的に実施できないという弁明がしにくいからである。事務遂行の能力が高いということは、罷業する能力が低い、ということである。その意味で、自治体の「無能」さが、自治を守る面もある。逆に、自治体が徐々に「有能」になっていけば、国による法制的な義務付けが実効的になる。こうして、例えば、都道府県・政令指定都市から導入し、次に中核市や一般市、さらには、町村へと、義務付けが徐々に拡大するという作戦があり得る(図4)。

図4