2024.08.26 政策研究

第13回 間接民主制としての自治体議会

「議会だより」でやってはいけないこと、特定の価値観を強制することは抑圧をもたらす

土山希美枝は、『質問力で高める議員力・議会力』の中で、会派を否定するものではないが、投票など市民から信任を受けていない任意団体である会派ができないことは大きく次の2点ではないかとして、①会派に所属していることによって議員の発言、賛否や判断のありようを強制すること、②会派に所属していない議員と所属している議員にそれのみによって権限の差をつけること、を挙げています(土山 2019:160)。

このことは、「議会だより」との関係でも当てはまります。土山の議論に当てはめれば、①会派に所属していることによって、「議会だより」の作成に当たり議員の発言・賛否や判断のありようを強制されることがないこと、②会派に所属していないからといって、「議会だより」の作成に当たり権限の差をつけるなどのデメリットがないことが求められます。

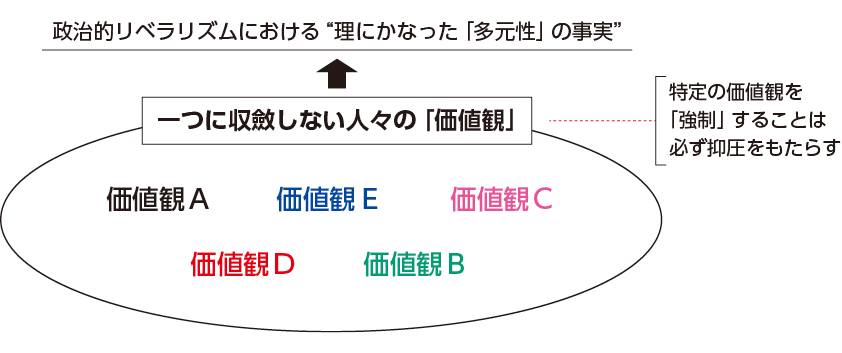

なお、齋藤純一・田中将人によれば、自由な社会では人々の価値観は一つに収斂(しゅうれん)せず、相異なったものであり続けます。そして政治的リベラリズムは、この「理にかなった多元性の事実」から出発するとしています。もしも無知、扇動、弾圧などによる不幸な政治的対立がなくなったとしても、人々の意見やスタイルの多元化は消え去らないだろうし、特定の価値観を強制することは必ず抑圧をもたらすといいます(図2参照)(齋藤=田中 2021:119)。多数派の価値観で議論なく決定することは、必ず抑圧をもたらします。このことを踏まえ、会派のあり方、「議会だより」の内容やつくり方についても、検討することが求められています。

出典:筆者作成

図2 価値観と多元性と強制の関係

議会に求められる凝集性と党議拘束のあり方

価値観と多元性の関係では、凝集性が問題となることもあります。議会は、他の組織と同じように集団の結束を維持・強化する凝集性の程度で、力の発揮度合いが異なります。しかしながら、議会活動では何でも常に高い凝集性を求めると問題が生じます。常に党議により議員個々の判断が拘束されることには、党議拘束を一定程度認める立場からも反対の意見があります。

政党ないし会派の必要性は、議論の結果予測性が高まること等、広く知られているところですが、政党ないし党派は日本国憲法には規定されていません。他方、自治体議員については、憲法93条2項に根拠規定があります。憲法に規定されている議員を、規定されていない政党や会派が拘束することはいかがなものかという考えも成り立ちます。議会・議員は、市民の期待に応えるためにも党議拘束のあり方を再考することが求められているのではないでしょうか。

議長に求められる力量

自治体議会が組織である以上、組織の構成員である議員には、それぞれの立場に応じたリーダーシップとフォロワーシップが求められます。例えば、議長や委員長にはリーダーシップが求められます。ここでは、議長を例にとりますが、リーダーである議長には、①(一般的な)議長の特性(忖度(そんたく)される、非難を受ける、リーダーシップを発揮できる)を知り、②自己の特徴を知り、③議員のフォロワーとしての特性(忖度する、ときに攻撃する、フォロワーシップを発揮できる)を知り、④議員個々人の特徴を知り、⑤(一般的な)政党・会派の特性(同一ないし類似選好、高い結果予測性)を知り、⑥(当該議会に存在する)政党・会派の特徴を知ることが必要となります。

議長には、これらのことを知った上で、市民や行政、そして国等との関係においても、相手方がどのような特性・特徴を有しているかを知り、リーダーシップを発揮することが重要です。ときに、リーダーである政治家(議長や首長等)には、善しあしは別にして権謀術数家の要素を発揮している場合も見られます。