2024.08.26 政策研究

第53回 参照性(その4):位置取り

位置取り理論

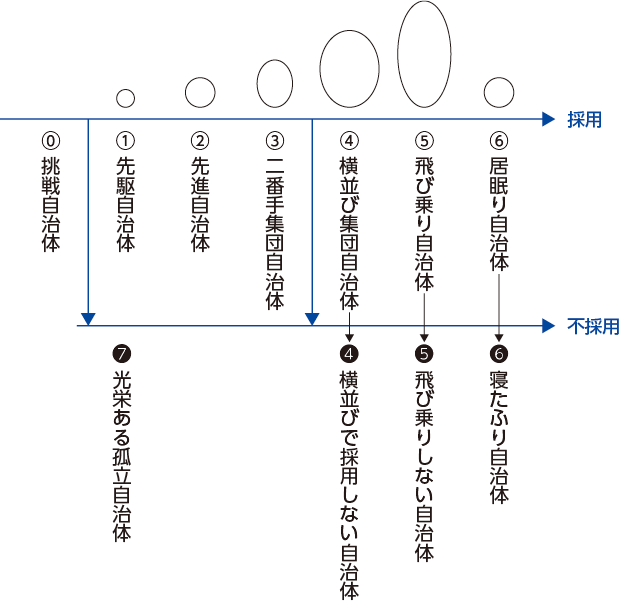

自治体間の政策の参照においても、自治体ごとの行動特性には違いがあろう。もちろん、これは、自治体固有の特性として、すべての政策領域に横断的に成立する場合と、同じ自治体でも個々の政策・争点ごとに違いがある場合もあろう。ともあれ、自治体群のマクロな普及状況を前提に、どの時期に政策を採用するかには、自治体に差がある。いわば、参照レースにおいて、どの程度に位置取りをするのかの違いがあろう。とりあえず、自治体間の位置取り理論と命名して、自治体の類型を考えてみよう(6)(図5)。

図5 自治体の位置取り類型

⓪ 挑戦自治体:新規政策の開発に向けて検討をしたものの、諸々の理由から、開発・決定には至らずに挫折した自治体。後述の①を受けて、②③などの形で再挑戦することもできるし、逆にトラウマとなって採用が大幅に遅れることもある。

① 先駆自治体:当該政策を最初に開発・決定した自治体。しばしば、最初の自治体として「ナンバーワン」の実績が重視されることもある。ただし、マクロ自治を意識して、他自治体に先駆ける「一番乗り」、「最初」、「先頭」を目指すことが、誘因になっているとは限らない。むしろ、ミクロ自治的には、マクロ的な位置取りを考えずに、当該自治体での問題解決のために、結果的に、他に例を見ない政策を採用することもある。むしろ、住民本位の観点からは、こちらの方が本筋であろう。

② 先進自治体(先頭集団自治体):先駆自治体の政策採用を受けて、調査・学習を経て、早期に採用した自治体。先駆自治体にとっては、当該政策の妥当性を裏書きする他の自治体の存在として、後続・支援する応援団として機能する。先進自治体にとっては、先駆自治体の存在は、政策立案・調整の費用や危険を大幅に下げてくれるので、非常に大きな支えになる。その意味で、先駆自治体と先進自治体は、相互に助け合う関係にある。

③ 二番手集団自治体:ある程度の先進自治体(先頭集団自治体)に普及した段階で、「事実上標準」になると判断して、早めの採用に踏み切る自治体である。実際には、「事実上標準」にはほど遠い普及率であっても、今後の普及拡大の方向性を見込んで、また、政策形成・調整に時間がかかることを見込んで、採用の方向に舵を切る自治体である。こうした自治体が増えれば、いわば、自己実現的/再帰的な予期として、本当に「事実上標準」に向かっていく。

④ 横並び集団自治体:ある程度の自治体に普及すると、本当に「事実上標準」として機能するため、自治体内外で「なぜ他の自治体では採用しているのに、当該自治体では採用しないのか」という「横並び」の批判と同調圧力を受けることになる。もちろん、採用しない理由を説明できれば、そうした批判は当たらない。しかし、それが困難である場合には、あまり深く検討せずとも、横並びで追随することが、リスク回避的には無難である。このような自治体としては、多数の平均的な自治体集団の中に埋もれ、目立たないのが最も良い。ただし、政策の採用に関して、大した根拠はない。

⑤ 飛び乗り自治体:多くの自治体が採用する段階に至って、時流に乗り遅れまいと、慌てて採用をする。政策を導入すること自体が目的であるから、当該自治体にとっての必要性などは、重要ではない。目立ちたくないのに目立ちかけている状況なので、それを回避したい。何はさておき、採用しなければ、アンケート調査などを基に、「なぜ採用していないのか」という集中砲火を、住民・議会・団体・国・マスコミ・研究者などから浴びることになる。そうなると、少なくとも「導入に向けて検討中」と回答せざるを得なくなる。

❹❺ 横並びで採用しない自治体・飛び乗りしない自治体:❹❺の自治体は、①②③であまり普及していないと判断すれば、「事実上標準」は、依然として採用しないことになる。❹は、横並びの観点から、新規政策を採用しない方が得策である。つまり、❺は、新規政策に「飛び乗り」をしない。裏から表現すれば、従来の既存政策又は無策から「飛び降りない」のである。❹❺が多ければ、マクロ的には普及率はある段階で頭打ちになる。実際、自治体間の普及では、国の介入なしに、自治体間で「自然」にほぼ100%に至ることはあまりなく、ある段階で普及は止まる。その意味で、❹❺あたりに、キャズムが存在するといえよう。

⑥❻ 居眠り自治体・寝たふり自治体:そもそも何も考えない自治体である。そのため、マクロ的な普及状況に左右されることはない。かといって、特段の強い政策的判断があって採用・不採用を決定しているわけでもない。単線的発展のイメージで、①が開発した新規政策をできるだけ早期に採用することが、一般的な意味で政策水準の上昇を招くのであれば、居眠り自治体の政策水準は長期にわたって停滞したままであるから、①②③の政策水準からは大幅に「遅れる」水準となり、政策格差は拡大する一方である。しかし、①の政策が退化・悪化であるならば、「何事をも学ばず、何事をも忘れず」という「真の保守」として、かえって政策水準は、マクロ的な意味で、相対的に高くなる。

❼ 光栄ある孤立自治体:圧倒的大多数の自治体が採用し、極めて強力な横並びと同調の圧力が作用していながら、あえて、ミクロ自治の本旨に徹して、採用しないことを守り続ける自治体である。この場合、採用しない理由を説明する場合もあれば、むしろ、政策論争を拒否することによって、そもそも採用しない理由説明さえも拒むこともある。しばしば、首長の強力なリーダーシップを必要とする。ある意味で、①と同じタイプである。

位置取り(positioning)は、マクロ的に多数主体があることが前提である。その中で、ある自治体が、ミクロ的に自らの位置取りを決定するのが、ポジショニング戦略である(7)。しかし、位置取り自体はマクロ的なものであるから、自者と他者との相互行為の中で、他者によって、位置取りを規定されることもあり得る(8)。つまり、ある自治体は、ミクロ的には、単に自らの妥当性を考えて、マクロ的に見れば独自性の高い政策決定をしているだけなのに、①や⑦❼であるかのように、他者から位置付けされてしまうこともある。あるいは、マクロ的にレースを「走る」ことを強要されて、⑥❻のように「居眠りしている」、「寝たふりしている」と位置付けられてしまう。

(1) エベレット・ロジャーズ(著)、青池慎一=宇野善康(監訳)『イノベーション普及学』産業能率大学出版部、1990年(原書1962年)、同(著)、三藤利雄(訳)『イノベーションの普及』翔泳社、2007年(原書2003年、第5版)。

(2) 採用者が正規分布の場合には、平均値μから標準偏差σ分だけ増減する範囲(μ±σ)に68%が入る。つまり、μとμ?σの間の前期多数派が34%、μとμ+σの間の後期多数派が34%である。μ±2σの範囲には約95%が入る。つまり、95%?68%=27%であるから、その半分から、μ?σとμ?2σの間の初期採用者は13%程度である。μ±3σは約99.7%であるから、ほぼ100%と考えてよいだろう。そのため、μ?2σより小さい新規開拓者は、3%程度ということになる。後期追随者は、μ+σを超える範囲であり、13%+3%=16%ということである。後期追随者を、さらに2σ上下で区分することも不可能ではない。もっとも、μ±3σに収まらないのが0.3%であるから無視できるかといえば、自治体数が約1,700だとすると、0.3%とは5自治体である。つまり、μ?3σより外れる超早期のファーストペンギンが2.5自治体、μ+3σより外れる超後期頑固者が2.5自治体である。これは、自治体の参照性においては、決して無視できる数字ではない。

(3) Ichikawa-maketing-Labウェブサイト。トップ>フレームワーク>イノベーター理論(https://www.ichikawa-mktlab.com/framework/Innovation_theory.html#gsc.tab=0)。

(4) 自治体に政策を販売するコンサル・シンクタンク・企業・民間団体・活動家・専門家・学者などは、このような生産者側の典型かもしれない。つまり、X自治体で新規採用された政策を、固有名詞のみを一括変換して、自治体YやZに売り込んでいく。このときに、政策の普及率に応じて売り込み方が変わるのである。

(5) ジェフリー・ムーア(著)、川又政治(訳)『キャズム Ver.2〈増補改訂版〉─新商品をブレイクさせる「超」マーケティング理論』翔泳社、2014年。

(6) 松下圭一『日本の自治・分権』岩波新書、1996年。

(7) マイケル・E・ポーター(著)、土岐坤=中辻萬治=服部照夫(訳)『競争の戦略』ダイヤモンド社、1995年、同(著)、竹内弘高(監訳)『〈新版〉競争戦略論I、Ⅱ』ダイヤモンド社、2018年。

(8) 通常のポジショニング理論は、個人の心理・アイデンティティや言語に関するものである。Rom Harre & Luk Van Langenhove, Positioning Theory, John Wiley & Sons, 1998.