2024.08.26 政策研究

第53回 参照性(その4):位置取り

普及理論と自治体・国

このような普及現象については、普及理論・イノベーター理論として一般的に論じられている(1)。ロジャーズによれば、「新規なものの拡散(diffusion of innovation)」において、普及の段階に応じて採用者の類型が異なる。すなわち、普及の初期段階から、

① 新規開拓者(Innovator、イノベーター、革新者)

② 早期採用者(Early Adopters、アーリーアダプター、初期採用者)

③ 前期多数派(Early Majority、アーリーマジョリティ、前期追随者)

④ 後期多数派(Late Majority、レイトマジョリティ、後期追随者)

⑤ 遅滞者(Laggards、ラガード)

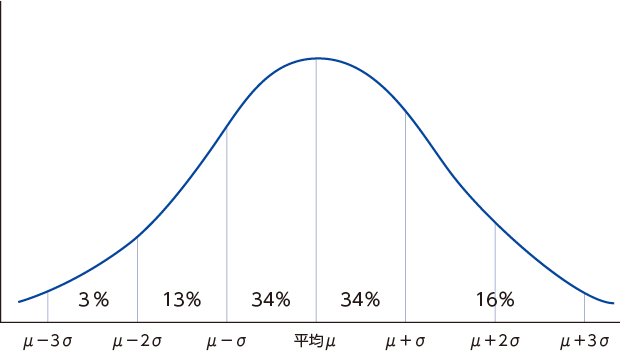

があるという。それぞれ、正規分布を想定して標準偏差で区切れば、3%、13%、34%、34%、16%の分布である(2)(図4)。そして、普及を累積していくと、普及率が段階を追って、3%、16%(~20%ぐらい)、50%、84%(~80%ぐらい)(3)、100%となり、S字曲線(シグモイド曲線)を描く。

図4 採用者の正規分布

普及の際の採用者の典型は、新規商品の購入をするかどうかを決める消費者である。自治体間の政策の普及に関していえば、自治体は新しい政策を参照して採用するかどうかを決める政策アイデアの消費者という点で、類比できるともいえよう。その意味で、政策の自治体間の参照においては、自治体を5類型ぐらいに分けることはできそうである。

他方、普及理論において、商品を売り出す側は企業側(生産者側・供給者側・販売者側)であり、消費者の特性を見て商品を打ち出すマーケティングを行うことになる。商品は、同じものであっても、市場への新規投入の段階から、ある程度は普及した段階での流行しつつある商品、さらには、多くの人が持っているありふれた商品というように性格が変わってくる。その意味では、商品のライフサイクルとも関係しているといえよう。しかし、自治体間の政策の普及についていえば、自治体間での普及の度合いに応じて、普及のためのマーケティングを変える生産者のような自治体は、あまり見受けられない。自治体間では、自らが開発したある政策を、他者に普及させようという企業的な自治体は、必ずしも存在しないからである。政策を新規開発した自治体は、政策を「自家消費」しているのであって、政策を「販売」しているわけではない。

あえていえば、政策を多くの自治体に普及させたいと考える国が、生産者側のような存在である(4)。つまり、国が生産者として新規開発した政策を、多くの自治体に採用(執行)してもらうためには、多くの自治体の行動特性に合わせて、「売り出し」あるいは「販売促進」の手法を変えることが考えられる。これは、自治体間の参照性というよりは、多数自治体を前提にして、国がどのように政策的に統制を図るかという統治ノウハウに近いだろう。国が、権力的に一律に自治体に政策を強要しないときに、どのように自治体に政策を採用させるように影響力を行使するかは、重要な問題である。そのときに、政策の普及状況に合わせて、採用検討段階にある自治体の性格が、普及状況に応じて異なることを踏まえ、巧みに影響力を行使する手練手管を、国は利用するかもしれない。

もちろん、前回触れたように、新規に政策を開発した自治体は、自己の政策の頑健性を高めるためにも、他の自治体が採用することを期待する。また、そのために、積極的に調査・視察などを無償で受け入れる傾向がある。そもそも、調査されること自体が、政策の採用・伝播(でんぱ)それ自体には至らなくても、自己の政策を強化する。さらに、実際にも伝播すれば、さらに望ましい。その意味では、新規開拓者の自治体は、早期採用者などには、「売り出し」をする誘因はある。もっとも、一緒に「消費」しようと勧誘するだけかもしれない。知り合いに紹介すると利得があるタイプの商品もあるし、「ねずみ講」のようなものもある。しかし、政策に関する自治体では、このようなメリットは乏しい。