2024.07.25 政策研究

第12回 直接民主制と間接民主制

政治家に求められる二つの能力

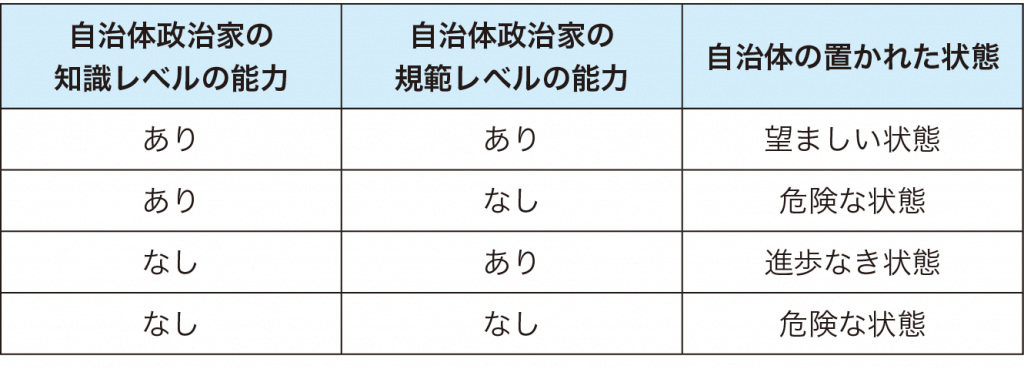

間接民主制を導入している自治体政府(議会・行政)では、市民の信託を受けている「自治体政治家の知識レベルの能力」の有無と「自治体政治家の規範レベルの能力」の有無により、自治体の置かれた状態(状況)が分かれます。ここでいう「知識レベルの能力」とは、“企業等を誘致する能力” “政策を目立たせる能力” “まちを便利にする能力”など、自らの行動が経済変動等により持続可能性の面からは自治体を不安定としてしまうおそれのある能力のことです。「規範レベルの能力」とは、“手続や制度を守る能力” “情報公開(共有)する能力” “参加を求め促す能力”など、自らの行動を規定する能力(自己ガバナンス能力)のことです。

自治体は、政治家に「知識レベルの能力」があっても「規範レベルの能力」がないと、〈危険な状態〉に陥る可能性があります。「知識レベルの能力」と「規範レベルの能力」が両方ない場合には、もちろん〈危険な状態〉に陥る可能性があります。「規範レベルの能力」があっても「知識レベルの能力」がない場合は〈進歩なき状態〉にあるといえるでしょう。「知識レベルの能力」と「規範レベルの能力」の両方がある場合が、初めて〈望ましい状態〉にあるということができます(表2参照)。したがって、政治家には「知識レベルの能力」と「規範レベルの能力」という二つの能力が求められるのです。

出典:筆者作成

表2 「自治体政治家の知識レベルの能力」と「自治体政治家の規範レベルの能力」の類型化モデル

政治家や自治体職員は「庭師」のように力をつけることが求められる

市民の信託を受けている政治家は、市民との関係では、どのように振る舞うことが期待されるのでしょうか。どのように振る舞うことで、市民と十分な意思疎通を行える力を身につけることができるでしょうか。若林恵は、ブライアン・イーノ(イギリスの音楽家)が、完成形をデザインする「建築家」ではなく、育ってきた植物に応答的に反応するしかない「庭師」の仕事のやり方を挙げて、「庭師のように考えよ」と行政職員(自治体職員)に語っていることを紹介しています。建築家は、あらかじめ用意された設計図をいかに効率的かつ合理的に実現するかをまず考えますが、庭師は、植物が成長していくのに合わせて空間をファシリテーション(支援)していきます。このことは、自治体職員がファシリテーターになっていくということとシンクロしているといっています(宇野=若林 2023:195)。市民(団体・企業を含む)ができるようになれば市民が行い、環境の変化で市民ができなくなれば政府(自治体政府や国(中央政府))が行うという方策を、自治体職員が市民・国民と一緒に考えることは、その例といえます。

自治体職員には、ファシリテーションをする中で、参加者の意思・意向を踏まえ職員自身が成長し、より望ましいファシリテーションができる庭師のようになることが求められているといえます。では、自治体議員についてはどうでしょうか。庭師のように成長することが、政治家(議員・首長)にも求められるのではないでしょうか。政治家自身が成長していると感じられることが大切です。そして、政治や行政への従来からの参加者やこれまでは参加していなかった一般の市民にとっても、政治家が成長していると感じられることが重要です。

三つの偶然性と「公共的精神に充ちた市民の理念」

人の人生は様々な偶然性によって左右されますが、齋藤純一・田中将人によれば、ジョン・ロールズは、それを自然的偶然性、社会的偶然性、予見不可能な偶然性の三つに分けて考えます(齋藤=田中 2021:74)。自然的偶然性は生まれながらの才能がどのようなものか、社会的偶然性はどのような家庭や社会層において育ったのか、そして予見不可能な偶然性は病気や事故・不況や失業・災害などに見舞われることがなかったのかに、それぞれ対応します。これらの偶然性は、人々が自分ではコントロールできないものであり、したがってその責任が問われるべきではない事柄だとロールズは考えます。そうした偶然性によって左右され、人生の展望に明らかな有利・不利が導かれるとすれば、その帰結は正当とはいえないと結論付けます。(齋藤=田中 2021:74)。自治体議員には、自然的偶然性、社会的偶然性、予見不可能な偶然性を超えた、市民の豊かな生活を実現する政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)をつくることが求められます。