2024.07.25 政策研究

第12回 直接民主制と間接民主制

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

本稿では、「直接民主制と間接民主制」と、これらに関する事項について再考します。そして、その上で政策過程において、これらの言葉を発するときの「自治体議員の発言に期待される含意と政策」について考えたいと思います。

直接民主制と間接民主制のメリット・デメリット

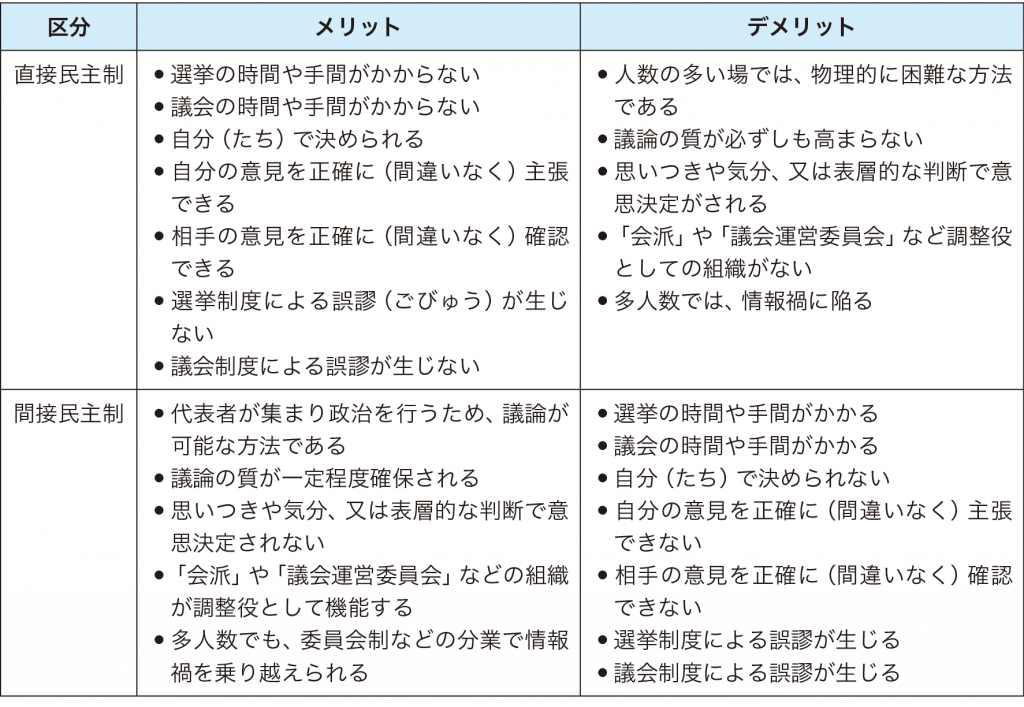

待鳥聡史によれば、近代において、より大きな政治体が民主主義体制をとるために、議会が活用されたことは確かです(待鳥 2015:21)。もちろん今日においても議会は必要です。ここでは、はじめに直接民主制と間接民主制(≒議会)のメリット・デメリットを整理してみましょう(表1参照)。

日本の自治制度においては、間接民主制をとっているものの、後述するように直接民主制の仕組みを一部取り入れています。直接民主制のデメリットは直接民主制の限界でもあり、間接民主制のデメリットは間接民主制の限界です。他方、直接民主制のメリットと間接民主制のメリットは、これら二つの民主制を連携させたときの可能性を見せてくれます。

すなわち、直接民主制も間接民主制も、その一方だけでは不十分といえます。それは、直接民主制も間接民主制もそれぞれは理念型にすぎないといえるからです。現実には、両者の仕組みが互いに絡み合う(混在する)ことで、その機能を発揮できるのです。

出典:筆者作成

表1 直接民主制と間接民主制のメリット・デメリット

自治体議会の間接民主制に一部取り入れられた直接民主制

日本の自治体の政治体制においては、先述したように一部直接民主制を取り入れた間接民主制がとられています。自治体議会においても取り入れられています。

直接民主制には、「市民発案(イニシアティブ)」「解職請求(リコール)」「市民投票(レファレンダム)」という三つの原理があります。「市民発案(イニシアティブ)」については、自治体の条例の制定や改廃を請求することや事務監査請求について地方自治法に定められています。「解職請求(リコール)」についても、首長や議員等の解職請求や自治体議会の解散請求が地方自治法に定められています。「市民投票(レファレンダム)」とは、市民が直接投票してその是非を決めることです。市民投票(国民投票・住民投票)には、憲法(95条・96条)によるもの、地方自治法(261条等)によるもの、条例によるものがあります。

なお、日本の国政では、前段において示したように憲法(95条・96条)で一部直接民主制が用いられていますが、国政で直接民主制が用いられるのは、これらの場合に限られています。

間接民主制に一部直接民主制を取り入れたときの効果

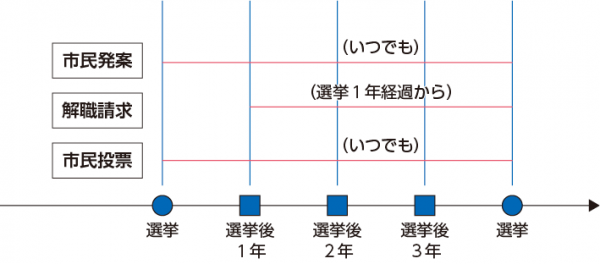

間接民主制に一部直接民主制を取り入れることにより、市民は選挙と選挙の間においても直接民主制がない場合と比べて、より多くの権限を図1に示すように保留することになります。市民発案と市民投票については随時、解職請求は選挙1年後から実施できます。市民発案・解職請求・市民投票という直接民主制には、市民の政治に対する有効性感覚を高める可能性があります。

出典:筆者作成

図1 〈市民発案/解職請求/市民投票〉に取り組める時期