2024.07.25 政策研究

第52回 参照性(その3):波及

自治体からの政策波及

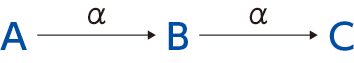

新規の政策αを自治体Xが最初に採用して、その後に、自治体Yが政策α又はα’を採用すれば、政策がXからYへ伝播したことが、時間的前後関係(時系列)から推測される。しかし、より明確には、自治体Yの政策立案・執行過程を検証することが必要である。このような検証のためには、メディアによる報道や、公文書管理制度、情報公開制度、各種公表制度などは重要である。パブリックコメント制度や審議会/住民参加制度があれば、政策決定の前にいかなる情報を参照しているのか明らかになるので、なお望ましい。

自治体Yの政策立案や政策執行において、自治体Xの政策αを収集・調査・分析しているならば、何らかの学習の素材になったと考えることができる。それがなければ、外形的にXとYが政策α又はα’を採用していたとしても、自治体Yが全く固有に政策αを独自開発したかもしれない。実際、同じような問題に直面すれば、相互に独立に、同じような解決策を見いだす、ということはあり得る。いうなれば、テストで学生が同じ解答をしたからといって、教えてもらったとは言い切れないからである。

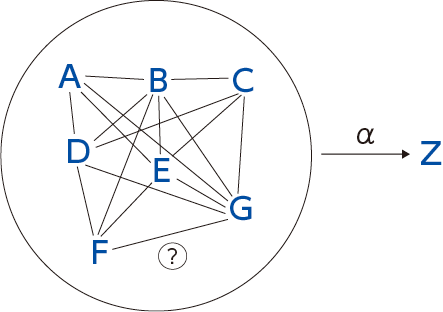

政策αを採用する自治体が、ごく少数であれば、まだ政策の伝播経路を探ることはできる(図1)。しかし、ある程度、採用する自治体が増えてくると、波及経路は見えにくくなってくる。むしろ、経路という一対一の線というよりは、面の広がりでの波及である。例えば、自治体A、B、C、D、E、F、Gですでに政策α(又はそれに類似するα’)を採用しているときに、自治体Zが政策αを採用すれば、どこから伝播したのかは、もはや明らかではない(図2)。いうなれば、感染者数が少なければ、積極的疫学調査によって感染経路を追跡することはできるが、あまりに感染者数が爆発すれば、それは市中感染であり、感染経路を追跡すること自体に意味がなくなる。ただ、マクロ的には何らかの伝播が続くというだけである。

図1

図2

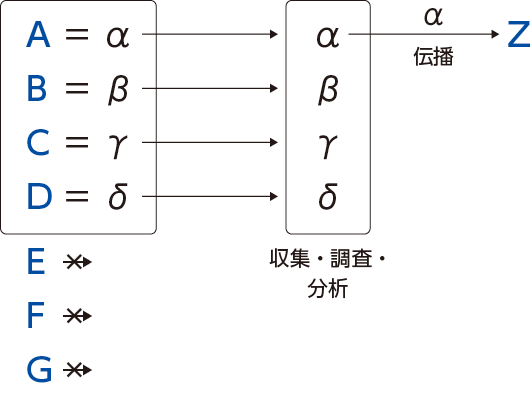

実証的にいえば、自治体Zが政策を立案・決定するときに収集・調査・分析した政策資料を検証すれば、直接に参照した自治体や政策は分かる。例えば、自治体A、B、C、Dの政策α、β、γ、δという資料を集めて検討していれば、α、β、γ、δという政策を参照したことは分かる。その上で、自治体Zが政策αを採用したのであれば、伝播経路はAからZへである(図3)。しかし、自治体A、B、C、Dの政策がα又はα’と大差なければ、どこの自治体から学習しても、要するに、政策α又はα’を採用した点で同様である。その意味で、伝播経路自体にはあまり意味がない。

図3

実際、政策がある程度波及した段階で、自治体Zが政策立案・執行をするときには、α型・β型などの政策のいくつかの代表実例を収集する。その関連で、α型は同時に自治体A型・A方式・Aモデル・A版○○、β型は同時に自治体B型・B方式・Bモデル・B版○○として、自治体固有名とひも付けられて呼称されることもある。政策の中身が重要なのか、自治体名が重要なのかは、どちらもあり得る。自治体名が重要であるというのは、採用している自治体の規模・能力や評判・信頼性が、学習に影響することもあるので、単に政策の中身だけを独立して学習するわけではないからである。例えば、自治体Aが小規模・地方圏団体の場合、大規模・大都市圏郊外団体の自治体Zとしては状況が違いすぎれば、自治体Aが採用した政策αは、自治体Zとしては参照し難いかもしれないのである。自治体名という固有名詞そのものより、固有名詞としての自治体Aが分かれば、その置かれた地域事情や環境を、自治体Zとして把握しやすくなるということである。

自治体Zは、収集した政策のそれぞれの長短と比較対照し、その中から「いいとこ取り」を目指したり、「取捨選択」をしたりする。「いいとこ取り」をする場合には、政策α、βのハイブリッド・混合型になる。その意味では、新たにZ型・Z方式・Zモデル・Z版○○という名称が与えられるかもしれない。あるいは、政策α又はβのどちらかを採用し、あるいは、その上で若干の改変をすることもある。その場合には、A型(又はB型)などの一種という位置付けになろう。