東北大学大学院情報科学研究科准教授 河村和徳

相互監視の手段としての一般質問

2023年の地方自治法(以下「自治法」という)の改正によって、地方議会は自治体における重要な意思決定を行う場であることが明記されました。また住民の負託を受けた地方議員は、誠実にその職務を行わなければならないと明確化されました。自治法89条の改正は、地方議会の新たな権限や義務を定めた改正ではありませんが、議会の役割や責任などが明記され、あやふやであった地方議員のあり方を明確化する意義ある改革だったと思います(1)。

上述したように地方議会は自治体における重要な意思決定をする議事機関ではありますが、権力分立の考えの下で、執行機関(執行部)を監視するという重要な役割も担っています。権力を特定の人物に集中させた方が意思決定は迅速です。しかし、先人たちは特定の人物に権力を集中させることにリスクがあることを認識し(2)、市民革命以降、権力を分割し相互にけん制し合う仕組みをつくり上げてきました。二元代表制もその一つです。

議会と執行部が相互にけん制し合う仕組みとしてすぐに思いつくのが、地方議会が長に対して不信任決議ができる自治法178条の、長は通知を受けた後、議会を解散するか辞職をしなければならない規定です。地方議員が、執行部が行う自治体の一般事務に関する質問を行いその見解を求める一般質問や、議題となっているものに疑義をただす質疑も、執行部を監視するという視点に立てば、相互にけん制し合う仕組みの一つといえます。

一般質問は、自治体の一般事務を対象としていますので、議員がこれらに該当しない質問を行った場合、議長は質問した議員に対して注意するなどの対応をとるのが普通です。ただ、この線引きは簡単ではありません。例えば、防衛政策のようなテーマは基本的に自治体の事務ではありません。そのため、一般質問に適さないと考えられます。しかしながら、自治体の近隣に自衛隊の基地があったりするような場合もあり、「質問してはいけない」と議長が制限をかけてしまうのではなく、質問内容や状況に応じて柔軟に対応することが求められるかと思います。

なお、一般質問は定例会のみ行うことができるとされており、臨時会で質問を行う際には緊急質問という形をとることになります。

三議長会などが示している標準会議規則では、一般質問や質疑を行う回数を各議会が定める形になっています。また一般質問や質疑を希望する議員が多くなることが予想される際には、議長が発言時間を制限できるともされています。

一般質問の持つ政治学的意義

選挙で選ばれた複数の議員で構成される議会は、自治体に存在する多様な意見を地方自治体の意思決定に反映させる機関と考えることができます。そして、議員による一般質問は住民の意見を集約することでつくられるものであり、議場でなされる質問は様々な意見を表出する手段と位置付けることができます。さらに一般質問は、議員が選挙の際に掲げた主張を改めて可視化し、政策形成に反映させる機会でもあります。

一般的に、当該地域で重要とされる課題は一般質問のテーマに挙がりやすいといえます。私たちが東日本大震災の被災三県の定例会議事録を分析したところ、被災三県の県議の選挙公約から「復興」の文字が消失するのは比較的早かったのですが(3)、議会の一般質問から「復興」はなかなか消えないことが分かっています(4)。こうした事実から、定例会における一般質問とそれに対する執行部からの応答を記録した議事録は、当該自治体における重要争点が何であるのかを記した「歴史的文書」とみなすことができるでしょう。

このような考え方に立てば、一般質問を全くしない議員は議員としての役割を十分果たしていないといえるでしょう。質問をしないベテラン議員の中には「若い人のために質問の機会を譲っているんだ」と正統化する議員もいます。そもそも2023年に改正された自治法89条3項には「議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない」と書かれています。住民の負託を受けた存在にもかかわらず、質問をしないというのは責任放棄といわれても仕方がないでしょう(5)。

質問をしない議員だけではありません。質問原稿を執行部の職員に書いてもらうという議員もいます。先ほども述べたように、質問をすることに執行部をただすという性格がある以上、執行部に質問原稿を書いてもらうことは、執行部を監視するという責任を放棄していると外部から見えるだけではなく、「議員は勉強していない」という評価を住民に植え付けます。そして、「台本どおりに進む地方議会は学芸会」と揶揄(やゆ)する声が生じる原因となるのです。

もちろん致し方ない面もあります。情報化に代表されるように、近年の行政課題は高度化しています。それに対応するためには知識を持つ人たちと議員はネットワークを持ったり、知識レベルを上げるために視察に行くなどし、情報を仕入れる努力を常に行わなければなりません。長は、政策の知恵袋となる自治体職員を部下としています。しかし、地方議員で知恵袋となる人々がいるという人は多くはないでしょう。田舎に行けば行くほど、執行部と地方議会の間の政策知識の非対称性は顕著になります。「質問を書いてもらいたい」という誘惑に駆られる議員が生まれる背景には、そうした制度的な問題があるのは間違いないと思います。

一般質問の質を上げるためのデジタル活用

それでは、一般質問の質を上げるためにどうしたらいいでしょうか。

私はある議員から次のような質問を受けたことがあります。それは、

「先生、質問を生成系AIにつくってもらったらいいのではないでしょうか?」

職員に頼むのは前述のように憚(はばか)られますが、生成系AIなら大丈夫と思ったのかもしれません。確かにChatGPTに代表される生成系AIに頼めば、ネットの世界から参考になる質問内容を探し出してきてくれるかもしれません。ただ、その質問に私は次のような内容で答えました。

「質問内容を探してもらうだけなら利用してもいいですけど、生成系AIがつくった文章をそのまま読んではダメですよ、正確性が担保されていませんから。」

生成系AIはネット上にある資料を集め、もっともらしい文章をつくってくれます。ただ、生成系AIがつくった文章の基になった資料自体が不正確であったり、情報がそもそも誤っていたりすることもしばしばです。そのため、生成系AIがつくった文章を執行部への一般通告書としてそのまま出したら、「先生、これ間違っていますよ」と突き返される可能性があります。

ただ、だからといって「生成系AIを使うな」というわけではありません。議員の中には有識者などとのネットワークが乏しかったり、本業があって質問に使う資料を収集する時間と労力を割けないという人もいるでしょう。AIは情報集めの労力を減らし気づきを与えてくれるものと割り切って利用し、それが「ファクト」であるのかを確認してから質問に利用するという発想が大事かと思います。

それに、インターネットの普及と情報通信技術の発達によって、私たちは空間を超えてつながることができるようになっています。議員に頼まなくとも長へ電子メールで投書できますし、住民参加の仕組みを充実させ議員を通さないで情報を住民から直接吸い上げる努力をしている執行部も少なくありません。

執行部のデジタル活用は、議員の「御用聞き」としての役割を縮小させる効果を生んでいます。より広く人とつながることができる時代なのですから、議員は御用聞きとしての役割を意識的に減らし、その一方でデジタルを利用して幅広く情報を集め、一般質問の質を上げることに力を注ぐべきではないでしょうか。

なお、生成系AIを活用するためには、議会も積極的にデータをオープンにしていく必要があります。多くの議会がデータをオープンにすればするほど、情報の精度は高まりますし、活用しやすくなるからです。

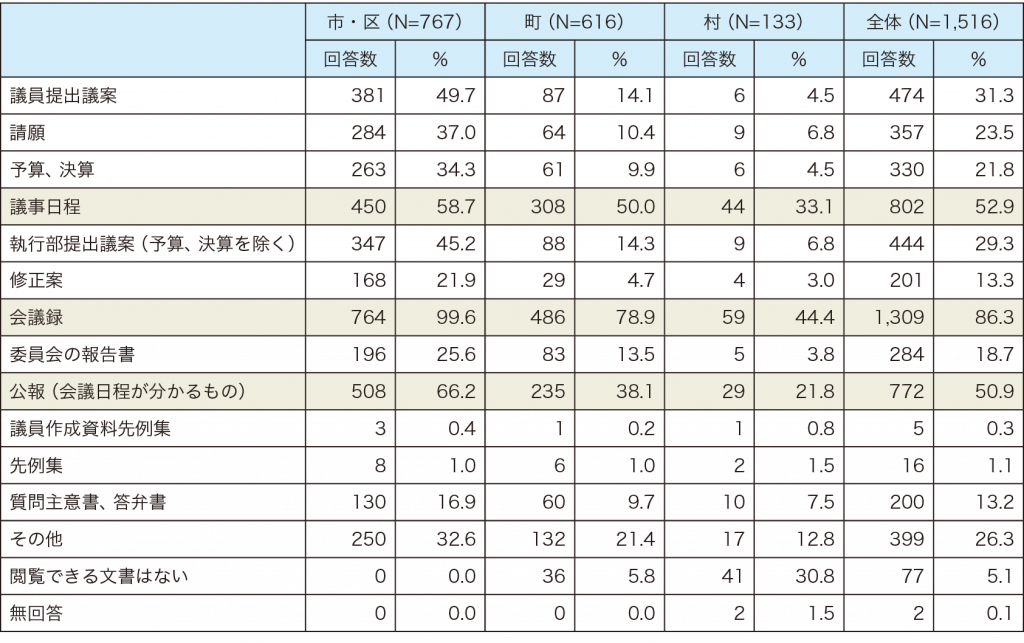

私が全国の市区町村議会事務局を対象に行った調査(6)では、情報公開に積極的である議会もあればそうでない議会もあり、また公開されている項目も多いものもあれば少ないものもあります(表)。生成系AIを一般質問で利用したいのであれば、データを今まで以上にオープンにするよう努力しなければならないのが日本の現状なのです(7)。

出典:原データから筆者作成

表 市区町村議会で公開されている資料

一般質問はデジタルインクルージョンの気づきにもなる

蛇足かもしれませんが、一般質問とデジタルとの関係について別の視点から述べておきたいと思います。

議員の中には、議会に出席して発言したいにもかかわらず、様々な理由で出席できない人もいます。育児・介護中という議員や周産期を迎えている女性議員、病気等で入院せざるを得ない議員が該当します。

2022年12月28日に提出された第33次地方制度調査会の「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会に向けた対応方策に関する答申」(8)は、上述したような出席したくとも出席できない議員のためにオンライン技術を活用することを提案しています。デジタルによって困っている人を救済することを、私は「デジタルインクルージョン」と呼んでいます。

オンラインによって議会で一般質問ができるようになることは、住民の負託を受けた議員がよりその職務を果たせるような環境を整えることといえ、この取組みは自治法89条の記述と整合的といえます。「デジタルは難しい」と距離をとるのではなく、自治法89条の視点からデジタル活用について考えてみることが必要かと思います。

関連して、障がいによって話すことが不自由な議員が手話通訳で一般質問をしたり、パソコンに入力した文章を音声変換しスピーカーで議場に流す方法で一般質問をした事例もあります(9)。質問を情報端末に読み上げてもらうことができる時代になっていることも、我々は認識すべきでしょう。

多様な議会を実現する上でデジタル活用が有意義であることを考えるに当たり、一般質問を事例とすると分かりやすいと個人的には思います。

(1) 青木信之「『地方議会の位置付け等を明確化する地方自治法の改正』の意義」地方議会人2023年6月号38~41頁。河村和徳「地方自治法89条改正から導かれる地方議会改革の方向性─デジタル化を射程に入れて」自治実務セミナー2023年10月号16~21頁。

(2) この考え方の象徴がアメリカの建国の父たちが記した『ザ・フェデラリスト』に出てくる「我々は天使ではない」というくだりです。私たちは万能ではない存在(すなわち、過ちを犯す存在)なのだから権力による相互監視という次善の策を選択しているのです。A.ハミルトン・J.ジェイ・J.マディソン[斎藤眞・中野勝郎【訳】]『ザ・フェデラリスト』岩波文庫、1999年。

(3) 河村和徳・伊藤裕顕『被災地選挙の諸相 現職落選ドミノの衝撃から2016年参議院選挙まで』河北新報出版センター、2017年。

(4) Li, Xinhe “Voices of Representation from Local Assembly Members within the Context of Representative Democracy: Focusing on Changes in Areas Affected by the Great East Japan Earthquake(代議制民主制下における地方議員の発言:被災地における変化に注目して).” 東北大学博士学位請求論文、2024年。

(5) 数年間質問がない議会もあり、マスコミから問題視されたこともあります。テレビ西日本 福岡NEWSファイル CUBE「議会での『一般質問』ゼロ再び…大任町の議会で何が?問われる議会の在り方」2023年3月4日放送。

(6) 2021年度末から2022年度当初に全国市区町村議会事務局に対して行った悉皆(しっかい)郵送調査。議会事務局へのアンケート回答率は全体で87.1%(1,514市区町村)。市区町村別回収率は、市区議会96.2%、町議会83.0%、村議会70.1%です。この調査は、KDDI財団並びに日本学術振興会の科研費(19H01449、20H00059)を利用して実施されました。なお調査の結果は、例えば、KDDI財団調査研究助成プログラム終了者インタビュー「ICTを活用した危機に強い地方議会の構築」などで閲覧できます。KDDI財団ホームページ(https://www.kddi-foundation.or.jp/interview/award/2023/interview02.html〔2024年5月11日閲覧〕)。

(7) このあたりがデジタル化の進んだ韓国との違いかと思います。河村和徳「デジタル化の光と影─韓国地方議会視察で得られた知見から」地方議会人2023年2月号8~11頁。

(8) 総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/main_content/000854239.pdf〔2024年4月28日閲覧〕)。

(9) 「手話で初質問 家根谷市議、本会議で 明石市議会」朝日新聞2015年6月23日。「元筆談ホステスが区議会デビュー 同僚議員優しく、ヤジはゼロ」朝日新聞2015年7月10日。