2024.05.27 政策研究

第10回 民主主義と議会⑤─〈自治〉〈コモン〉〈ケア〉〈自他〉

「自治」の深層にある〈コモン〉〈ケア〉〈自他〉という人間関係と60点主義、求められる発想法や政策手法などの〈引き出し〉の多さ

このように見てくると、「自治」の深層には〈コモン〉〈ケア〉〈自他〉という人間関係があります。私たちの人間関係が改善され、本当の自治としての民主主義が名実ともに実現されるには、もう少し時間がかかるかもしれません。しかし、諦めないことが重要です。

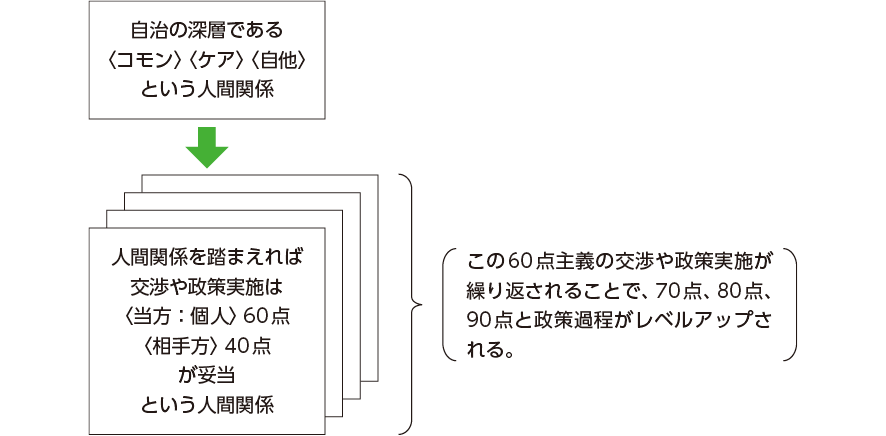

〈コモン〉〈ケア〉〈自他〉という人間関係を踏まえれば、時間がかかっても常に相手の立場に立つ大平正芳(日本の政治家(首相)、官僚)の60点主義という思考が、争点が多い現代社会においては効果を発揮することになります。すなわち、自分の側が60点をとっていれば、残りの40点は相手に譲ること、政治としては100点をとることよりも60点の方が望ましいという考え方です。この60点主義が積み重なれば、図4のように相手の考え方も取り入れ、相手の理解を得つつ、政策過程がより良くなっていくというものです。なお、60点主義であれば、100点であるという落とし穴(例えば、物事の一面だけを見て、あるいは長期的視点を欠いて100点と考えることも少なくない)に陥り、特定の政策が急激に悪化すること、政策の全体が悪化することを避けることができます。

また、岸本がいうように、自治体政府は一つのインスティテューション(組織、制度)であり、過去の議論に基づく計画によって動いています。一夜にしてすべてを取り替えることは不可能ですし、それをやっていいわけでもありません(岸本 2023:108)。なぜなら、過去の大きな決定を変えていくには、トランジッション(移行)のプロセスが必要であるからです(岸本 2023:110)。

図4 自治の深層である〈コモン〉〈ケア〉〈自他〉という人間関係と60点主義

ところで和田秀樹は、愚かな知識人より、飢えた知恵者を目指せ(中野=和田 2022:227)といっていますが、「議員も愚かな知識人より、飢えた知恵者を目指すことが求められる」といえるでしょう。そのため議員には、各政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)において、柔軟に頭を切り替えることのできる発想法や政策手法などの〈引き出し〉を多く確保することが政策課題として求められます。引き出しの多さを活用して、より良い政策過程をつくることが大切です。そうすることで、議員は市民の信託に応えることができます。

結び

本稿では、自治体議員の皆さんが政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)における発言で意識すべきものとして、民主主義と議会に関し〈自治〉〈コモン〉〈ケア〉〈自他〉について考えてきました。そこでは、次のような含意と政策が抽出されたように思います。

- 未来を考える行為は、人を動かします。

- 政府権力は、〈コモン〉(=みんなのもの)についての意識が働かないと、市民ないし政府における物事の判断・行動が粗く浅く短期的なものとなりやすく、本来、物事の判断・行動に求められるきめ細やかで深く長期的なものとなりにくくなります。

- 民主的で、平等な形で運営することを目指す〈コモン〉の再生に依拠した「自治」の実践が大切です。

- 「自治」においては「自分“だけ”で決めないこと」が重要です。このことは、会派内の自治や支援者を含む政党内の自治にも当てはまります。もちろん、議会の自治にも当てはまります。

- 〈ケア〉から無関係な人はどこにもいません。

- ケアという活動は、やりがいを感じさせたり、対象への愛着を生んだりする一方で、極度の疲労と時に嫌悪感を伴うような労苦を伴う特性を持っています。そのため、将来に向かって不足することが危惧されるエッセンシャル・ワーカーの確保のためには、給与や休暇などの待遇改善と、その前提となる話し合いが必要となります。

- ケアする/される者たちの関係性は、しばしば能力の差が極めて大きい非対称的な関係であるために、ケアする者に比してケアされる者たちは暴力に晒されやすく、弱い立場に置かれがちです。このことは、親による子の虐待にも現れます。

- 不平等には、子どもとその保護者のように、子の成長によっていずれは解消される一時的なものと、社会的構造を構成する権力によって維持される永続的なものが存在します。もちろん議会においても、永続的不平等(支配=従属関係)を脱却し、より良い議会になることが求められます。そのためには、永続的不平等が公的・社会的な制度によって維持されない議会を形成するための具体的な政策を模索することが求められ、そのことが議会の政策課題となります。例えば、議会のパリテ(議員の男女数を均等にすること)を実践することもこれに当たります。

- 永続的不平等のある社会からの脱出には、支配者の意識改革とともに、従属者が人権意識と脱依存の考えを持ち、不断の努力を行うことが求められます。

- 田村明の「他者実現」と晩年のマズローの「自己超越欲求」には、親和的なところがあるように見えます。そして、そこには平和につながる道が敷かれているように思われます。ここに、私たちの歩む方向性があります。

- 「自治」の深層には〈コモン〉〈ケア〉〈自他〉という人間関係があります。

- 大平正芳の60点主義が積み重なれば、相手の考え方も取り入れ、相手の理解を得つつ、政策過程がより良くなっていきます。

- 議員も愚かな知識人より、飢えた知恵者を目指すことが求められます。そのため議員には、各政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)において、柔軟に頭を切り替えることのできる発想法や政策手法などの〈引き出し〉を多く確保することが政策課題として求められます。引き出しの多さを活用して、より良い政策過程をつくることが大切です。そうすることで、議員は市民の信託に応えることができます。

■参考⽂献

◇岡野八代(2024)『ケアの倫理──フェミニズムの政治思想』岩波書店

◇岸本聡子(2023)「〈コモン〉と〈ケア〉のミュニシバリズムへ」斎藤幸平=松本卓也編『コモンの「自治」論』集英社、85~115頁

◇斎藤幸平(2023)「はじめに──今、なぜ〈コモン〉の『自治』なのか?」斎藤幸平=松本卓也編『コモンの「自治」論』集英社、3~8頁

◇田村明(2000)『自治体学入門』岩波書店

◇松本卓也(2023)「精神医療とその周辺から『自治』を考える」斎藤幸平=松本卓也編『コモンの「自治」論』集英社、157~191頁

◇「やさびと心理学」ホームページ「マズローの欲求5段階説とは?」(https://yasabito.com/384〔2024年4月28日確認〕)。

◇中野信子=和田秀樹(2022)『頭のよさとは何か』プレジデント社