2024.05.27 政策研究

第10回 民主主義と議会⑤─〈自治〉〈コモン〉〈ケア〉〈自他〉

「自治」における決め方──「自分“だけ”で決めないこと」

松本卓也は、「自治」とは、誰かが決めた既存の(しばしば抑圧的な)仕組みに服従している状態から脱却し、周りの人々と一緒に相談しながら、その仕組みを自分たち自身のものと捉え、自分たちの手で工夫しながら組み換えていくことを指すとしています(松本 2023:162)。そして、このことに関連して松本は、「べてるの家」の活動を次のように紹介しています。

「べてるの家」(北海道浦河町にある精神障害等を抱えた当事者の地域活動拠点)では、「自分のことは自分で決める」のではなく、「自分のことは自分“だけ”で決めない」としています。その理由は、「自分のことは自分で決める」というスローガンに従って、一人だけで自分のことを考えていると、煮詰まったり、考えが変な方向に暴走したりしてしまうかもしれないからです。だから、自分とよく似た困りごとを抱えた仲間と一緒に、グループで研究することに意義があるのだといっています(松本 2023:185)。

このことから分かるように、「自治」においては「自分“だけ”で決めないこと」が重要です。このことは、会派内の自治や支援者を含む政党内の自治にも当てはまります。もちろん、議会の自治にも当てはまります。

〈コモン〉と〈ケア〉の関係、ケアという活動の特性、ケアを担う人に対する支援は不十分

さて、〈ケア〉から無関係な人はどこにもいません。状況に応じて人は、助けられたり、助けたりしているからです。同時に助けられ、助けている人も多いでしょう。

岸本は、〈ケア〉とは「配慮すること」「関心を向けること」「ケアをともにすること」であるとし、2020年に始まったコロナ禍を例に、エッセンシャル・ワーカーたちは、人々の命を守り、命をつなぐために働き続けましたが、こうしたエッセンシャル・ワークのすべてが、人々の命に関わる〈ケア〉の分野だとしています(岸本 2023:98)。そして、〈コモン〉と〈ケア〉の関係について、〈コモン〉とは、誰もが「生きていく」ために必要とする共通財産のことだから、〈コモン〉の再生を考えるならば、命を育むという〈ケア〉の思想を強く意識することが〈コモン〉には必要だといっています(岸本 2023:98)。このことは、多くの人に受け入れられるのではないでしょうか。

なお、ケアという活動は、岡野八代がいうように、やりがいを感じさせたり、対象への愛着を生んだりする一方で、極度の疲労と時に嫌悪感を伴うような労苦を伴う特性を持っています(岡野 2024:10)。そのため、将来に向かって不足することが危惧されるエッセンシャル・ワーカーの確保のためには、給与や休暇などの待遇改善と、その前提となる話し合いが必要となります。

ケアする/される者たちの関係性

岡野がいうように、ケアする/される者たちの関係性は、しばしば能力の差が極めて大きい非対称的な関係であるために、ケアする者に比してケアされる者たちは暴力に晒(さら)されやすく、弱い立場に置かれがちです(岡野 2024:2)。このことは、親による子の虐待にも現れています。

また不平等には、子どもとその保護者のように、子の成長によっていずれは解消される一時的なものと、社会的構造を構成する権力によって維持される永続的なものが存在していると岡野はいいます。そして前者は、より力の劣った者が、より勝った者から知識や力を与えられることで、その潜在的能力をより良く発揮できる状態へ導かれ、いずれ対等な者へと成長していく関係性の中に見られ、後者は、平等になる過程ではなく、不平等を実践しながら強固にする関係の中にあるといいます。そして後者は、この永続的不平等が支配=従属関係を形成し、その関係性を固定するとしています(岡野 2024:125)。

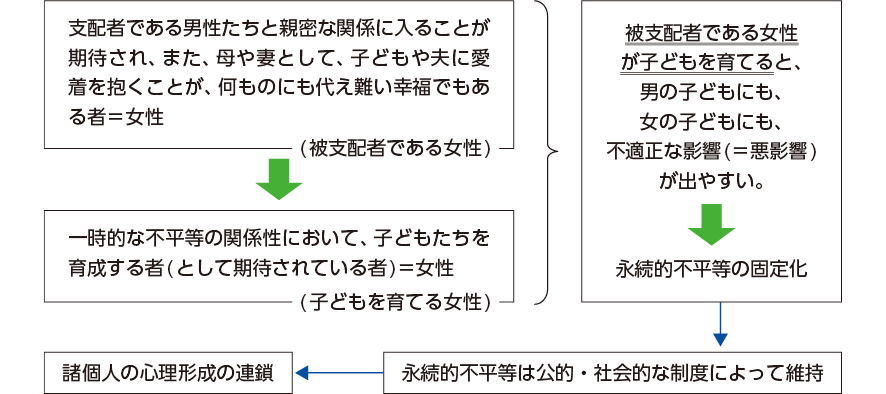

永続的不平等が支配=従属関係を形成し、その関係性を固定する例としては、永続的不平等の立場に置かれて、一時的不平等の中で子どもを育てる女性を挙げることができます。岡野は、次のように考えます。女性は、一時的な不平等の関係性においては、子どもたちを育成する者(として期待されている者)です。永続的な不平等においては、常に劣ったもの、すなわち男性に従属する者として育てられ、期待され、また従属者としての役割を実際に担います。女性たちがその他の被支配者と異なるのは、支配者である男性たちと親密な関係に入ることが期待され、また、母や妻として、子どもや夫に愛着を抱くことが、何ものにも代え難い幸福でもありうる点です。そうして差異=不平等が固定され、それによって成り立っているのが、個人の心理に深い影響を与える家庭という制度化された領域であるとし、永続的不平等は、公的・社会的な制度によって維持され、その不平等が結果として、諸個人の心理を形成するといいます(岡野 2024:125)(図2参照)。

私たちには、永続的不平等がない家庭、そして良好なケアする/される者たちの関係性をつくることが重要です。

図2 被支配者である女性が子どもを育てることの悪影響

もちろん議会においても、永続的不平等(支配=従属関係)を脱却し、より良い議会になることが求められます。そのためには、永続的不平等が公的・社会的な制度によって維持されない議会を形成するための具体的な政策を模索することが求められ、そのことが議会の政策課題となります。例えば、議会のパリテ(議員の男女数を均等にすること)を実践することもこれに当たります。