2024.04.25 政策研究

第49回 固有性(その5):自治構想

長期構想の形式

長期構想を公式に決定して公示する形式は、上記の西宮市の事例からもうかがえるように、いろいろである。

第1は、いわゆる総合計画である。総合計画の形式には決まったものはないが、基本構想・基本計画・実施計画などの二層制又は三層制などである。2011年までは、市区町村は、地方自治法に基づいて基本構想を策定する義務があった。基本構想には議会の議決が必要であった。現在では、この義務付け・枠付けはなくなっているが、自治体が総合計画を策定することは、むしろ普通である。都道府県は、そもそも、基本構想策定の義務付けがない頃から、総合計画を策定していた。つまり、総合計画の策定権限は、国から法制的に明示的な授権は必要ないので、事実上標準として、策定されてきたし、今日でも策定されている。こうした総合計画は、首長や時の情勢に応じて事業内容は変わるわけであるが、その中に長期構想が盛り込まれていることがある。

例えば、「習志野市文教住宅都市憲章」は、当時の地方自治法に基づく基本構想の形式を活用しながら、条文形式の「都市憲章」として、1970年に議決されたものである。川崎市の場合には「都市憲章条例(案)」として、条例と基本構想との両生類的に提案されたが、こちらは制定には至っていない。習志野市の解説は、以下のとおりである(4)。

|

まちを取り巻く状況は、日々変化しています。習志野市では、時代の変化に的確に対応しながら、教育、福祉、保健、都市基盤の更なる充実に向け、市政と市民が力を合わせ、都市と自然とが調和のとれたまちづくりをめざしています。 文教住宅都市憲章は、「目標の無いまちづくりが、単に市民生活を脅かすだけにとどまらずに、ついには住民自治を埋没させてしまう」という危惧のもと、度重なる市民との話し合いを通じ「全市民が明るく健康で豊かな生活を営むための具体的な条件を明確にする」ため、昭和45年に制定したもので、当時の地方自治法において定められた基本構想としてその役割を担ってきました。 その後、昭和60年に新たな習志野市基本構想を策定した際、その位置付けを本市不変のまちづくりの基本理念として定め、今日に至っています。(下線筆者) |

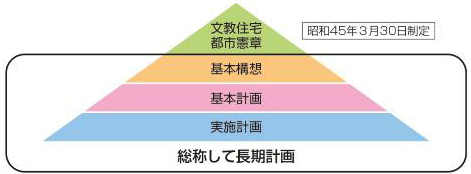

「文教住宅都市憲章」は、当初、形式上は法定基本構想としての議決であったが、総称して長期計画である基本構想・基本計画・実施計画よりも、さらに上位の「不変のまちづくりの基本理念」とされている(図)。

出典:習志野市ウェブサイト

図 憲章と長期計画との関係イメージ

第2は、いわゆる自治体宣言である。例えば、上記の西宮市の「文教住宅都市宣言」がある。総合計画は、様々な施策・事業やプロジェクトも盛り込むことが普通であるが、自治体宣言はそうした具体的な政策の中身はなく、大枠の方針を明示的に表明している。単なる公式文書という意味では、議会の議決を得ることなく、首長のみの決裁で決定可能である。宣言は、一度発出されれば、否定する決定をしない限り、半永久的に継続する。逆にいえば、繰り返しの引用がなければ、忘却されていくことになる。

例えば、広島市の「平和宣言」は、毎年8月6日の平和記念式典において読み上げられている(5)。1947年に、永遠の平和を確立しようという広島市民の願いを全世界の人々に伝え、世界的行事の一つにまで発展させたいと念願して、平和祭が行われた(8月5日~7日)。6日には現在の平和記念公園の広場で式典が開催され、そこで、初めての「平和宣言」が浜井信三市長によって読み上げられた。毎年の宣言なので、表現・内容は、その時代が反映されている。しかし、毎年度の蓄積の重みは、その時々の市長や内外政治情勢からの一定の自律性と、広島市としての継続性・固有性を維持することになっている。言葉には法的権力はなくとも、何らかの力はある。

第3は、条例である。条例は、通常は首長が提案し、議会の議決を得るとともに、首長の再議がないことによって制定されるので、首長・議会の両機関の意思の合致を得た最も公式性の高い形式だからである。もっとも、条例には、いろいろなものが雑多にあり、具体的な事業内容・手法を決定するものも多く、長期構想のような理念が盛り込まれるものは多くない。しかも、条例においては、いわゆる条例事項(重要事項又は権利を制限し義務を課す事項など)が含まれるものの方が、法的に意義のある「重い」ものとして受け止められる傾向もある。とはいえ、条例は、総合計画と異なって、期間・期限がないことが普通なので、理念を公式化するのに適しているといえよう。

このような自治構想を定める条例の典型が、いわゆる自治基本条例である。例えば、日本最初の自治基本条例とされる「ニセコ町まちづくり基本条例」は、前文において、

|

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。 まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。 わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。(下線筆者) |

と掲げ、「町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる『自治』が基本」(前文)として、「情報共有」(2条)と「住民参加」(5条)を「まちづくりの基本原則」(第2章)の二本柱に据えている(6)。もっとも、ニセコ町まちづくり基本条例は「育てる条例」として、4年に一度の見直しが制度化されているので、長期構想とはいえないかもしれない。しかし、同条例は、長期構想のほかに、様々な具体的制度を盛り込んでおり、長期構想の部分は4年ごとに見直しの対象になってはいない。むしろ、見直しの際の視点として、長期構想(基本原則など)の箇所が作用している。

(1) 金井利之「東京都性論」飯尾潤=苅部直=牧原出編著『政治を生きる』(中央公論新社、2012年)。

(2) 西宮市民憲章は、以下のとおりである。

美しい風光と豊かな伝統のまち、西宮の市民としてこの憲章を定めます。

これは未来へはばたくわたくしたちの合い言葉です。

その1 西宮を みどりと青空の明るいまちにしましょう

その2 西宮を 教育と文化のかおり高いまちにしましょう

その3 西宮を 心のかよった福祉のまちにしましょう

その4 西宮を 希望にみちた産業のまちにしましょう

その5 西宮を 心身ともに健やかなしあわせのまちにしましょう

(3) 平野孝『都市の内乱: 西宮(一九六〇-一九六三)』(日本評論社、2008年) 。

(4) 習志野市公式ウェブサイト。ホーム>市政情報>組織と業務>総合政策課>業務案内>計画・政策>政策経営部>習志野市長期計画>習志野市文教住宅都市憲章(https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/gyomu/keikaku/seikei/tyouki/kensho.html)。

もちろん、習志野市も多面的な存在であり、多くの自治体と同様に工場誘致も進められていた。窪田和男『悲恨 習志野原物語』(文芸社、2014年)。さらにいえば、旧軍・自衛隊の演習場などが所在してきた。習志野市教育委員会編『ドイツ兵士の見たニッポン:習志野俘虜収容所1915~1920』(丸善出版、2002年)。習志野市政の説明によれば、「第二次世界大戦後、旧軍施設は学校・住宅・工場などに変わりました。習志野演習場跡地も開拓され、現在の東習志野地区のもとが形作られました。昭和29年(1954年)8月1日、津田沼町と千葉市の一部が合併し、習志野市が発足しました。この後、習志野市は、高度経済成長下に急激な変貌を遂げます。昭和40年代の第1次埋立て、同50年代の第2次埋立てによって住宅地の造成が進み、一方では市立習志野高等学校の設立(昭和32年)及び野球部・吹奏楽部などの活躍、千葉工業大学・日本大学生産工学部・東邦大学付属東邦中学校・高等学校の転入、習志野文化ホールの開館など、「習志野市文教住宅都市憲章」(昭和45年)にふさわしい文教住宅都市として、また首都圏のベッドタウンとして発展しました。昭和61年には米国アラバマ州タスカルーサ市と姉妹都市提携を行い、国際交流を深めています」ということである(習志野市公式ウェブサイト。ホーム>習志野市シティセールスサイト>歴史・文化・観光>ならしの歴史・文化>習志野の歴史と年表(https://www.city.narashino.lg.jp/citysales/kanko/bunkahistory/rekishi.html))。

(5) 広島市公式ウェブサイト。原爆・平和>平和記念式典・平和宣言等>平和宣言>平和宣言の歴史(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/atomicbomb-peace/9818.html)。

(6) 北海道ニセコ町公式ウェブサイト。トップページ>町政・まちづくり>条例/計画/産業振興>ニセコ町まちづくり基本条例>ニセコ町まちづくり基本条例(https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/keikaku/machizukuri_jorei/machizukuri_jorei/)。