2024.04.10 まちづくり・地域づくり

第6回(最終回) シビックプライド(Civic Pride)の可能性

シビックプライドの可能性

最後にシビックプライドの可能性を指摘して、本連載を締めくくります。

自治体の根拠条文の一つに、日本国憲法92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」があります。

同条文にある「地方自治の本旨」は、「地方自治には二つの要素がある。住民自治と団体自治である。住民自治は、その地方の行政を地方住民の意思と責任に基づいて処理するという考え方であり、団体自治は、国から独立の法人格を持った地方公共団体が、できるだけ国の干渉を受けないで独立的に地方行政を行っていく方法を意味する」とされています(1964年6月5日衆議院建設委員会での佐久間彊自治省行政局長答弁要旨)。

地方自治の本旨とは、①住民の参加によって運営されるということ(住民自治)と、②地方自治が住民から負託を受けた自治体の責任において運営されるということ(団体自治)から成り立つという考え方です。自治体にとっては、どちらも欠くことのできない重要な要素です。

話が少し変わります。自治体の目的は、地方自治法1条の2に明記されています。それは「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」ことです。

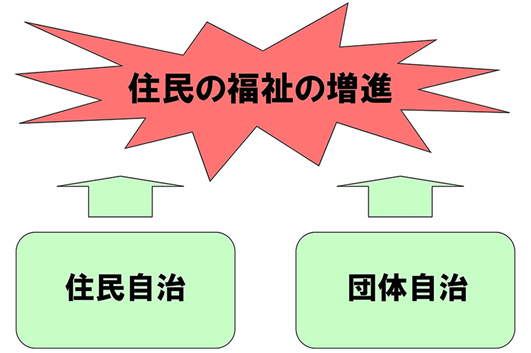

ここまで述べた関係を図に表すと、図1のようになります。自治体は住民自治や団体自治の要素を強くしていくことで、住民の福祉の増進を実現していくことになります。

図1 住民の福祉の増進と住民自治、団体自治の関係性

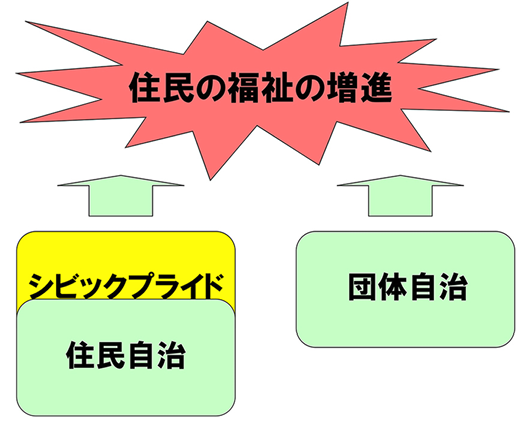

筆者の持論になります。住民自治を実現していくためには、シビックプライドが有益と考えます。それを示したのが図2です。住民自治の背景には(あるいは前提には)シビックプライドが必要と考えます。あるいは、シビックプライドをしっかり醸成しないと、健全な住民自治が達成されないでしょう。

図2 住民自治の背景にはシビックプライドが求められる

このようなことを自治体は漠然と(無意識に)認識しているため、シビックプライドに注目する自治体が増えているのだと捉えています。ただし、現時点においては、シビックプライドに関する事例が少なく、学術研究も一般化されていません。多くが手探りで進めている実態があります。

現在、筆者は、いくつかの自治体と協力して、シビックプライドの醸成に向けて実証実験を進めています。良い成果も見られますので、別の機会に改めて記事としてまとめて紹介したいと思います。

今回で連載「住民自治を実現するシビックプライドの可能性」は終了になります。読者がいてこその連載ですので、読者の皆様に感謝申し上げます。

筆者は、引き続き現場に軸足を置いて、シビックプライドの醸成と、その先にある成果の導出に向けて取り組んでいきます。