2024.04.10 まちづくり・地域づくり

第6回(最終回) シビックプライド(Civic Pride)の可能性

「郷土愛」に関する条例

次に、「郷土愛」に関して情報提供します。既に言及していますが、再度、郷土愛とシビックプライドの違いを指摘します。郷土愛は「住民が自ら育った地域に対して抱く愛着や心情」です。すなわち、郷土愛は「自ら育った地域」ということが欠かせません。一方で、シビックプライドは「自ら育った地域」は関係ありません。

筆者が調べた範囲では、条例名に「郷土愛」の3文字が使われているケースはありません。しかし、条例の中で郷土愛を育むことをうたっている事例は150程度確認できます(基金条例や附属機関設置条例等ではなく「郷土愛の醸成に関する政策の根拠条例」です)。

約150条例の傾向を確認すると、地場産業振興条例や自治基本条例、議会基本条例の中に明記されるケースがあります。例えば恵庭市(北海道)の「恵庭産のビール等による乾杯を推進する条例」は、目的規定(1条)に「恵庭産のビール等による乾杯を通して私たち市民が元気で暮らすことを願い、食文化に親しむ機会を増やすとともに、郷土愛の醸成に寄与し、人のつながりを深め、もって地域の活性化を図ることを目的とします」とあります。

また、六戸町(青森県)の「六戸町議会基本条例」は、1条の目的規定に「地方分権にふさわしい、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした町民と共に歩む活力ある議会を目指し、郷土愛にあふれた豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする」と明記しています(自治基本条例に郷土愛を明記する場合、多くは「前文」に書かれています)。

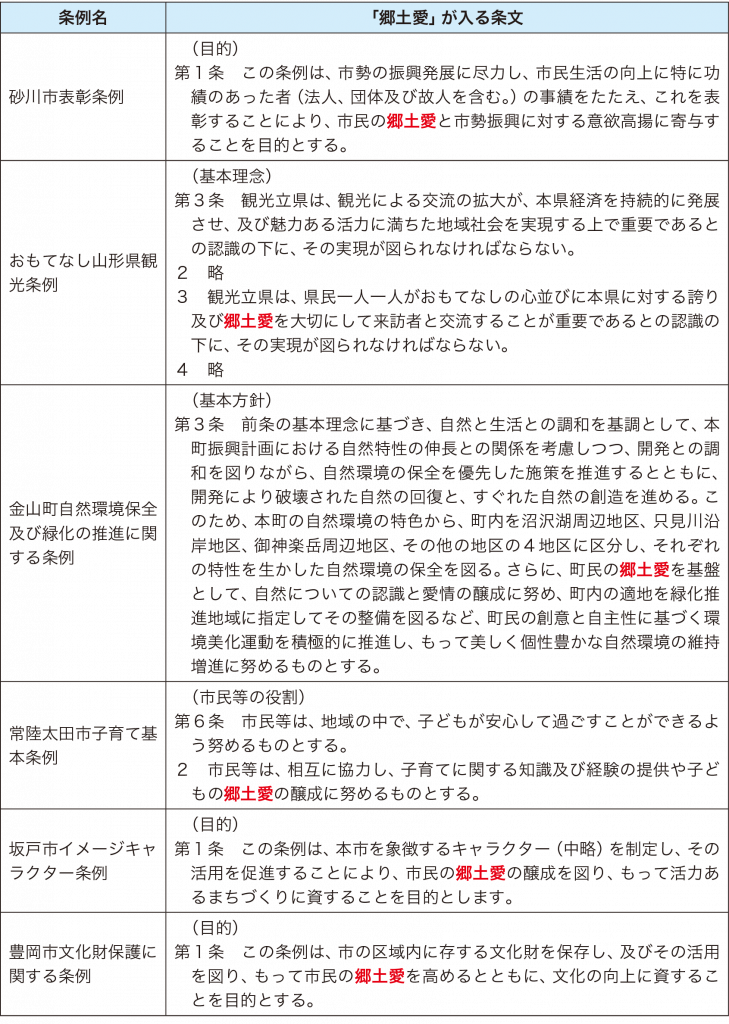

そして、平内町(青森県)の「平内町議会基本条例」の1条の目的規定には、「議会及び議員の活動原則を明らかにするとともに、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした町民と共に歩む活力ある議会を目指し、郷土愛にあふれた豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする」と記されています。その他、条文に郷土愛が登場する条例は、表2のとおりです。

郷土愛とシビックプライドのように、「このまちが好き」や「地域に誇りを持つ」ことを意図した条例は、全国で160ぐらいありそうです。

表2 「郷土愛」という言葉が入る条例(例示)