2024.03.25 政策研究

第48回 固有性(その4):政治構造

歴史的経路依存

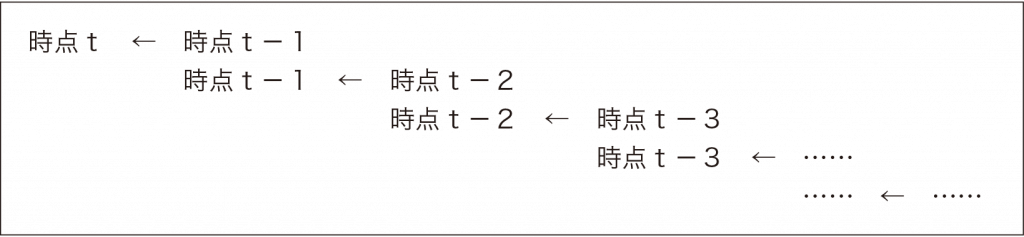

自治体政治構造は、自治体の政策過程を枠付ける。政治構造が異なれば、地域実情が変わっても、政策決定・執行・出力は変わらないこともある。政治構造によって、敏感に反応する地域実情と、鈍感に無視される地域実情が異なるからである。そして、今日・今年の自治体政治構造は、今日・今年(時点t)に突然に成立したものではなく、昨日・昨年(時点t-1)からの積み上げである。政治構造の変化自体が、過去の政治構造の地域環境・実情を前提になされるものである。

もちろん、昨日・昨年と全く同一ではないが、同一の要素も多いだろう。そして、自治体政治構造は、政策選択や環境を枠付けるのであるから、昨日・昨年からの不易流行(不変と可変)の部分は、政策選択や環境に影響されているのであれば、今日・今年は昨日・昨年に影響されている。このように、時点を一単位ずつ遡及すれば、無限数列となって、今日・今年は、遠い過去のある日・ある年とは無縁ではあり得ない。

このように見れば、自治体政治構造の固有性は、過去の政治構造に影響される。つまり、歴史としての固有性である。こうした軌跡や地層・堆積を重視するのが、歴史的経路依存論である。もちろん、全ての時点が漫然と同じ比重を持つとは限らず、ある時点の選択が大きな分岐点となる「決定的局面」、「決定的時点」のこともある。ある時点でAを選択すれば、その後は、ほぼベルトコンベア的にその後の時点の連続が進行し、別の政策選択は困難になっていく。このように描かれるのが、「経路」や「特有の道」や多様性や分岐や型である。自治体にも、その後の政策選択を不可逆的に規定する「決定的時点(局面)」があるかもしれない。

例えば、市町村合併をすれば、その後の再分離は、ほぼ不可能であるから、合併の有無及び合併の枠組によって、明らかに自治体政治構造は不可逆的に変わる。また、ダム・基地・原子力発電所などの建設を受け入れれば、物理的に水没・占拠するから、現実的に、脱ダム・基地返還・廃炉して復村又は再入植することはあり得なくなる。また、ダム・基地・発電所関係者の住民・事業者が増えて、人口的・政治的・経済的・財政的・文化的に発言力を持つようになるため、これらの施設との共存以外の選択肢はなくなる。また、例えば、特定の一族・企業・宗教団体・政党が優位・覇権(ヘゲモニー)を握る政治構造が構築されれば、掌握した為政権力を使って自己再生産を始め、それ以外の選択肢は閉ざされていく。

前回(第47回)触れたように、自治体の歴史認識は、現在の為政者などによって操作可能な固有性でもあり、その意味では、可変性・操作性が高い。しかし、他方で、現在の為政者は被治者を含めて、自治体の政治行政・政策過程を枠付ける政治構造の歴史の固有性に規定されている。現在の政策選択は、白地に展開できるのではなく、為政者を含めた自治体政治構造あるいは地域権力構造(CPS:Community Power Structure)に左右されるという見方はある。もちろん、特定の固有の自治体政治構造の中で、権力的に優位な主体の側は、政策選択の余地が広く、そうではない劣位の主体の側は、政策選択に影響を及ぼすことは困難であろう。構造の中で各主体別の影響力は異なるとはいえ、こうした政治構造の固有性に自治体運営は枠付けられる。

(1) 企業城下町の比喩からすると、おかしなことではあろう。城主・殿様は政治権力によって地域民衆から経済的資源を収奪する。しかし、企業城下町の企業は、経済権力によって、地域民衆に何らかの経済利得を提供する。「カネがモノをいう」結果として、政治権力を得るものである。もっとも、企業城下町の企業が、地域民衆から「市場経済取引」の形態をとって収奪しているのであれば、城主・殿様らしいであろう。例えば、地域民衆を安価な非正規労働者・個人事業主などとして、コキ使っている「ブラック企業」である。しかし、現代の「城主・殿様」たる企業は、地域外から経済利得を収奪して、地域民衆に経済利得を散布しているのかもしれない。その意味では、「義賊」かもしれないのである。

(2) 広い意味では、自治体と地元経済界との利害関心は、地域経済振興で一心同体になることもある。