2024.03.25 政策研究

第8回 民主主義と議会③─中間団体とSNS、投票率、不信、議員・議会に求められるもの、政党(会派)、権力分立

「新人議員の特権」、議員に求められる「活動表」と「横の連帯」(=「横議」と「横行」)

今日、若者は無知の特権を持っています。既知に縛られない特権を持っているといえます。既知に学ぶことは大切ですが、人は既知に縛られないことが肝要です。人は年を重ねるごとに既存の法制度や人間関係に縛られやすくなります。このような社会においては、「若者だから知らなかったのだ」「若者だからチャレンジしたのだ」という若者だから許される寛容ともとれる通念が、今でも存在するのではないでしょうか。

同様に、新人議員は老若男女を問わず、議会において既知に縛られない特権を持っています。既知が少ないことは、遠回りをしたり、想定外の問題が生じるなど様々なことが起きるかもしれません。しかしながら、遠回りしたことで、逆に改革につながる糸口を見つけることができることもあります。

それでは、新人議員は、遠回りをしたり、想定外の問題が生じることに、どのように対応することができるのでしょうか。議員には、議会としての活動、政党(会派)としての活動、市民としての活動、個人としての議員活動等、様々なものが日々求められるため、日程的にも能力的にも混乱することが見込まれます。しかしながら、方策がないわけではありません。それは、予定と実績が一つとなった「(仮称)活動表」をつくり、日々の活動を進めればいいのです。その活動表は、1日が24時間単位、1週間が7日単位、1月が月の日数単位、1年が12月単位、4年が年単位又は半年か四半期単位で整理できることが大切です。これらは、一覧で示され、予定と実績が鳥瞰(ちょうかん)できることも必要であり、そうすることで、議員の日程と目標がリアルタイムで確認でき、瞬時に評価・見直しも可能になります。

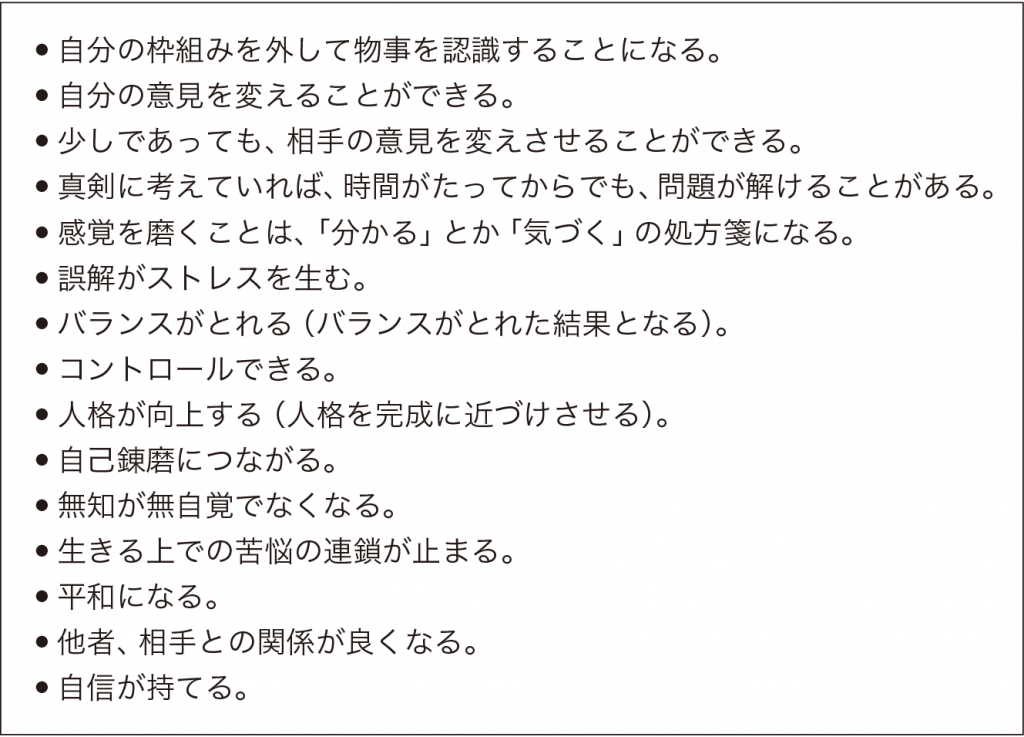

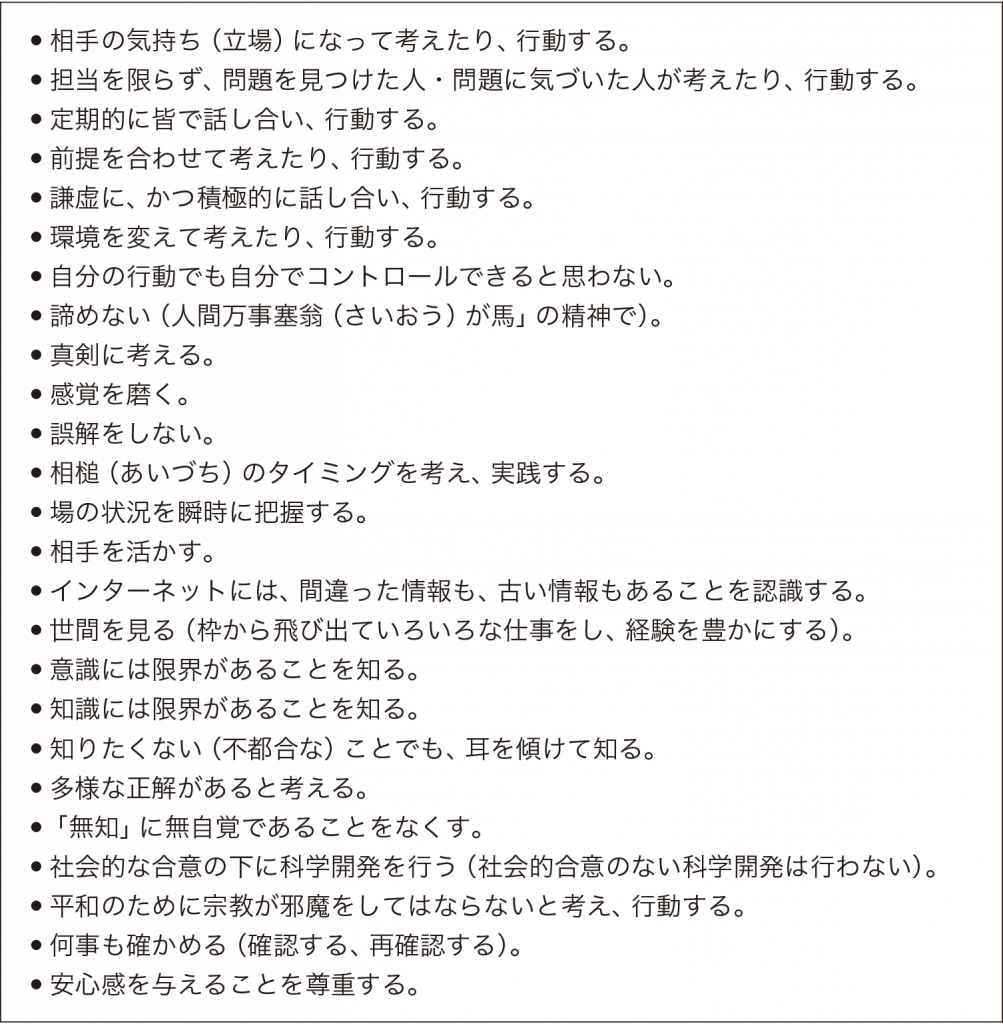

そして、リアルタイムで活動を確認できる議員は、市民、政党(会派)内、議会内、全国の自治体議会等との「横の連帯」(=「横議」と「横行」)も充実したものとなります。宇野重規によれば、藤田省三『維新の精神』(みすず書房、1975年)は、日本の危機に目覚めた坂本龍馬が藩を飛び出し、全国の浪士と議論を交わし、行動をともにしたこと(=「横の連帯」=「横議」と「横行」)が明治維新を推進する力となったということを記しています(宇野 2022:110)。議員にも、このような議論(話し合い)を交わし、行動をともにする「横の連帯」(=「横議」と「横行」)という活動が求められています。このような取組みのキッカケになる場は、リアルないしインターネット上でも少なからずあります。表8及び表9は、「横の連帯」の思考・行動と帰結の例です。

出典:養老=スマナサーラ=釈(2014)、及び養老=名越(2017)の内容を筆者が抽出するとともに、筆者の考えを追加

表8 「横の連帯」のための思考・行動(例)

出典:養老=スマナサーラ=釈(2014)、及び養老=名越(2017)の内容を筆者が抽出するとともに、筆者の考えを追加

表9 「横の連帯」の帰結(例)