2024.03.25 政策研究

第8回 民主主義と議会③─中間団体とSNS、投票率、不信、議員・議会に求められるもの、政党(会派)、権力分立

投票率が上がらない理由(背景)とその影響

ここでは、公益財団法人明るい選挙推進協議会『第49回衆議院議員総選挙全国意識調査─調査結果の概要─』(令和4年3月)から投票率が上がらない理由を考えてみましょう。

このアンケート調査によれば、「これからのあなたの生活は良くなると思いますか、悪くなると思いますか」という質問に対して、「今と変わらない」「どちらかといえば悪くなる」と答えている割合が高くなっています。また、「あなたは現在の政治に対してどの程度満足していますか」という質問に対して、「やや不満足である」「大いに不満足である」と答えている割合が高くなっています。他方、「政治に多少は関心をもち、自分の生活にだいたい満足している」という調査結果が出ています。これらの結果は、どう考えればいいのでしょうか。

同調査によれば、「あなたは、政治、選挙に関する情報を主に何から得ていますか。最も多くの情報を得ているものを1つ選んで……ください」という質問に対して、主な回答はテレビ60.4%、新聞17.8%、インターネット(ソーシャルメディアも含む)16.0%、家族や知人からの話4.0%となっていることを考え合わせると、有権者、政府内部アクター、マス・メディア関係者の間のアジェンダ設定に相違があることを推測できるのではないでしょうか。

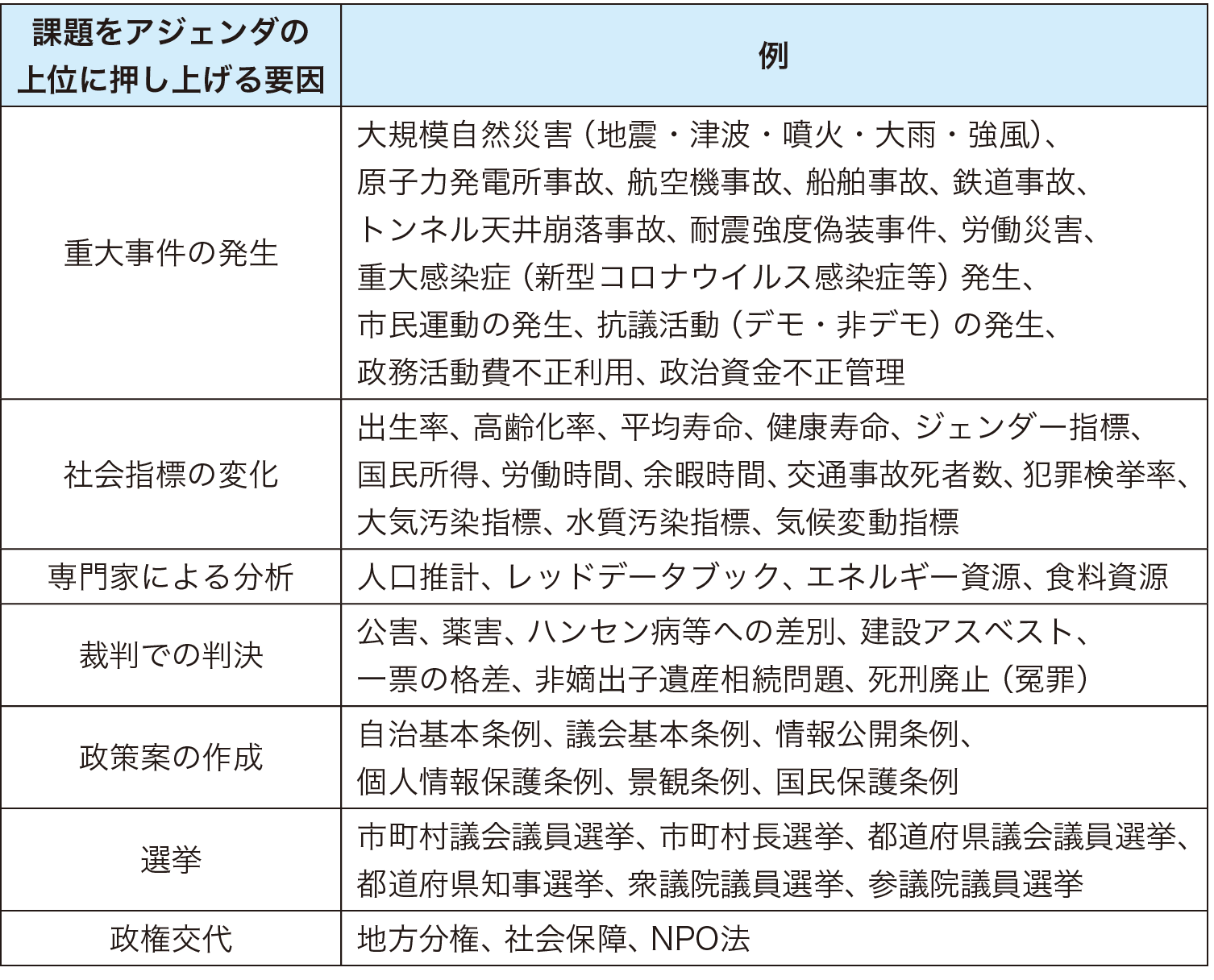

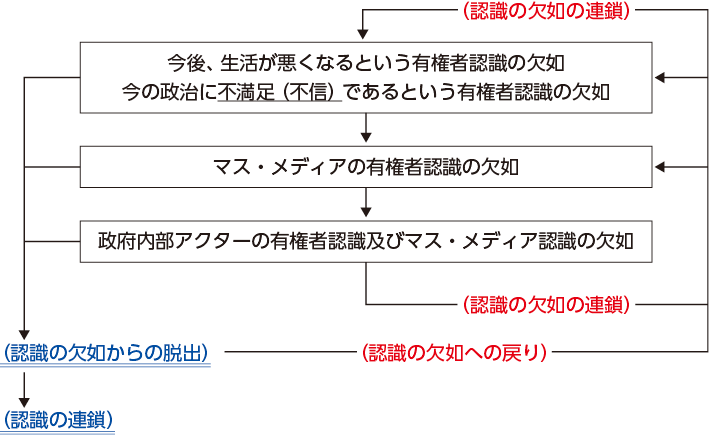

すなわち、有権者、政府内部アクター、マス・メディア関係者の間で、図2に示すように認識の欠如(認識のズレ(刑法でいう過失に相当)あるいは認識の軽視(刑法でいう故意に相当)によるアジェンダ設定に相違)があり、有権者の意向である公衆アジェンダ(市民が注目するする課題のリスト)が最終的には政府内部アクターの政策アジェンダ(政策決定に関与する政府内部アクターが注目する課題のリスト〔決定アジェンダ(政策アジェンダが意思決定に向けてさらに絞り込まれた短いリスト)を含む〕)にまで、至らないことを示しています。そして、このような認識の欠如は連鎖します。この認識の欠如から脱出するためには、個別具体の課題をアジェンダの上位に押し上げる要因が必要となります(表5参照)。

なお、政策課題に対する注目は移ろいやすいものです。アメリカの政治学者アンソニー・ダウンズによれば、ある課題は急に注目されるようになり、一定期間注目を集めた後、注目が薄らぐという循環を繰り返します。これをダウンズは「問題注目サイクル」と呼んでいますが、これに伴い課題がアジェンダ上に占める位置も複雑に変化します(伊藤 2015:54-55)。

また、政策アジェンダ→公衆アジェンダ→政策アジェンダ→公衆アジェンダ……を繰り返す「自己補強的」サイクルもあります。この自己補強的なパターンは、課題を担当する政府組織とマス・メディアとの相互作用によって生まれるものです。例えば、はじめに、マス・メディアの関心が高まることによって課題が政策アジェンダに上り、政府の制度や組織が創設されます。マス・メディアの関心が薄らいでも、担当組織が継続的に課題に取り組むことによって政策アジェンダ上の地位は維持され、政府の活動が活性化すると再びマス・メディアの関心が高まるのです。このほか、課題が公衆アジェンダに乗らないまま政策アジェンダに乗り政策決定に結びつく型や、特定の課題がアジェンダに乗るのを利益集団や政治文化が妨げる型がありえます(伊藤 2015:55、57-58)。

出典:筆者作成

図2 有権者、政府内部アクター、マス・メディア関係者の間における

「認識の欠如の連鎖」「認識の欠如からの脱出」と「認識の欠如への戻り」「認識の連鎖」

出典:伊藤(2015)「アジェンダ設定」58-66頁を参考に、筆者の考えも追加し作成。

表5 課題をアジェンダの上位に押し上げる要因と例