2024.02.26 政策研究

第47回 固有性(その3):歴史

地域資源としての歴史

地域史あるいは自治体史は、しばしば、現在の自治体とは必ずしも連続的な関係はなく、単に地理的区域に着眼して、時間を遡っているものである。地理的区域である地域・地方が、固有名詞である限り、その自治体史も地域史も、固有性を帯びる。しかし、現在の自治体や地域住民にとって、特段の関係はなく、単なる「知識」や「趣味」にとどまるかもしれない。

自治体にとって重要な固有性は、歴史を地域資源として利活用しようとして、現在の自治体が政策的に意味付けを与えることで成り立つ(16)。この場合、自治体は、歴史を解釈・再解釈し、歴史物語を語り、脚色し引用・引照し、悪くいえば「偽史」を模造・ねつ造・偽造するかもしれない(17)。あるいは、真贋(しんがん)自体が政治紛争化する(18)。もちろん、歴史を素材とした小説・マンガや映画・テレビドラマであれば、時代考証はありつつも、脚色や創作は含まれるのが当然であり、「史実」に忠実に即する必要はない。したがって、例えば、自治体がNHK大河ドラマの舞台となることを誘致し、あるいは、舞台であることを利用して、宣伝を図ることもある(19)。こうした通俗的歴史物語のインパクトはかなり大きく、「史実」であろうとなかろうと、現在の自治体から見て、自治体経営に役立てばよいということもある(20)。

歴史が政策的に役立つのは、一つには、現在の観光資源となるからである。有名観光地として何かを紹介するときに、それが寺社・仏閣・施設などであれば、昔からあった、あるいは、いつあったか、という縁起や由来が説明される。これらは、現存して、現在の観光地という意味では地理的固有性であるが、それは過去から受け継がれてきたものである以上、歴史的固有性を語ることになる。そして、過去のものが現存するということは、少なくとも、現在や近い過去の人間が関わって保存・管理していることであるから、現在と無関係でもない。

また、過去の歴史の「教訓」から、現在の政策選択が左右されるからである。例えば、過去に津波・洪水や地震・噴火などの記録があれば、また、そうした災害対策の歴史があれば、そこから一定の「教訓」と称して、何らかの政策選択が主張・正当化されよう。それは、現在の防災対策を方向付けることかもしれないし、過去を克服した「輝かしい復興」の自画自賛と「災害は過去のもの」という忘却・無策のための進歩史観かもしれない。あるいは、過去に目を閉ざすことで、現在の政策選択を正当化するかもしれない。例えば、水害多発区域であるにもかかわらず、開発基準に合致しているなどとして、危険な開発・建築を放置し、その結果として、水害を生じさせることである(21)。

さらに、特例の歴史を語ることによって、政策を正当化し、住民の行動を誘導・奨励することができるかもしれない(22)。「郷土愛」や「伝統」によって、人々のあるべき態度・行動を、「連綿と受け継がれてきたすばらしい歴史」などと称して、現在及び将来に「受け継ぐ」ことを促すのである。逆に、歴史(又は「正史」)に残ることで、過去の政策の批判につながる場合には、自治体史から削除するような圧力が作用する(23)。

(1) 桐生市ウェブサイト。トップページ>市政>市の紹介>桐生市紹介(https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/profile/1002955.html)。

(2) 鎌倉市ウェブサイト。ホーム>市政情報>鎌倉市の紹介(https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shisei/gaiyou/intro.html)。

(3) 後述するように、ロケツーリズムなど観光資源として、「鎌倉殿」の所在地であったことは、遺構・史跡などが活用されることはある。現代の鎌倉市政において、観光として活用されている。鎌倉市ウェブサイト。ホーム>産業・まちづくり>観光>【各種観光データ・ガイドライン等】市民、研究者、学生の方へ>2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に関する取組について>大河ドラマ「鎌倉殿の13人」鎌倉市推進協議会(https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/taiga/kyougikai.html)。もっとも、鎌倉以外も、「鎌倉時代」を利用することはできる。例えば、秦野市は、「鎌倉時代の御家人たち ゆかりの地を巡りませんか」などとしている。秦野市ウェブサイト。トップページ>観光情報>観光ガイド>鎌倉殿の13人の御家人たち 秦野ゆかりの地めぐり(https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1647566818816/index.html)。なお、「鎌倉殿の13人」は、2022年のNHK大河ドラマ。NHKアーカイブズウェブサイト。トップ>番組>大河ドラマ 鎌倉殿の13人(https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051379_00000)。

(4) 高田知和「自治体史の社会学─地域の歴史を書く・読む・見る」年報社会学論集22号(2009年)10~21頁。

(5) 国立国会図書館ウェブサイト。リサーチ・ナビ>歴史>自治体史を探す(https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/humanities/post_101063)。

(6) 長塚隆「自治体史等の地域資料のデジタル化・オープン化の進展状況─神奈川県全市の事例から」第25回情報知識学フォーラム予稿、情報知識学会誌Vol. 30 No. 4(2021年)450頁表2。

(7) 綾部市ウェブサイト。ホーム>文化・スポーツ・観光>資料館>綾部市史(https://www.city.ayabe.lg.jp/0000002175.html)。

(8) 西垣晴次「自治体史編纂の現状と問題点」朝尾直弘ほか編『岩波講座日本通史 別巻2 地域史研究の現状と課題』(岩波書店、1994年)。

(9) なお、安芸市史編纂委員会編『安芸市史 概説篇』(安芸市、1976年)には、通史の後に「第5章 安芸市人物群像」という列伝があり、岩崎弥太郎・岩崎弥之助などが記載されている。ただし、三菱財閥の祖である岩崎弥太郎は、現安芸市域の出身ではあるが、実際には「投獄」され、安芸から「追放」されてしまった。

(10) 安芸市立歴史民俗資料館ウェブサイト。トップ>安芸の歴史(https://www.city.aki.kochi.jp/rekimin/rekisi/rekisi.html)。

(11) 安芸市立歴史民俗資料館ウェブサイト。トップ>安芸の歴史>町・村の移り変わり(https://www.city.aki.kochi.jp/rekimin/rekisi/matimura/matimura.html)。

(12) 平取町ウェブサイト。びらとり町ガイド>平取町の概要・歴史(http://www.town.biratori.hokkaido.jp/guide/guide_history/)。

(13) 渡辺茂=河野本道編『平取町史』(平取町・北海道出版企画センター、1974年)。

(14) 前回の自治体史である『平取町開村五十年史』(1952年)が、先住民族アイヌに関する記述が薄い、又は、差別的であることを踏まえて、「アイヌ民族の歴史を正しく見つめ捉えた」『平取町史』として、編さんしようと目指(自賛)された。とはいえ、編者の一人である河野本道に関しては、様々な賛否・確執が起きている。新井かおり「『アイヌ側から見たアイヌ史』はいかに不/可能か─貝沢正資料からみる各アイヌ史の編纂について」アイヌ・先住民研究1号(2021年)173~200頁。特に、180~181頁。アイヌである貝沢正は、『平取町史』編集委員で、町議であった。その後、地域史でもある『二風谷』(二風谷部落誌編纂委員会編、二風谷自治会、1983年)の編著に大きな役割を果たした。

(15) ジョン・メイナード・ケインズの名言に、「長期的には、われわれみんな死んでいる」というのがある。

(16) 黒田俊雄「あたらしい地域史のために」日本史研究183号(1977年)、高田・前掲注(3)12~13頁に引用。

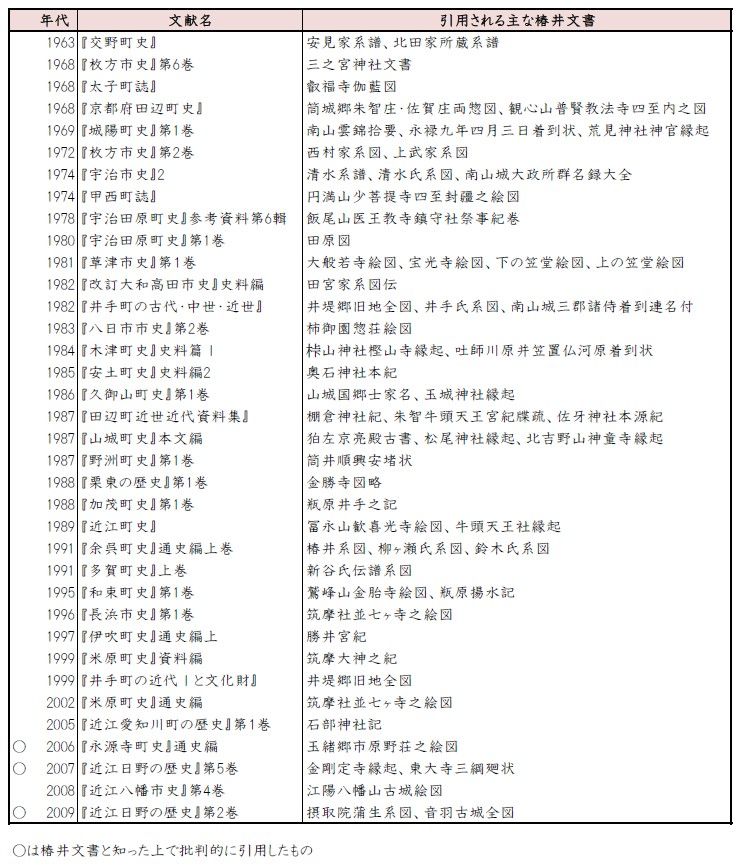

(17) 馬部隆弘『由緒・偽文書と地域社会─北河内を中心に』(勉誠出版、2019年)、同『椿井文書─日本最大級の偽文書』(中公新書、2020年)。同氏によれば、例えば、「市制60周年記念の一環で、枚方市教育委員会が2008年に発行した小学生向けの副読本『発進!!タイムマシンひらかた号』には、アテルイの首塚や七夕伝説、そして王仁(わに)墓に関する椿井文書なども登場する。枚方市役所では、歴史的な内容の記述がある場合は、市史資料室がチェックする習わしになっていたので、筆者も立場上、この冊子について不適格な記述は全て書き換えるよう要望した。すると、編集を担当した指導主事は、『史実でなくてもいいから、子供たちが地元の歴史に関心を持つことのほうが大事』とこの冊子の編集方針を明言した……チェックして、それが無視されて、市史資料室のお墨付きがついたというかたちで世に出ていく」とのことである。

「数百点も存在する偽文書『椿井文書』とは。町おこしに使われる史料は本物か? その数、数百点!『自治体史』にも多数引用」婦人公論.jp(デジタル版)2020年6月27日配信(https://fujinkoron.jp/articles/-/2218)。枚方市に限らず、自治体史に利用された椿井文書もまとめられている。

(18) 『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』は1940年代後半に青森県五所川原市で「発見」された古文書であるが、1975年から1977年にかけて、青森県北津軽郡市浦村『市浦村史 資料編』として刊行された。しかし、その後、「偽書」という評価が定着した。斉藤光政『偽書「東日流外三郡誌」事件(新人物文庫)』(新人物往来社、2009年)、古田武彦=竹田侑子『東日流[内・外]三郡誌〈ついに出現、幻の寛政原本!〉』(メタブレーン、2008年)。藤原明『偽書「東日流外三郡誌」の亡霊─荒吐の呪縛』(河出書房新社、2019年)など。

(19) なお、映画・テレビの撮影舞台となるロケツーリズムも、自治体にとっては重要であるが、歴史に題材をとった映画・テレビで言及される自治体と、ロケを行った自治体とは、同じとは限らない。しかし、重なることもある。例えば、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主役・北条義時の生誕地が、現在の伊豆の国市であるが、同市では、撮影用のオープンセットがつくられるなど、ロケツーリズムを展開した。南島信也「『鎌倉殿』が来た自治体、嵐のような日々 ロケツーリズムの取り組み」朝日新聞デジタル版2022年11月18日11時56分配信(https://www.asahi.com/articles/ASQCK77PGQC8UTPB00J.html)。

(20) 完全に創作であることが明白なフィクション作品の聖地とは違い、事実・史実と創作の区別が曖昧であり、かなり危険を伴うといえよう。

(21) 例えば、倉敷市真備地区は、2018年の西日本豪雨で広範囲に浸水する被害に見舞われたが、少なくとも、近世では集落は高台にあり、出水しても田んぼが浸水するだけだったという。原口晋也「水田つぶして宅地造成…豪雨で大災害の倉敷市真備のナゼ」朝日新聞デジタル版2022年7月7日10時30分配信(https://www.asahi.com/articles/ASQ7673Q7Q76PPZB001.html)。

(22) 例えば、千代田区は「江戸しぐさ」なる行動規範が歴史的に存在したとして、文化芸術振興や道徳教育に利用した。「文化芸術を通じて、ゆたかな千代田区の未来を拓く 千代田区における文化芸術振興について(提言)」(千代田区文化芸術振興施策に関する懇談会、2003年11月)によれば、「文化的・芸術的生活を送るために(改行)区民が自由で生き生きとした文化的・芸術的生活を送る中で、区民自らが自律的に行動し、他者への心配りやマナーを大切にする心を養うことが重要です。(改行)かつての江戸の人々は、こうした生活哲学を行動の基本としており、今日『江戸しぐさ』と呼ばれています。この江戸時代の成熟した生活文化を今に生かし、『現代版江戸しぐさ』として、区民の行動規範としていくことを提案します」とある。千代田区ウェブサイト。トップページ>文化・スポーツ>文化>文化振興にかかる計画・提言>千代田区における文化芸術振興について(提言)(https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/bunka/bunka/kekaku/shinko.html#name6)。千代田区教育委員会『「江戸しぐさ」を題材とした道徳教育資料集(千代田区道徳教育研究協議会研究集録;第3集)』(2007年)。また、文部科学省も、そうした影響を受けて、「江戸しぐさ」を取り入れた道徳教材の全国的流布を認めていた。原田実『江戸しぐさの正体 教育をむしばむ偽りの伝統』(星海社新書、2014年)、同『オカルト化する日本の教育』(ちくま新書、2018年)。

「江戸しぐさ」なるものは、歴史的(江戸時代的)には存在せず、1980年代に創作され、ある民間人の運動によって拡散されたものという(https://ji-sedai.jp/series/edoshigusa/014.html)。NPO法人「日本のこころ・江戸しぐさ」によると、「江戸しぐさ」は登録商標である。同ウェブサイト(http://edoshigusa.org/)。例えば、「千代田区文化芸術プラン(第三次)」(2015年)までは「江戸しぐさ」が記載されていたが、「第四次」(2021年)から削除された。策定過程の第4回千代田区文化芸術プラン(第四次)策定検討会議(2019年12月12日)では、概要以下のような議論があった。

座長:第四次プランでは、江戸しぐさという文言は削除するという結論になっている。

委員:文言を使わないことは了解している。ただ、以前の資料には「江戸しぐさの考え方を残す」と書かれていた。江戸しぐさは歴史的にはなかったものであり、考え方を残すことは問題ではないか。

座長:計画では「思いやり」などの考え方を残していこうという方向性である。第三次プランの検討時に、文化芸術を幅広いものとして捉えたいという考え方があり、生活様式などを含めることとなった。当時、江戸しぐさという言葉が使われ始めており、間違った内容だとは認識されていなかったので、その言葉を用いたという経緯がある。第四次では、考え方は引き継ぐが、江戸しぐさという言葉は用いないという結論に至ったと認識している。

委員:江戸しぐさは商業的な言葉であり、歴史的に間違っていることである。考え方そのものも問題であるため、「江戸しぐさの考え方を残す」と書かれていることが問題だと思った。座長に説明いただいた内容であれば了解である。

千代田区ウェブサイト。トップページ>文化・スポーツ>文化>文化振興にかかる計画・提言>千代田区文化芸術プラン>千代田区文化芸術プラン(第四次)検討会議(https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/bunka/bunka/kekaku/plan-kaigi.html)。

(23) 伊藤達也『検証 岐阜県史問題─なぜ御嵩産廃問題は掲載されなかったのか』(ユニテ、2005年)。なお、反対に『御嵩町史 現代編』には、「序章 町史現代編の概要 第1節 全国が注目した住民による民主主義の実験 町長襲撃事件/住民投票へ」という編集方針の下で、「第1章 廃棄物処分場建設問題と住民投票」として、大々的に記述されている。第2章以降は、自治体史の現代編に見られがちな政策・行政分野別記述であるが、産業振興、都市基盤整備、健康・福祉、教育・文化などを抑えて、環境保全が筆頭に掲載されている。