2024.02.26 政策研究

第47回 固有性(その3):歴史

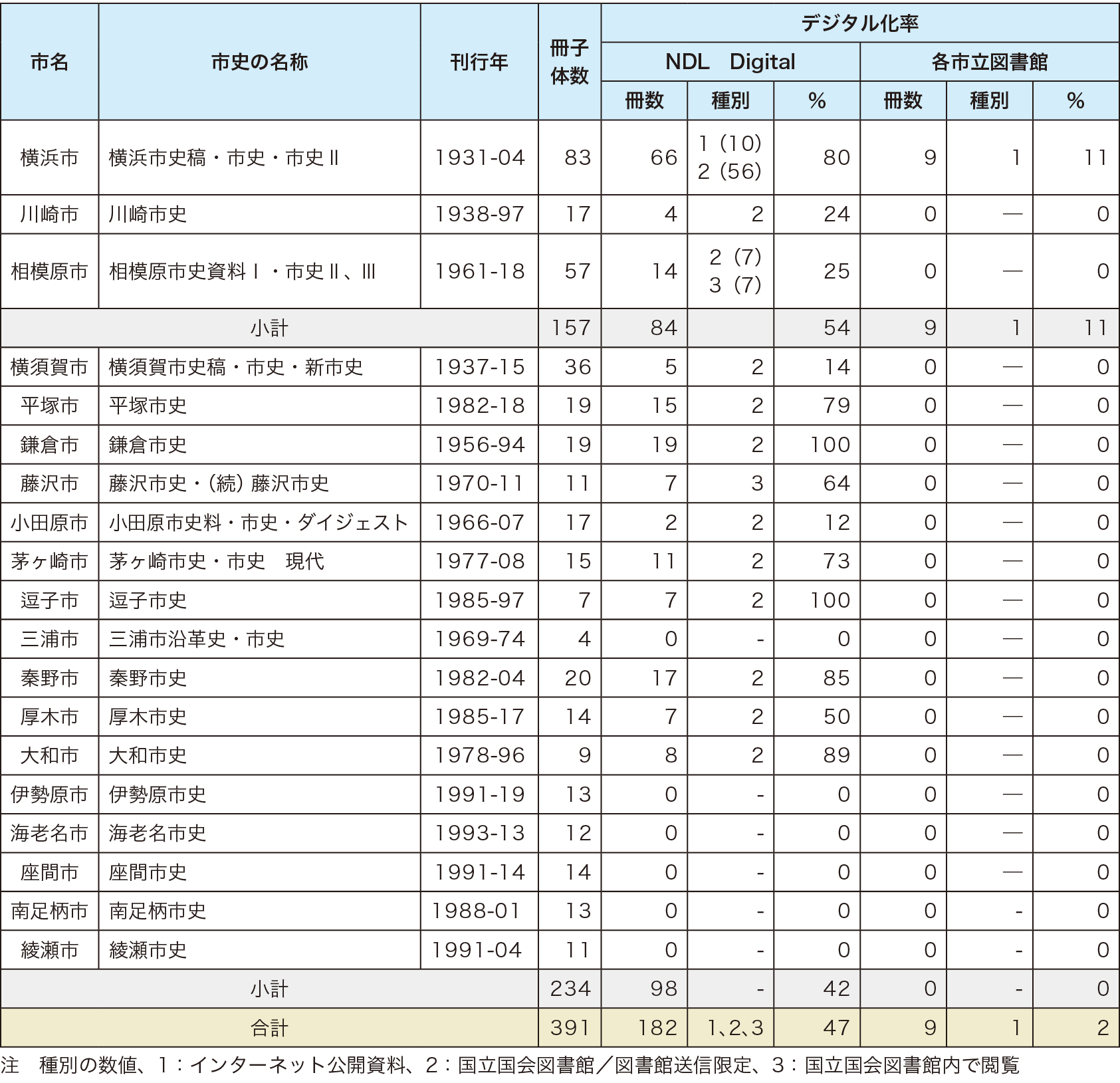

自治体史という行政事業

自治体は、しばしば、行政による公的事業として、自治体史を編さんする(4)。市であれば「市史」、町であれば「町史」、県であれば「県史」となるので、ここでは、国立国会図書館などに倣い「自治体史」として総称しておこう(5)。例えば、神奈川県内の全市の市史の刊行状況は、表のとおりである(6)。

出典:長塚隆「自治体史等の地域資料のデジタル化・オープン化の進展状況─神奈川県全市の事例から」

第25回情報知識学フォーラム予稿、情報知識学会誌Vol. 30 No. 4(2021年)450頁

表 神奈川県全市の市史デジタル化・オープン化

もちろん、自治体史に類する自治体の歴史を、民間在野の歴史家(郷土史家など)や研究者が執筆することも不可能ではない。ただし、こうした在野史をまとめるためには、一定の史料収集・発掘が必要であり、郷土史研究会グループのような、多くの人間による実質的な分業と協業が必要になる。行政が行う自治体史の編さん事業は、地域史の知的フォーラムとなり、ときに、史料収集・発掘のプロジェクトにもなる。また、行政の行う自治体史編さん事業も、実際には行政職員が中心というよりは、様々な歴史家や研究者による作業である。

もっとも、自治体史としての「自治体」とは何であるかは、極めて難解である。それは、自治体をどのようなまとまりであると考えるかによって、変わってくるからである。例えば、地方公共団体としての市を自治体と考えるならば、市史は、市移行(戦前であれば市制施行)のところまでしか遡れない。なぜならば、市となる以前には、市は存在しないからである。

町村合併(新市設置)にせよ、単独市移行(市制施行)にせよ、市という団体は、従前の団体を引き継いだという意味では、従前の団体まで遡れる。しかし、それも、明治時代の市制町村制又は郡区町村編制法の下での団体までは遡れるとしても、それ以前となると、徐々におぼろげな存在になる。確かに、江戸体制において、何らかの人間集団としての村(ムラ)や町(マチ)が存在して、一定の団体であったようではあるし、明治体制の市区町村という団体につながりはあるようではあるが、同一自治体又は従前自治体として、歴史を語るときに一括できるのかは、誠に曖昧だからである。

ともあれ、多くの自治体史では、系図・樹形図又はトーナメント対戦図のように、江戸体制由来の多数の町・村、ないしは、明治体制初期の市区町村から出発し、それら合体(一部分離)して、現在の自治体(市区町村)に至った、と整理されることが普通である。樹形図の場合には時代を下るごとに多数に分岐するが、市町村「系譜」図の場合には、時代を下るごとに少数(最終的には一つ)に集約されるので、トーナメント対戦図のような形状になる。