2024.02.26 政策研究

第7回 民主主義と議会②─熟議、闘技、深まる民主主義、参加民主主義の条件、市民と歩む議会

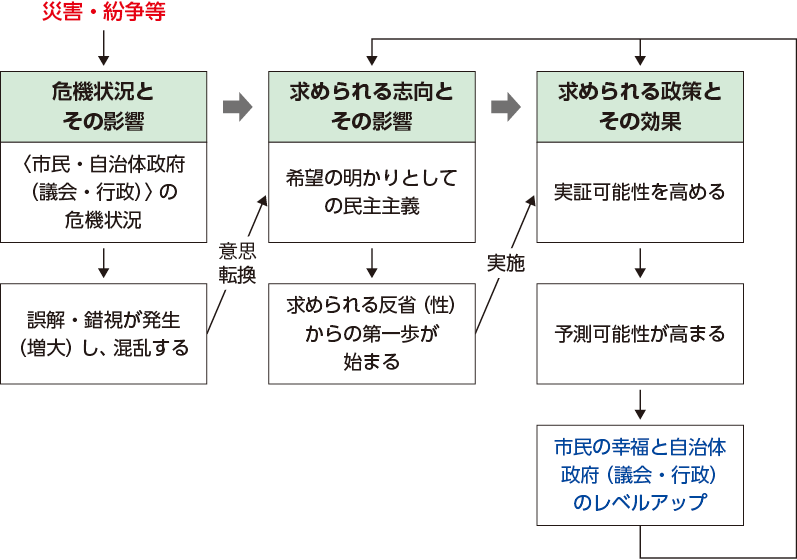

「誤解」「錯視」からの脱出、希望の明かりを目指し「市民と歩む議会」、振り返り(反省)から「一歩前進する議会」……〈市民の幸福〉と〈自治体政府(議会・行政)のレベルアップ〉を目指して

ところで、(財政状況が)新たな状況に陥ったときや、(災害で)急激な変化が生ずるときには、何が適正な政策なのかの判断が難しくなります。そして、ときには判断を誤ってしまうこともあります。

例えば、ふるさと納税についても、もともと自治体間の財源調整については、地方交付税制度により均衡を図るべきであるという意見や、返礼割合が高すぎる(返礼品は不要である)という意見があります。仮に、財政状況が厳しく、ふるさと納税を期待するとしても、自治体政府や国は、このような意見があることにも留意すべきではないでしょうか。災害時には、「被災地にふるさと納税を使って寄附を」という議論もありえますが、ふるさと納税でなくとも寄附はできますし、災害が一段落し復興段階に入ってから、被災地の地元産業従事者のために地元の物品を購入したり、被災地が観光地であれば観光で訪れることが望ましいのではないでしょうか。私たちは、何が望ましいのかを適正に判断するためにも、「誤解」を極力減らさなければなりません。

また、視覚性の誤認である「錯視(さくし)」ということがありますが、ややもすると市民も政府(議会・行政)も「錯視」に陥る可能性があります。視覚性の誤認である「錯視」は、例えば「子どもと若者と高齢者はそれぞれの視覚環境で暮らしており、人により見え方が異なる」というような意味で用いますが、社会が大きく急激に変容する社会においては、市民や政府(議会・行政)ないし様々なリーダーも「錯視」に陥る可能性が高まってしまいます。なぜなら、大きく急激に変容する社会は、安定した社会に比べて、確かな視座を置くことが難しいからです。それは言葉を変えていえば、今を生きる当事者にとって、未知の社会に突入する難しさを表しています。

しかし、それでもなお私たち市民は、「誤解」「錯視」からの脱出を試み、希望の轍(わだち)が夢を目指した轍である以上、たとえ轍が困難な道にあろうとも未完の夢跡とならないように、「希望の明かり」である民主主義を燃やし続けたいと思うに違いありません。そのとき、議会は市民とともに歩むことが求められます。その実現には、前述したように議会は自ら反省する気持ちが大切です。

私たちの社会は長い歴史を歩んできました。人間にとって望ましい事象もあったでしょう。また、人間にとって望ましくない事象もあったはずです。このことは、個々人にとっても政府(議会・政府)にとっても同じです。私たちには、振り返り(反省)からの一歩前進が必要とされています。もちろん起きる事象には、実証可能なものと実証不可能なものがありますが、まずは実証できることから始めることが、予測可能性を高めるという意味からもよいのではないでしょうか(図7参照)。

図7 「市民の幸福」と「自治体政府(議会・行政)のレベルアップ」に至る過程