2024.02.26 政策研究

第7回 民主主義と議会②─熟議、闘技、深まる民主主義、参加民主主義の条件、市民と歩む議会

「闘技民主主義」

山本によれば、和解や合意よりも対立や不和を重視し、それを民主主義の活力とみなす立場を一般に「闘技民主主義」と呼びます(山本 2021:154)。そして、闘技モデルの最大の貢献の一つは、社会における敵対性と多元主義、そして偶然性(偶発性)が民主主義においては不可欠であると明示した点にあるといいます(山本 2021:168)。危機は容易に人をまとめ上げ、社会には異論を許さないような空気がまん延してしまいます。少数者は沈黙を強いられ、しかもその抑圧はしばしば民主主義の下に行われるといいます。そのようなとき闘技的な主体は、社会の危うい合意に警鐘を鳴らす「空気の読めない」存在として振る舞うだろうとし、その態度は他者に不寛容な社会へと滑り落ちるのを防止するストッパーとして機能します。その意味で闘技モデルは、このような主体に居場所をつくることで、まさに民主主義が壊れゆくときにこそ、その真価を発揮するのであると述べています(山本 2021:169)。

ところで、いつの頃からか「空気が読めない」「空気の読めない」という言葉が「KY」という隠語で示されるようになりました。この言葉は、次第にあるいはテレビ・ラジオ等の番組を通して広がりを見せたことが思い出されます。この場合、「空気が読める人」は、多数あるいは多数派であり、ときに「空気が読めない人」を蔑(さげす)み、人として許されない行為をしていることがあります。他方で「空気が読めない人」は、社会の中で差別・格差等による抑圧を受けていることが少なくなく、かつ一人ないし少数あるいは少数派であるといえるでしょう。このことを踏まえれば、和解や合意よりも対立や不和を重視し、それを民主主義の活力とみなす闘技民主主義の立場も、少なくとも一定程度は理解できるのではないでしょうか。民主主義社会を目指す誰にとっても。

深まる民主主義(デモクラシー)の考え、「認識的デモクラシー」「ステークホルダー・デモクラシー」「ケアの倫理」等

ここまで、熟議民主主義と闘技民主主義について考えてきましたが、熟議民主主義も闘技民主主義もともに完全なものではなく、むしろ両者が互いの持ち味を発揮することが望ましいし、必要であると考えます。その意味では、熟議民主主義と闘技民主主義は、現実の社会において揺れ動くことが求められているといえます。すなわち、熟議民主主義と闘技民主主義は完結したものではなく、これら二つの民主主義が相まって、さらに様々な民主主義とともに望ましい(=適正な)民主主義を形成することになるのではないでしょうか。

今日では、熟議民主主義と闘技民主主義以外にも、様々な民主主義(デモクラシー)の議論が行われています。例えば、公正さではなく決定の「正しさ」を重んじる「認識的デモクラシー」(山本 2021:219)、領域的な代表性よりも利害関係者的な代表性を重視する「ステークホルダー・デモクラシー」(山本 2021:223)があります。

さらに、ケアの責任が不平等な仕方で一部の人々(女性や外国人労働者など)に集中する状況の下では、真に民主的な平等は実現されないということから、ケアを公的な概念として再構築し、現在の民主主義をケアの責任を中心に捉え直すことが、現代民主主義の新しい課題として提示されています(山本 2021:227)。ケアとは、一般には他者への配慮や気遣いから、自分ではニーズを満たせない人への看護や介護、そして育児などを含む幅広い概念であり、他者に関心を持ち、相互に依存した関係を前提にした人間関係を求めています。これは、新自由主義が押しつけてきた個人主義的、自助的なあり方を根底から批判するものです(山本 2021:224)。リベラリズムが想定する自律した主体像は、自由権を守る思想としての効用はありますが、山本がいうように、ケアを必要とする「依存する存在」を排除してきました。リベラルな自己は、公的な領域において他者に依存することなく自由に振る舞い、社会を一から構成する個人主義的かつ契約論的な主体として構想されがちです。ケアの倫理はこうした“常識”を問いに付すことになります(山本 2021:225)。

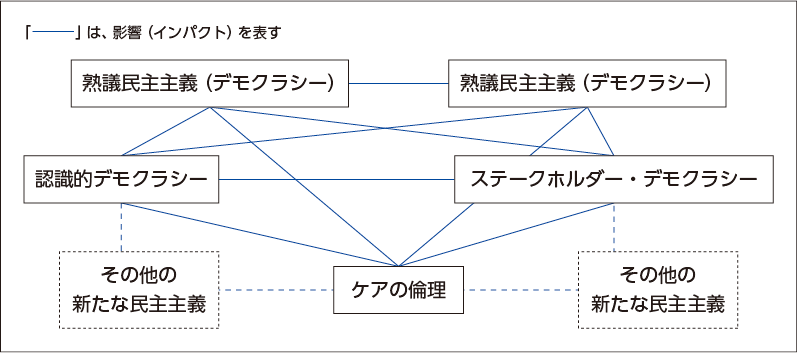

このような民主主義(デモクラシー)の考えの広がりは、これまで取り上げた熟議民主主義と闘技民主主義の考え(や、リベラリズムや保守主義など政治のあり方)に深みを与えることになります。もちろん、本節で取り上げた様々な民主主義も相互に影響(インパクト)を与えることがあるでしょう。図5は、このことを表したものです。

図5 熟議民主主義と、闘技民主主義と、新たなデモクラシー(民主主義)の関係

本節では、認識的デモクラシー、ステークホルダー・デモクラシー、ケアの倫理を取り上げてみました。これらは、「民主主義の多様性」と「民主主義の概念のゆらぎ」をもたらすでしょう。地球規模で見れば、豊かな社会(先進国・おおむね先発国)の民主主義、貧しい社会(後進国・おおむね後発国が少なくない)の民主主義という議論があるかもしれません。貧困や地球温暖化(沸騰化)という課題がある社会では、豊かな社会を目指してはいけないという思想から生まれる民主主義もありえます。

ただし、これらのデモクラシーについても万能ではなく様々な問題があります。熟議民主主義や闘技民主主義を含めて、どのような民主主義がいいのかという議論(話し合い)がさらに求められます。