2024.02.26 政策研究

第7回 民主主義と議会②─熟議、闘技、深まる民主主義、参加民主主義の条件、市民と歩む議会

求められる「フォーマルな熟議」と「インフォーマルな熟議」の連携

ここでは、「フォーマルな熟議」と「インフォーマルな熟議」について考えたいと思います。山本によれば、ハーバーマス(ドイツの哲学者・社会哲学者・政治哲学者)は熟議について「フォーマルな熟議」と「インフォーマルな熟議」があることを紹介しています。

「フォーマルな熟議」とは、議会や裁判所のように、何らかの決定が必要であるために時間的な制約があり、一般的には熟議の後で多数決原理に基づいて決定がなされる熟議のことです。「インフォーマルな熟議」とは、このような決定への責任を必ずしも伴わない、市民社会や公共圏で行われるものであり、具体的には政治結社・市民団体・メディアでの討論などがそれに該当します。そして、ここ(=インフォーマルな熟議)では決定の圧力も時間の制約もないため、自由で自発的なコミュニケーションによって公論の形成に寄与することが期待されるとしています(山本 2021:147-148)。

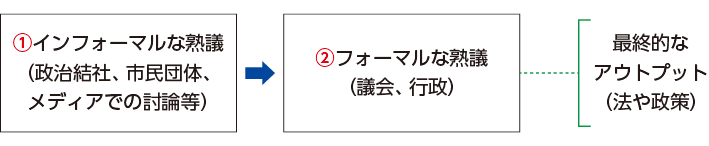

ハーバーマスの構想は、このような二つのタイプの熟議を連関させ、有機的な仕方で結びつけるというものです。つまり、インフォーマルな熟議の結果がフォーマルな意思決定の場にインプットされ、それが最終的なアウトプット(法や政策)に反映されるとき、政治システムは正統性を調達することができ、民主社会はいっそう安定するだろうという考えです(山本 2021:148)。

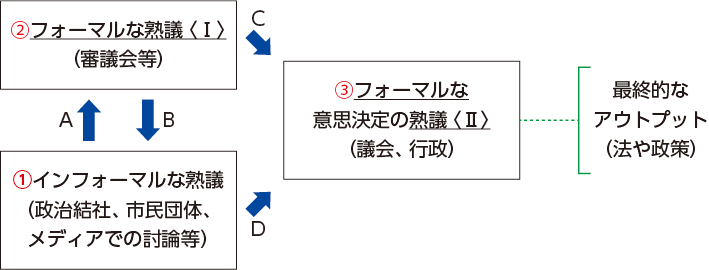

筆者は、ハーバーマスの熟議構想を熟議の現実面を考慮して、再考しました。すなわち、ハーバーマスは、図3のように「①インフォーマルな熟議→②フォーマルな熟議」という2段階の熟議による熟議構想を考えましたが、筆者は図4のように、フォーマルな熟議を「フォーマルな熟議〈Ⅰ〉」と「フォーマルな意思決定の熟議〈Ⅱ〉」の二つに分け、①インフォーマルな熟議と②フォーマルな熟議〈Ⅰ〉の間では①も②もともに先行しうること[あるいは繰り返し行いうること](AあるいはB)、そして①インフォーマルな熟議や②フォーマルな熟議〈Ⅰ〉からともに③フォーマルな意思決定の熟議〈Ⅱ〉につながりうること(CあるいはD)という熟議構想を考えました。現実の社会を表すためには、その方が適切ではないかと思うからです(なお、熟議民主主義を社会に実装させる方法として、「ミニ・パブリックス」にも注目が集まっていますが、ミニ・パブリックスについては本連載の別稿で考えることにします)。

ただし、熟議に参加したいと思う個々人にも、時間・立場・金銭・能力等の有無から、現実には参加できる人・参加できない人がいることを忘れてはなりません。すなわち、熟議民主主義(熟議)も万能ではないのです。

図3 ハーバーマスの熟議構想(「インフォーマルな熟議」「フォーマルな熟議」から構成される政治システムの正統性)

図4 筆者(=田中富雄)の熟議構想(「インフォーマルな熟議」「フォーマルな熟議〈Ⅰ〉」「フォーマルな意思決定の熟議〈Ⅱ〉」から構成される政治システムの正統性)