2024.02.26 政策研究

第7回 民主主義と議会②─熟議、闘技、深まる民主主義、参加民主主義の条件、市民と歩む議会

熟議民主主義(熟議)と手続的正統性

ところで、山本圭は、熟議民主主義の特性の一つは、それが民主主義の手続主義的な理解に基づいている点であるとし、熟議民主主義は、公開の討議の中で、多様な意見から公正な意思決定を行うための手続を重視し、そうした手続を経て得られた結論に正統性があると考え、これを「手続的正統性」と呼んでいます(山本 2021:143)。すなわち、このような結論は、正統性があるということです。裏を返せば、公開の討論がなく、多様な意見から公正な意思決定を行うための手続を軽視する過程から生まれた結論には、手続的正統性がないということになります。

そして手続的正統性で重要なのは、山本がいうように、話し合いが合理性や不偏不党性などの諸価値にのっとり行われるということです。つまり、相手を否定する攻撃的な態度や、「絶対に説得されないぞ」といった姿勢では、望ましい話し合いはとうてい不可能であるということです(山本 2021:143)。だからこそ、熟議(話し合い)には、一定の時間をかけること、(利害関係者の一部など)特定の人々を恣意的な仕方で排除することがあってはならないこと、そしてファシリテートできる人の存在が必要となるのです。

もちろん、山本がいうように、熟議の参加者は平等であり、誰もが意見を述べ、議論を開始し、疑問を呈する機会を等しく持つことが必要です。ここには忖度(そんたく)や諂(へつら)いに居場所は与えられていません。また、参加者の誰もが、提案されている議題に関して異議申立てができなければなりません。もし熟議のアジェンダが、特定のマイノリティに対して配慮を欠いたものであったり、抑制を追認するようなものであれば、それを見直すことも必要でしょう。さらに、熟議が行われるための手続やルールを再検討する権利が、誰もに認められていなければなりません。例えば、参加者のジェンダーバランスに配慮するなど、運用ルールを見直す機会があることがますます重要になります(山本 2021:144-145)。

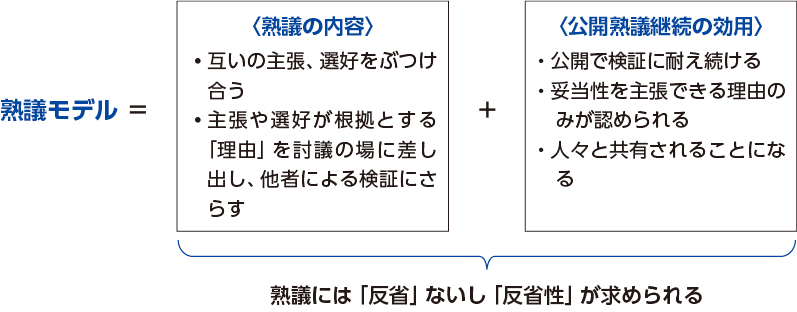

熟議モデルは、話し合いの「過程」を重視します。熟議の中で人々は、単に互いの主張をぶつけ合うだけではなく、むしろ主張や選好が根拠とする「理由」を討議の場に差し出し、他者による検証にさらします。公開の下での検証に耐え、なおも妥当性を主張できる理由のみが認められ、人々と共有されることになります(山本 2021:146)(図2参照)。

図2 熟議モデル(〈熟議の内容〉と〈公開熟議継続の効用〉)に求められる反省(性)

このように、議会での討議(話し合い)は一見、熟議そのものであるといえます。特に、熟議に熱心な議員には、そう思いがちなところがあるかもしれません。しかし山本は、熟議では、自分の考え方や思い込みを反省し、吟味し、見直していくことが肝なのであり〈A〉、それが最終的にコンセンサスを形成するかどうかは、実は二次的な問題なのである〈B〉(下線と〈A〉〈B〉の表記は筆者による)としています(山本 2021:146-147)。

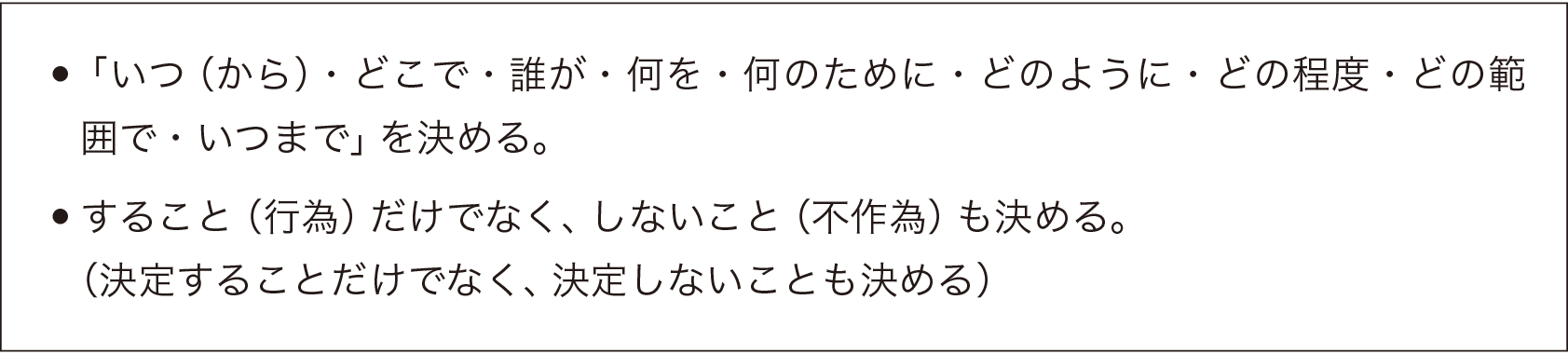

山本のいう前段(Aの部分)については議会に当てはまりますが、後段(Bの部分)については当てはまらないのではないでしょうか。なぜなら、議会には、常に決定することが求め続けられるからです(表参照)。例えば、議決する場合(原案可決・修正案可決・原案否決・修正案否決)でも、議決しない場合(審議未了・執行部に議案を取り下げさせる)でも、議会(議員)として顕在的ないし潜在的な決定をしなければなりません。熟議は議会(議員)にとって必要なものですが、議会には決定しなければならないという制約(限界)があることを忘れてはならないのです。

表 常に決定することが求め続けられる議会の討議(話し合い)

また、ここでいう「反省」(前段のAの部分)については、田村哲樹も熟議民主主義の核心を「反省性」に求めるならば、「理性か情念か」という問題は相対化されるとしています。すなわち、「理性か情念か」という問題の新たな問いは、「理性であれ、情念であれ、いかに反省性の実現に貢献し得るか?」というものになろう(田村 2017:229-230)という認識を示しています。

これらのことを踏まえれば、熟議には「反省」ないし「反省性」が必要であり、「反省」ないし「反省性」のない議論は、熟議とはいえません。議会が熟議をしているといえるためには、先述したどのような決定においても、政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)全般における「反省」ないし「反省性」を踏まえていることが求められます。