2024.02.26 まちづくり・地域づくり

第3回 ひたちなか市長講演「シビックプライドを高め、選ばれるまちへ!」概要

市におけるシビックプライドの意義

シビックプライドを語るに当たって、ひたちなか市が大事にしている理念及び計画があります。

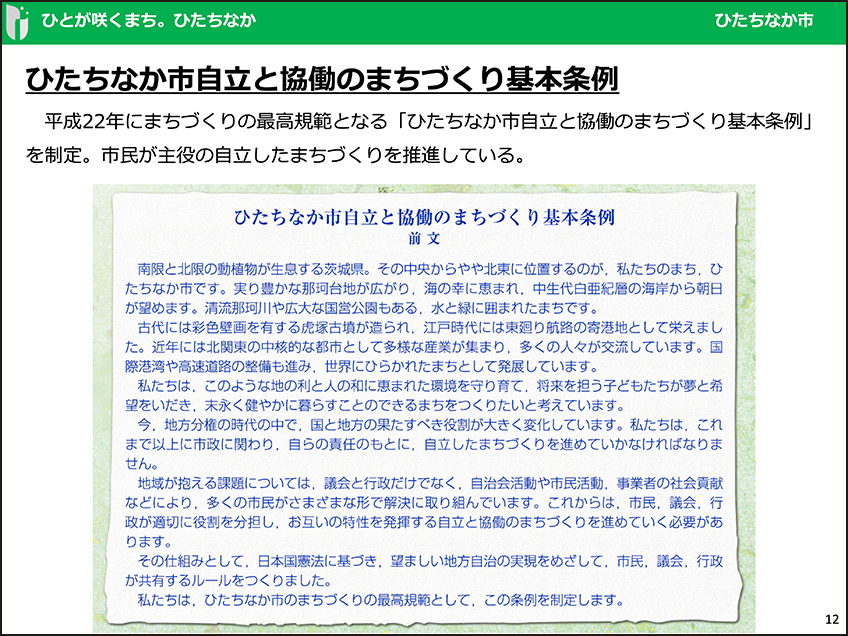

一つが、2010年につくられた「ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例」です(図5)。

図5

これは、ひたちなか市民の団体、サークルなど、様々な方に参加していただき、議会、行政、市民それぞれのこのまちに対する適切な役割について研究し、ワークショップを行った上でつくり上げた条例です。

それまでも、ひたちなか市は市民活動が活発なまちではありましたが、それをしっかりと条例で位置付けていこうということでした。さらに、この条例は、「私たちは、ひたちなか市のまちづくりの最高規範として、この条例を制定します」と位置付けられています。この条例を制定したときは、私の前の市長でしたが、私もこの理念を受け継ぎながら、まちづくりをしています。シビックプライドを語る上で、この自立と協働のまちづくり基本条例がベースになっているのです。

もう一つは、総合計画です。ひたちなか市は10年で一つの総合計画を持っていますが、10年はちょっと長いので、前期5年、後期5年でつくっています。ちょうど今は第3次総合計画の後期基本計画を進めているところです。この計画が最上位計画になっています。これまでは、「災害に強いまち」、「にぎわいあふれるまち」、「末永く健やかに暮らせるまち」など、いわゆる分野ごとに縦の柱を立て、世界と触れ合う自立協働都市をつくっていこうという形でしたが、後期基本計画では、横串で刺していく重要テーマを設定しました。

地方都市はどこでもそうだと思うのですが、人口が減少していく中で、なるべくその速度を抑えたい、減り幅を抑えたいという思いから、まず人口15万人程度を維持できるようなまちをつくっていくことを重点テーマとしました。そのためには、子育て世代に選ばれるまちづくりをする必要があります。F1層という20歳から34歳ぐらいの女性に選んでもらえるまちをつくっていこうと計画しました。

それから、Uターン、Iターン、Jターン先として選んでもらえるまちづくり、そしてシビックプライドを高めるまちづくり、この四つをそれぞれの柱に横串で刺していきながら、重点施策として取り組んでいくことを決定しました。ここで、「シビックプライド」という言葉がひたちなか市の計画に初めて出てきたわけです。

この「シビックプライド」を、どういうロジックによって育て、調整していくかということですが、簡単にいうと、まず知ってもらうということです。自分のまちを知ってもらう。市外で関わってもらっている人たちにも、ひたちなか市にはどんな人がいて、どんなことがあるのかをよく知ってもらう。そして、知ったことのうち、興味や関心のあることに何かしら関わってもらう。そのような機会をつくります。深く関わると、やはり人に話したくなるでしょうから、それを発信していただく。そうすると、また様々な情報が入ってきて、新たな情報を知る、関わる、発信することになります。この好循環を生み出しながら、それぞれの経験の総合的な輪を大きくしていくことが、「シビックプライド」につながっていくのではないか。このような仮説の下で、様々な事業を展開しています。