2024.01.25 まちづくり・地域づくり

第1回 シビックプライド(Civic Pride)とは何か

活動人口につながるシビックプライド

シビックプライドの利点は多くあります。その中で筆者は、シビックプライドの醸成は「活動人口」につながると捉えています。活動人口とは「地域に対する誇りや自負心を持ち、地域づくりに活動する者」と定義しています。活動人口を獲得・創出していくためには、シビックプライドが有効と考えています。

現在進められている地方創生の目標値を確認します。第1期地方創生を確認すると、2060年の将来推計人口は約8,674万人となります。国は地方創生を進めることで、約1億194万人まで人口を回復させることを狙っています。すなわち、推計人口よりも約1,400万人のかさ上げが必要となります。地方創生は、人口の減少速度を遅くすることに主眼があります。

確かに「人口減少の速度を遅くする」という政策(地方創生)は重要でしょう。しかし、筆者が取り組んできた条件不利地における地域づくりを考えると、当地域において「人口減少の速度を遅くする」ことは至難の業です。むしろ条件不利地は「減った人口の中で、どのように元気な地域を創造するか」を模索する方が妥当な選択と考えます。ここで登場する一つのキーワードが「活動人口」です。

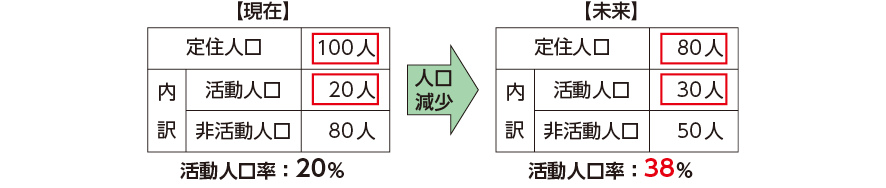

簡単なシミュレーションをしてみます。図2を見てください。現在と未来があります。定住人口が100人から80人に減ってきます。一方で、活動人口が20人から30人に増えれば、地域における活動人口率が上昇します。これは、人口が減っても元気で、価値ある地域になることを意味します。

図2 活動人口の利点

このような地域は魅力が増しますから、地域外から新しい人口を呼び込む可能性が高まるでしょう。人口が減少しても、価値ある元気な地域を創造していくためには、「活動人口」にも注目していく必要があるでしょう。

活動人口を獲得・創出するためには、共有・共感・共創が特にポイントであると考えます。まずは自治体と住民等の「共有」からスタートすべきです。例えば、情報の「共有」、時間や空間の「共有」、仲間の「共有」です。ちなみに、時間、空間、仲間を「3間」と称することがあります。

そして共有が進むと、自然発生的に「共感」につながります。共感の積み重ねが「共創」へ変化していきます。共創が活動人口の一つの形態です。ちなみに、近年は自治体の間に「共創」という概念が流行しています。ある意味、「共創の競争が始まっている」ともいえます。多くの自治体が共有もせず、共感もなく、一足飛びに共創に取り組んでいます。これは「名ばかり共創」であり、真の共創が実現されるとは思えません(当然、活動人口も生まれません)。

地域づくり(まちづくり)には、共有、共感、共創に加え、共助と共生の概念も必要です。筆者は「五つの共」と捉えています。

筆者は、活動人口を獲得・創出するためには、シビックプライドが有効と考えています。そのためシビックプライドに注目し、自治体の現場に入り、社会実験をしてきました。

なお、活動人口に関しては、議員NAVIの連載「新しいまちづくりの形」に詳述していますので、そちらをご確認ください。

* * *

次回は、シンポジウムにおける本村賢太郎・相模原市長の講演概要を紹介します。第3回は、大谷明・ひたちなか市長の講演概要です。両市長の講演概要により、シビックプライドの実践や利点などが理解できると思います。ご期待ください。