2024.01.25 まちづくり・地域づくり

第1回 シビックプライド(Civic Pride)とは何か

「シビックプライド」とは何か

既に指摘していますが、シビックプライドとは「都市に対する市民の誇り」という概念で使われることが多くなっています。

「シビック(市民の/都市の)」には、権利と義務を持って活動する主体としての市民性という含意があるそうです。つまりシビックプライドとは、自分自身が関わって地域を良くしていこうとする、当事者意識に基づく自負心を指すといわれています(伊藤香織=紫牟田伸子監修、シビックプライド研究会編、読売広告社都市生活研究局企画制作『シビックプライド─都市のコミュニケーションをデザインする』宣伝会議、2008年)。

郷土愛とシビックプライドの違いを指摘します。郷土愛は「住民が自ら育った地域に対して抱く愛着や心情」です。すなわち、郷土愛は「自ら育った地域」ということが欠かせません。一方で、シビックプライドは「自ら育った地域」は関係ありません。

筆者は相模原市で育ちました。筆者が相模原市に抱く愛着は「郷土愛」となります。一方で、筆者は北上市や日光市、東大和市、西条市に対しても愛着を持っています。この感情は「シビックプライド」といえます。シビックプライドは、一自治体(一地域)に限定されるものではありません。無限に広がっていくことが可能です。

筆者は「シビック(Civic)」という言葉に注目しています。英英辞典で「Civic」を調べると「officially connected with a town or city」や「connected with the people who live in a town or city」などと記されています。辞典に記されている説明文にほぼ共通しているのが、「connected」です。connectedとは「関係性のある」、「つながり」、「連続している」という意味があります。

住民同士のつながりや、住民と企業のつながりもあるでしょう。もちろん自治体と住民のつながりもあります。私見になりますが、つながり醸成(関係性構築)がシビックプライドの基底にあると考えています。つながり醸成(関係性構築)が良い思い出となり、愛着や誇りを生じさせる一要因と捉えています。

日本における「シビックプライド」の経緯

日本において、シビックプライドはどのような経緯をたどってきたのでしょうか。

ちなみに、シビックプライドという言葉は、イギリスの産業革命後に栄えた都市において、既に使われていたそうです。当時は20~30年の間に人口が2倍に達する急激な成長が起きていました。多くの都市が勃興する中で、都市間競争が激しくなり、市民自らのアイデンティティとして、シビックプライドという概念が大事にされるようになったといわれています(伊藤=紫牟田監修、シビックプライド研究会編、読売広告社都市生活研究局企画制作・前掲書)。このように、「シビックプライド」という言葉は、古くから使われていたようです。

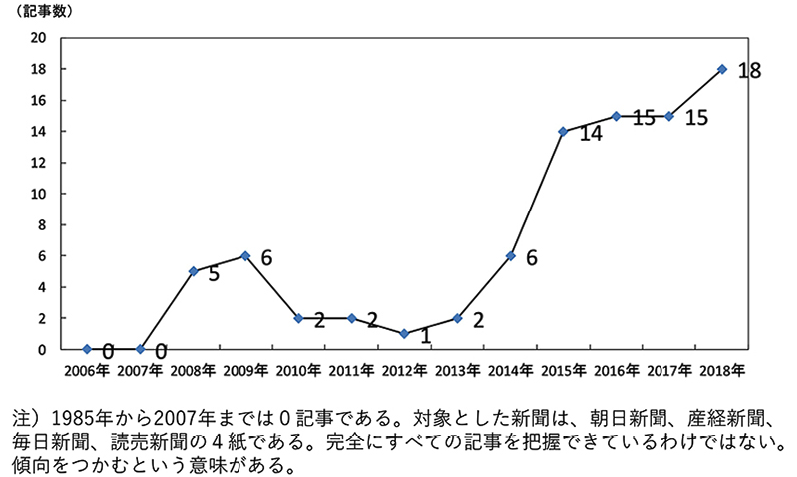

ここでは、日本におけるシビックプライドの経緯を紹介します。図1は、1年間において、朝日、産経、毎日、読売の各新聞に「シビックプライド」という言葉(記事)が登場した推移です。図1から理解できるとおり、2008年から使われ始めています。日本においては、歴史の浅い概念といえそうです。

図1 主要4紙における1年間に「シビックプライド」の記事が登場した回数

今日、自治体は「シビックプライド」という言葉をよく使うようになっています。しかし、新聞記事が少ないことから、一般的には、市民に理解されない言葉という可能性がありそうです。ただし、過去と比較すると、近年はシビックプライドの記事が多くなりつつあります。

なお、情報提供の意味で言及すると、あまり浸透しませんでしたが、「地域プライド」という概念もあります。地域プライドは、2005年に調査を実施し、国土交通省と文部科学省、文化庁が共同でまとめた「地域プライド創発による地域づくりのあり方に関する調査【調査報告書】」に記されています。同報告書では、地域プライドを「数ある地域の歴史的事象の中で、地域の人々によって受け継ぎ、守り育てられてきた『地域固有の精神文化』」と定義しています。

また、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社は、「市民のプライド」という言葉を使用しています。市民のプライドとは、「自分が暮らしているまちに対して感じている愛着や誇り、お勧め度合い、イメージなど」を意味します。市民のプライドもシビックプライドに近い概念と思われます。