2024.01.25 政策研究

第6回 民主主義と議会①─民主主義の目的、習熟、限界、現実

民主主義に習熟するために

ところで、民主主義がうまく機能を発揮するためには、プラグマティズムとしての「小さな実験」が求められます。

このことについて宇野は、アレクシ・ド・トクヴィルが、人と人が結びつくのは技術だといっていることを紹介しています。そして、日常生活において人が他者と結びつき、他者とともに何事かを実現するためには練習が必要であり、日々の目的で組織をつくることに習熟してようやく、政治的な主張を行うための組織をつくったり、社会運動に参加したりすることも可能になるといっています(宇野 2022:139)。また、まずは自分の属するコミュニティでやってみる。小さな実験を積み重ねることが大切であるとしています(宇野 2022:140)。さらに、民主主義も、完璧に準備してから行動するのでは時間がかかってしまうので、とりあえずやってみて、結果を見て修正すべき点を修正するというプラグマティズムは有効なやり方だと述べています(宇野 2022:142)。

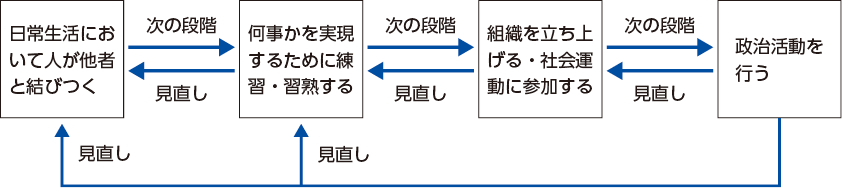

これらのことは、図1のようにプラグマティズムとしての「小さな実験」フローとして表すことができます。「小さな実験」は、いくつかの「次の段階」と、いくつかの「見直し」から成り立っています。

図1 プラグマティズムとしての「小さな実験」フロー

「公正としての正義」を確保するための「無知のヴェール」

さて、社会にある対立や矛盾を少しでも減少させ、人々を幸せな状態に近づけるという民主主義の目的を実現するためには、私たちはどのような考えを持っているべきなのでしょうか。その一つの考えは、「公正としての正義」ということです。齋藤純一・田中将人によれば、「公正としての正義」は、契約当事者(=一人ひとりの国民や市民)〔( )内は筆者補〕が、互いの間に一切の優劣がない平等なベースラインに立つ場合に、この公正さは担保されるといいます。(齋藤=田中 2021:59)。

そして、この公正さを確保するために用いられるのが、ジョン・ロールズの考えた「無知のヴェール」です。齋藤・田中によれば、原初状態の当事者(=争い、混乱状態の市民)〔( )内は筆者補〕は、このヴェールによって、自他を区別する一切の情報(例えば才能・体力・人種・ジェンダー・富など)から遮られ、同一の合理的な推論に基づいて正義の構想を比較検討することになります。自己を優先するバイアスが働かないのであるから、この合理的な推論は不偏的な推論でもあるといえます(齋藤=田中 2021:59-60)。すなわち、「無知のヴェール」ということを考えて「公正としての正義」が実現するのです。

ところで、齋藤・田中によれば、(公正としての)正義が比較検討される際のもう一つの重要な想定は、「コミットメントの負荷」であるといいます。これは、市民を代表する立場にある当事者(政治家)〔( )内は筆者補〕は、自分たちが遵守できない、あるいは仮に遵守できるとしても極めて大きな負荷がかかりそうな合意を取り決めようとはしない、ということ(想定)です(齋藤=田中 2021:60)。

現実の社会においては、「無知のヴェール」と「コミットメントの負荷」がせめぎ合っています。「無知のヴェール」が「コミットメントの負荷」を押し出すことができるのか。それとも、「コミットメントの負荷」が「無知のヴェール」を押し返してしまうのか。そこには、政治家(議員・首長)の力量とともに、政治家(議員・首長)を選ぶ市民の力量が求められてきます。

市民は既存の政治家が適正な政治・政策・制度を行わなければ、市民の中から新しい政治家を候補者として抽出し、当選させることになるでしょう。このような動きは、今に始まったものではなく従来からありましたが、今後は数が増え、その傾向が大きくなるかもしれません。