2024.01.25 政策研究

第6回 民主主義と議会①─民主主義の目的、習熟、限界、現実

誤った情報に基づいて、重大な意思決定をしないために

誤った情報に基づいて、重大な意思決定をしないためには、自分の力で物事を考えることを続ける必要があります。そして、自分の力で物事を考えるためには、物事に当事者性を持っていることが大切です。当事者性は、関心を持ち続けることに役立ちます。その意味では、民主主義(政治)への当事者性は、民主主義に関心を持ち続けることに役立ち、ひいては民主主義を進化させる可能性があります。さて、民主主義を進化させる可能性があるものには、当事者性のほかにどのようなものがあるでしょうか。

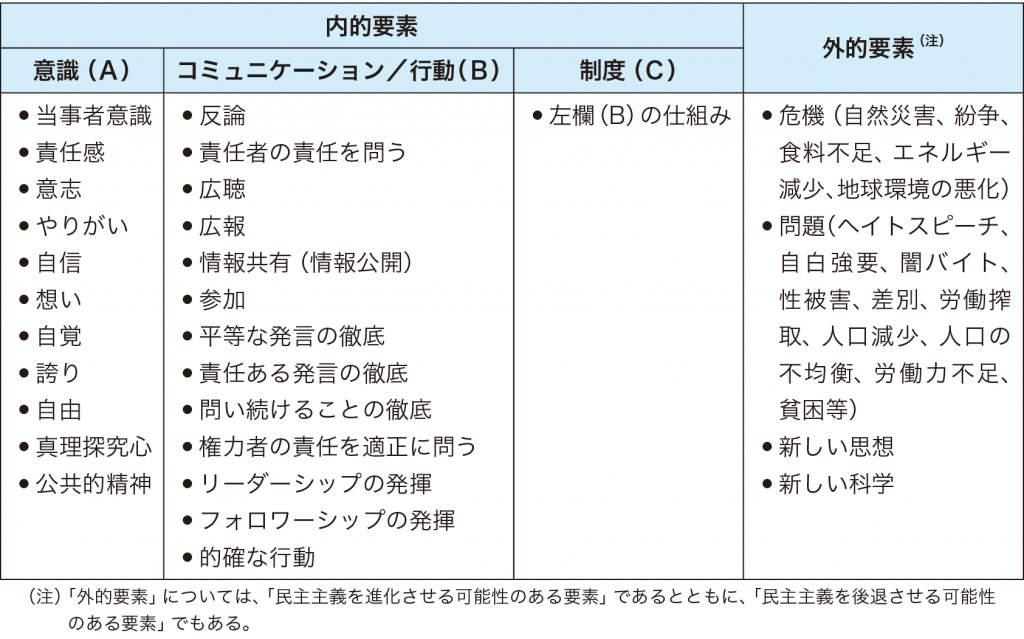

それを整理したものが、表3です。この内容は、大別すると、内的要素と外的要素に分かれ、さらに内的要素は、意識・コミュニケーション/行動・制度に分けられます。ただし、意識・コミュニケーション/行動・制度といった区分は、便宜的なものであり、現実にはつながりながら「民主主義を進化させる可能性のある要素」を構成していると考えることができます。

表3 民主主義を進化させる可能性のある要素(例)

民主主義と市民の気持ち

ところで、宇野がいうように、社会に対して不満や反発を持つ人にとっては、代議制民主主義が自分たちを代表しているとは感じられません(宇野 2022:106)。また、普通の人々が、社会の一員だと思えるようになるためには、日常的にもっと政治に参加することが大切です(宇野 2022:106)。このことは、何を意味しているのでしょうか。代議制民主主義が自分たちを代表していると感じられなければ、やがて代議制民主主義への関心は低くなるでしょう。そして、関心の下がった人は社会の一員だと思えなくなるということです。このことは、市民の気持ちが民主主義に悪影響を及ぼしていることを表しています。逆にいえば、代議制民主主義が自分たちを代表していると感じられれば、代議制民主主義への関心も高まり、関心の高まった人は社会の一員だと思えるようになることでしょう。このことは、市民の気持ちが民主主義に好影響を及ぼしていることを表しています。

また、政治参加は、政治権力の担い手を「誰にするか」「どの党(会派)にするか」ということに参加することでもあります。このことは、「どんな政策を選ぶか」ということにもつながっています。政治参加の帰結は二つに分かれます。前段において述べたように、適正な参加であれば、これらの政治参加は社会に良い効果をもたらします。他方、適正でない参加であれば、これらの政治参加は社会に逆効果(=不安定要素)をもたらすこととなります。

では、現在の政治参加の状況はどうでしょうか。2019年に公表した言論NPOの世論調査「日本の政治・民主主義に関する世論調査」(2019年11月13日公表)によれば、日本の代表制民主主義を「信頼している」と答えた割合はわずか2~3割でした(宇野 2022:6、7)。けれども、民主主義は、これまでの歴史を踏まえ練り上げたものであり、繰り返しますが改善・工夫の必要があるものの、現段階においては民主主義を超えた政治制度はなく、民主主義は大切にしなければなりません。