2024.01.25 政策研究

第6回 民主主義と議会①─民主主義の目的、習熟、限界、現実

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

本稿では、「民主主義と議会①─民主主義の目的、習熟、限界、現実」と、これらに関する事項等について再考します。そして、その上で政策過程において、これらの言葉を発するときの「自治体議員の発言に期待される含意と政策」について考えたいと思います。

なお、「民主主義と議会②~⑤」「直接的民主制と間接民主制の比較」「間接民主制としての議会」「ミニパブリックスと議会」については、次回以降において取り扱う予定です。

民主主義とその目的

宇野重規は、民主主義とは何かと問われたら、「自分の問題を自分たちで解決しようとすることと答えます。普通の人々が力をもち、その声が政治に反映されること、あるいはそのための具体的な制度や実践を指すものが民主主義なのです」(宇野 2022:7)と述べています。

また、「私たちはどうしても政治から免れることはできません。私たちはこの社会にある対立や矛盾と共に生きていなければならないからです。共生に向けての調整を他人まかせにはせず、問題を話し合い、自分たちで乗り越えようとすることが本来の民主主義です」(宇野 2022:10)と述べています。このような民主主義の考え方は、過激な主張をする人(非民主主義者・反民主主義者)を除き、日本では一般的に受け入れられているといえるでしょう。

しかし、民主主義が、重大な判断を誤ってしまうことがあります。宇野によれば、普通選挙を通じてナチ党が政権を握ったように、民主主義がその内側から崩壊し、全体主義の脅威にさらされたのも20世紀のことでした(宇野 2022:102)。このように民主的な国でも、選挙という正当なシステムを通したにもかかわらず、独裁的な指導者を生んでしまうことがあるのです(宇野 2022:104)。なぜなら、人は誤った情報に基づいて、非常に重大な意思決定をしてしまうからです。

このように、民主主義は完全なものではなく、常に一層の改善・工夫が必要であるものの、民主主義より優れた政治制度は見当たりません。とすれば、どのように政策決定を行うべきかという問いに対して、少なくとも現状では民主主義を基本として政策決定を行うことが望ましいと考えることができます。すなわち、私たちには、民主主義に基づいて政策決定(政治)を行うことが求められてくるのです。そして、私たちには、「社会にある対立や矛盾を少しでも減少させ、人々を幸せな状態に近づけることが目的である民主主義」を確固なものとしていくことが求められています。

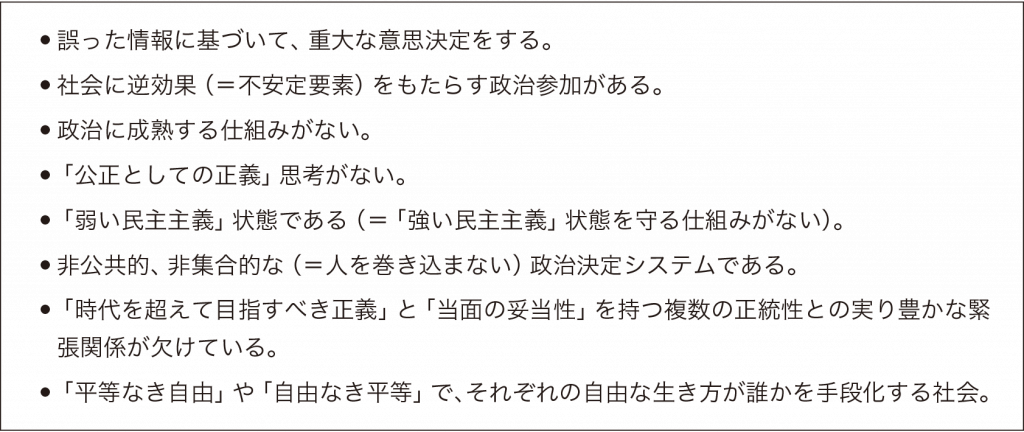

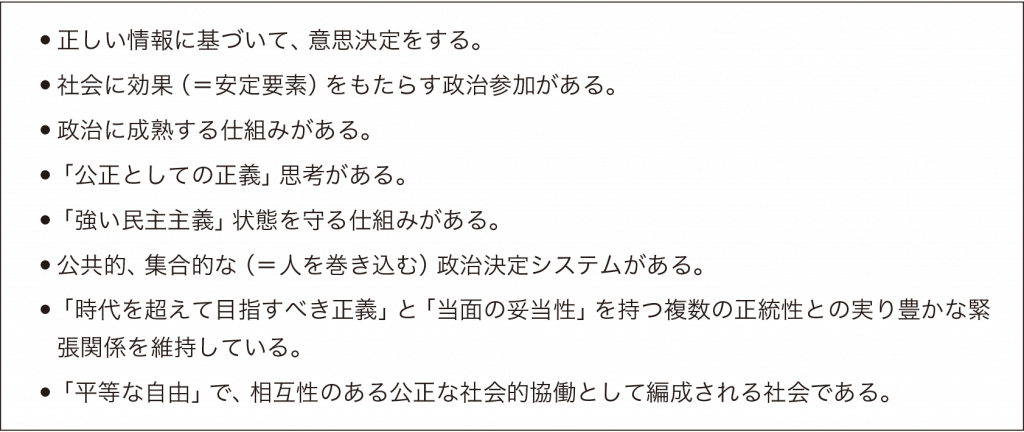

しかしながら、甘味を食べたいといっても、和菓子なのか、洋菓子なのかは分からないように、一口に民主主義といっても、どのような民主主義なのかは分かりません。人によって「民主主義」に対するイメージが異なるからです。そこで人々の間に、「民主主義」の内容をある程度は具体的事項として共有できるメルクマール(基準・指標)が必要となります(表1参照)。他方、間違いないしズレをなくす(減少する)ため民主主義とはいえない具体的事項のメルクマールを共有することも大切です(表2参照)。

表1 民主主義といえるための具体的事項のメルクマール(例)

表2 民主主義といえない具体的事項のメルクマール(例)