2023.12.25 政策研究

第5回 「社会の変容」「意思決定の合理性」と議会

議員に求められる「ボンド型レトリック」と「ブリッジ型レトリック」

篠原は、社会関係資本とレトリック(修辞法)について、次のような見解を示しました。「異なる意見の間での討論システムにおいては、ブリッジ型〔レトリック〕が優先される。ボンド型レトリックはむしろ対立を激化し、極端な意見を醸成することが多い。討議デモクラシーは意見の分極化を助長するという反対論があるが、このような状況はボンド型レトリックによることが少なくない。しかし、この両者は必ずしも対立するものではない。M・L・キングは黒人の解放を志したとき、黒人社会を団結するためにボンド型レトリックを使い、そのうえで白人と黒人とを融和させるブリッジ型レトリックを使用した。南アフリカ共和国のマンデラの場合も同様」である(篠原 2012:249、〔 〕内は筆者補)と(なお、ここでいう「討議デモクラシー」という用語は、デリバレイティブ・デモクラシー(deliberative democracy)についての篠原による訳です。篠原によれば、デリバレーション(deliberation)については、専門家の間でも、審議、協議、討議、熟議と訳語が様々であり、統一することが難しい(篠原2004:202-203)と述べています。このことから、「討議デモクラシー」という用語は、一般的に今日の「熟議デモクラシー(熟議民主主義)」と同義、あるいはそれに類似する用語と解してよいと思われます)。

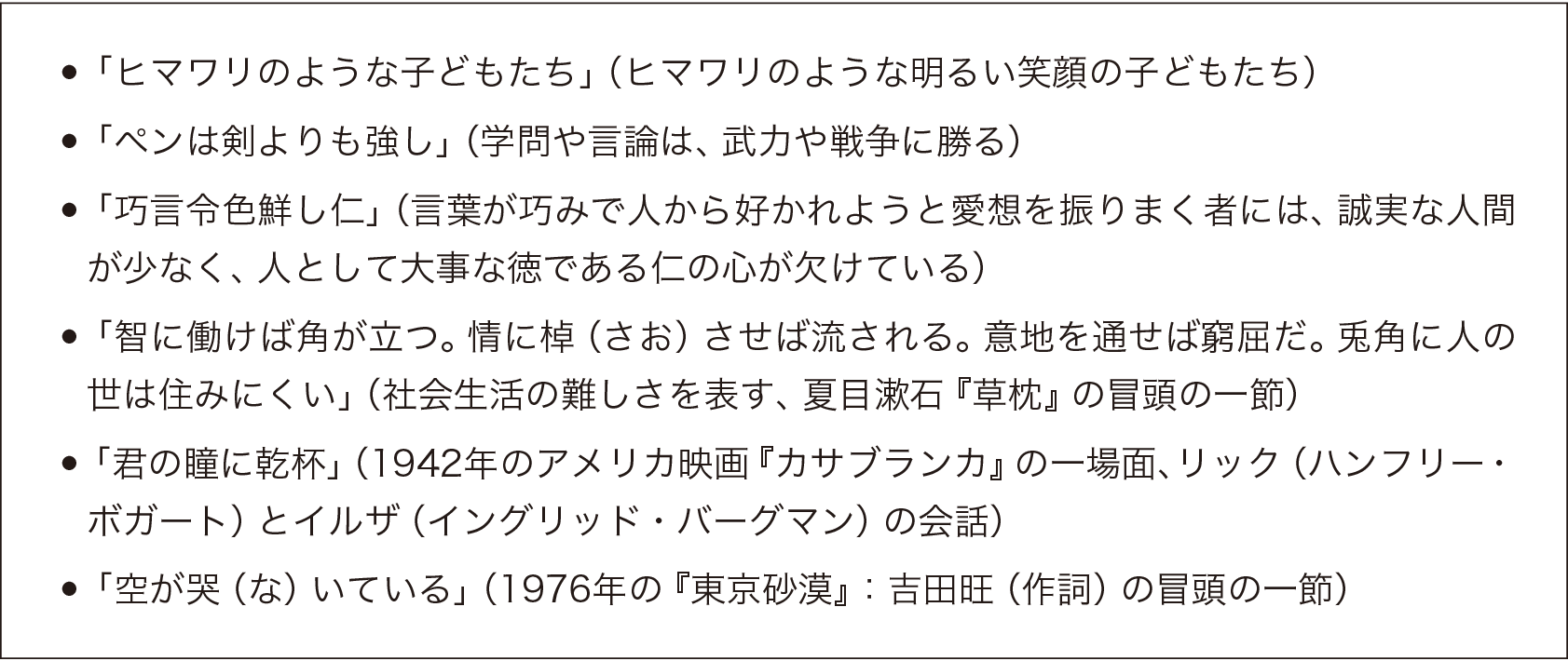

ところでレトリックには、比喩・擬人法・擬態法・倒置法・体言止め・反語・対照法……など様々なものがあります(表7参照)。そしてレトリックは、物事を伝える際に言い回しを工夫することによって相手の感情に訴えかける方法であることから、篠原がいうようにその評価は、それが有効な討議システムを形成するのに貢献しうるかどうかにかかっている(篠原 2012:250)、といえます。レトリックだからといって、「うわべだけの言葉」として軽視することには問題があります。レトリックにより、言葉は洗練され、説得力を高めます。なお、レトリックは使いすぎると効果が逓減してしまうので注意が必要です。

出典:筆者作成

表7 レトリックの例