2023.12.25 政策研究

第5回 「社会の変容」「意思決定の合理性」と議会

社会的合理性が認められなかった事例

さて、2023年10月には、埼玉県議会で「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例(案)」を、自民党議員団が取り下げるということが起こりました(NHK 2023)。この条例(案)の作成に当たっては、求められる立法事実(条例制定に際し、条例の目的と手段において求められる、その合理性を支える社会的な事実・データ・市民意識等のこと)のうち、家庭や車内での子どもの放置による悲しい事故・事件を防止するという条例の目的に合う社会的な事実はありましたが、条例の手段についてのデータや市民意識といった社会的な事実は示されておらず、総合的に判断すれば、条例の前提となる立法事実がなかったということになります。議会が主体的に条例の制定改廃に取り組むことは大切なことですが、やはり市民や専門家等との十分な話し合いが必要となります。

十分な話し合いが必要という意味では、取り下げについて、記者会見した自民党県議団の田村琢実団長が次のように述べています。「パブリックコメントについては、意見を自由に言っていただく環境づくりが重要ということで、内容は公表しないことになっているが、反対意見が多いというわけではない。それで提案に至った。寄せられたパブリックコメントの件数は言えないが、少なかった。反省材料としては、広く子育て世代の声を拾う、拾っていたと思っていたが、もう少し丁寧にパブリックコメントを集めるべきだった」と(NHK 2023)。

しかし、この発言については、違和感を覚えた人が少なくなかったのではないかと思います。なぜなら、一般的にパブリックコメントとは、提出された意見を公表するとともに、意見に対するパブリックコメント実施者(今回の場合であれば自民党県議団)の見解を併せて示すことが必要となりますが、今回の事例においては、このような過程が欠けていたからです。また、寄せられたパブリックコメントの件数は少なかったということを述べていますが、逆にそのことは「周知活動が足りないのでは?」という視点からの「自己内省的議論」を欠いたままに、周知活動を評価しているのではないかと考えられるからです。

単にパブリックコメントを形式的に行うのであれば、それは参加を求める正しい方法とはいえません。参加の方法にはパブリックコメント以外にも、パブリックインボルブメント、アンケート、説明会での意見募集、パネルディスカッションを通じての意見募集、公聴会など、様々な方法があります。これらの方法を複数組み合わせて実施することにより、市民の信託に応えることが求められます。その方が、結果として優れた政策が決定されることになるのではないでしょうか。「市民は議会のシンクタンクであり応援団である」ことを忘れてはなりません。

議会には、行政が実施すべき行為を制御することが求められる

ところで議会には、議会自身を自ら制御するとともに、行政を制御することが求められます。その内容は、行政が行政の権限である条例や予算などの実施を、議会が決定した内容に基づいて適正に行っているかを確認しつつ制御することです。しかし、そのことは必ずしも容易ではありません。國分功一郎は、このことに関して、ルールをつくるのは議会であっても、それを適用するのが行政である以上、現実の決定は行政機関において下されざるをえないと述べています(國分 2013:133)。そして、法は一般的なルールを定めることしかできず、また、あらゆる事例を予想することもできません。したがって、法が実際に運用される際、すなわち、法が事実に対して適用される際には必ず判断を伴い、法は自動的には適用されないとし、法の適用に伴う判断の担い手こそ、実際の統治においては強い権限を担うことになるため、統治においてそれを担うのは行政であると続けています(國分 2015:239)。

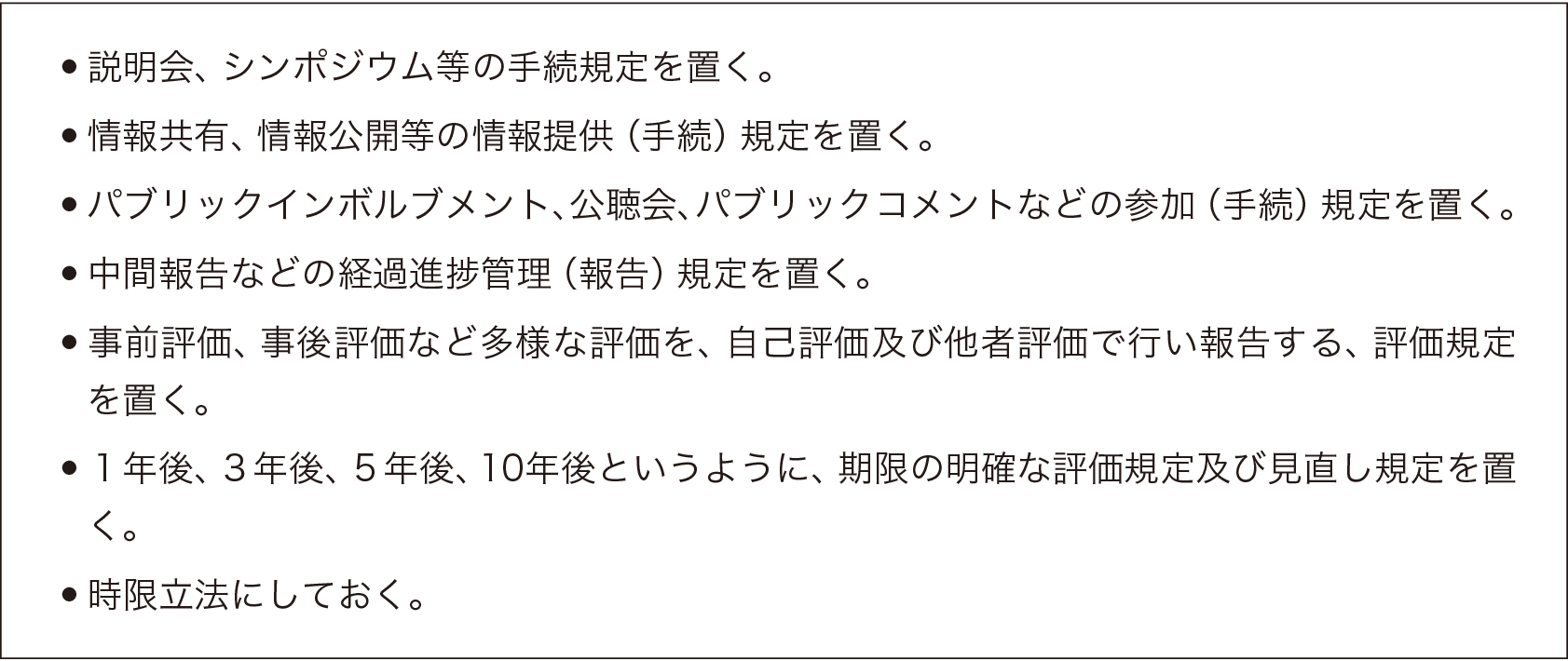

このことを國分は、ジャン・ジャック・ルソーの指摘を引用し、「執行〔行政〕の場面では事情が異なる。行政の行為は個別的であって、一般意志〔人々が総体として持つ公共的な意志であり、特殊意志(各個人の意志)や全体意志(特殊意志の総和)とは異なる〕の実現ではあり得ない。そして、行政は一般意志の実現ではあり得ないとはいえ、政府なるものが存在して行政をやらないわけにはいかないから、主権者が民会を通じてこれを定期的に監視するというのがルソーの提言であった」(國分 2015:221-222、〔 〕内は筆者補)と述べています。当時の民会は、現在の議会とは、役割や構成員等が異なることもありますが、ここでは、民会を議会に読み替えて考えてみましょう。そうすると議会には、行政を定期的に監視し制御することも求められることが浮き彫りになってきます。そして、今、求められるのは、そのことが可能となる議会による条例の内容(条項)の決定と運用であるといえます(表6参照)。

出典:筆者作成

表6 議会が行政を定期的に監視し制御することが可能となる条例の内容(条項)

議員は、主権者である市民から、そのような期待をされて選出されていることを忘れてはなりません。市民の幸せを目指さない議会・議員は、もはや議会・議員とはいえません。市民が政府〈議会・行政〉や社会をつくっているのは、市民が幸せになるためです。

なお議会には、行政が実施する(すべき)行為を制御するだけでなく、行政の力を十分に引き出すことも求められています。そのためには、行政との「不一致の縮小」や「一致の増大」を念頭に置いた話し合いが、議会にとって重要となります。