2023.12.25 政策研究

第5回 「社会の変容」「意思決定の合理性」と議会

社会に求められる「意思決定における社会的合理性と科学的合理性」

社会においては、市民と市民(個人、団体、法人等)の間においても、市民と政府(自治体・国・国際機構)の間においても、「意思決定における社会的合理性」が求められます。ここでは、社会的合理性をどのように担保することが可能なのかを考えてみましょう。社会的合理性があるといえるためには、一定の条件が必要となります。

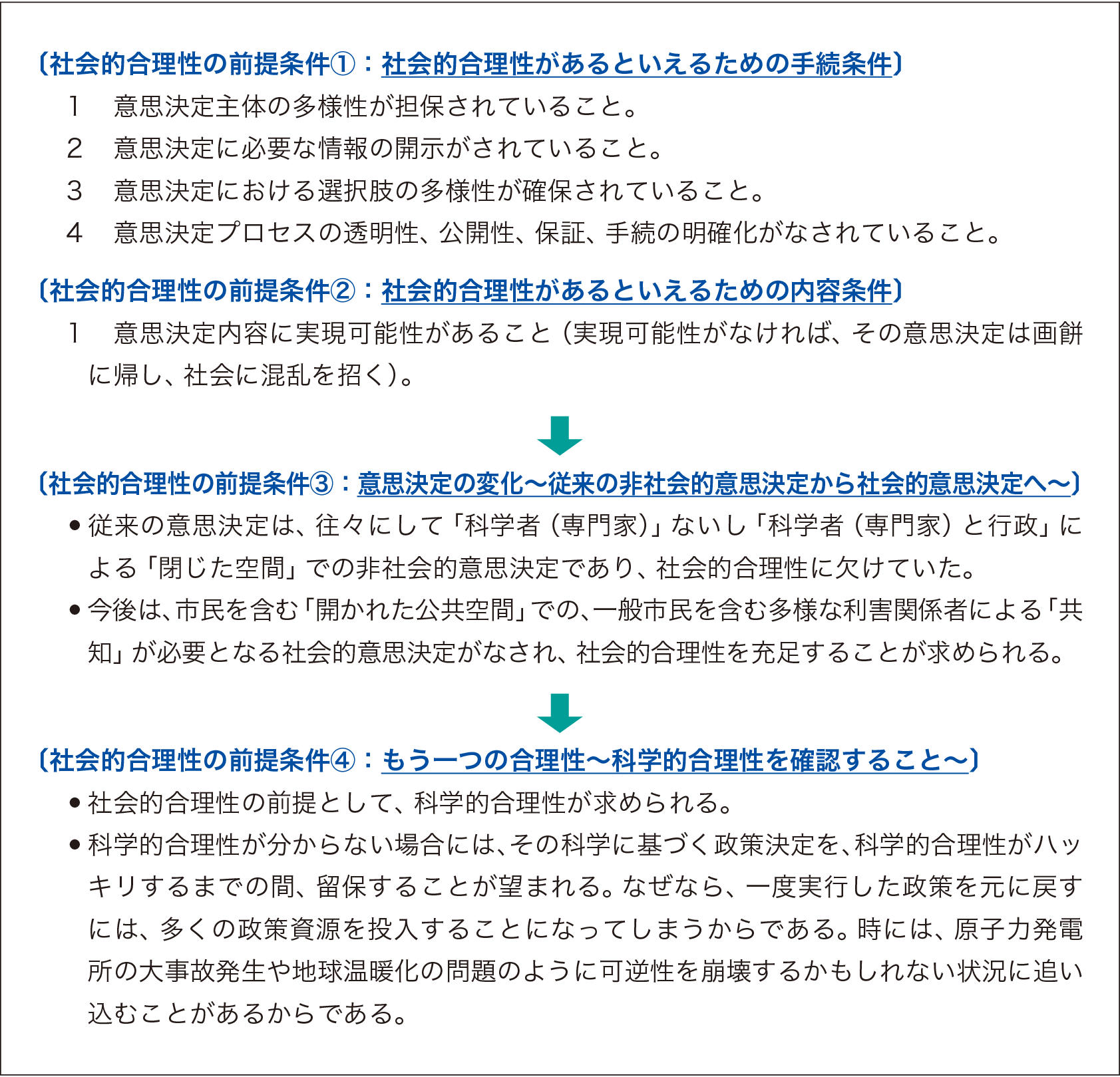

すなわち、表3に示すように、社会的合理性の前提条件としては、はじめに手続条件と内容条件をクリアすることが求められます。その上で意思決定が、従来の非社会的意思決定から社会的意思決定へ変化することが必要です。そして、科学的合理性を確認することが重要です。ここで科学的合理性についても考慮するのは、社会的合理性があるといえるためには科学的合理性があることが前提となるからです。科学的合理性は、科学者が発見したり結論付けることが多いものの、社会の人々に広く説明し、理解されていなければなりません。

出典:筆者作成

表3 社会的合理性があるといえるための条件

科学的合理性を確認することの困難性増幅

秋吉貴雄は、『入門 公共政策学─社会問題を解決する「新しい知」』の「あとがき」の中で、政策科学の泰斗ドロアが示した「ドロア第1法則」「ドロア第2法則」を次のように紹介しています。ドロア第1法則は「問題の難しさと危険性は等比級数的に増大する一方で、問題に対処できる人間は等差級数的にしか増加しない」であり、人類の政策問題の解決能力への警句となっている。ドロア第2法則は「環境、社会および人類を変革する人間の能力は急速に増大しつつあるのに対し、それを用いるための政策決定能力は変化していない」であり、科学技術に対する人類の統治能力への警句である、と。

その上で、秋吉は「2つの法則が示されてから20年以上経過したが、今でも十分に通用する警句であろう。貧困問題や教育問題といった昔から取り組まれてきた問題はいまだに解決されず、先進国での少子高齢化問題といった新しい問題も出てきた。科学技術は人間を複製するレベルまで進歩し、人類と一種の緊張関係になりつつある。われわれは、ドロアの警句を嚙みしめ、問題解決のための学問のあり方や知のガバナンス(統治)のあり方を再び考えなければならない時期に差しかかっているのかもしれない」(秋吉 2017:218-219)と述べています。

このようなドロアや秋吉の警句は、科学的合理性を確認することの困難性が増幅していることを示しています。これらの警句は、科学者だけに向けられたものではありません。広く市民にも向けられているでしょう。そのとき、市民の信託を受けており、社会における政治分野のリーダーともいいうる政治家(議員や首長)及び補佐する職員には、ドロアや秋吉の警句を真摯に受け止めることが必要です。真摯に受け止めるための第一歩としては、前節において示した「社会的合理性の前提条件①~④」をクリアすることと、科学的合理性については専門家等の協力のもと議論し、確認することが重要になります。