2023.11.27 政策研究

第4回 「市民」と「議員が市民から求められる姿勢・行動」

「市民の保有する関係性」と「市民の保有する資源」、「分かち合い」と「共感」

本稿では、複数政府と市民の関係性(複層関係性)も取り上げましたが、「市民の保有する関係性」と「市民の保有する資源」には、様々なものがあります(関係性は、資源の一つと捉えることもできます)。「市民の保有する関係性」では、一人の市民から見れば、家族・親戚・近隣社会・子育て施設・学校・勤務先・その他の関心領域(趣味等)の人々と、ライフサイクルが進むことにより、関係性は広がったり、狭まったりというように変容します。生老病死という言葉がありますが、人はいつまでも青年期や壮年期にあるのではなく老いるからです。若くても病気やケガをすることもあるでしょう。そこには様々な関係性があること、生じうることが分かります。

なお、通院・入院している場合には、医師・看護師・介護士の力量を患者は常に評価しています。医療機関には、患者がどのように評価したかを、少なくともアンケート等により聞くことが求められます。評価基準としては、医師・看護師・介護士としての専門性とともに、人間性が含まれていることは必須なものとなります。人間性は、言葉一つ・態度一つで、患者や患者の家族等に影響を与えることになるからです。

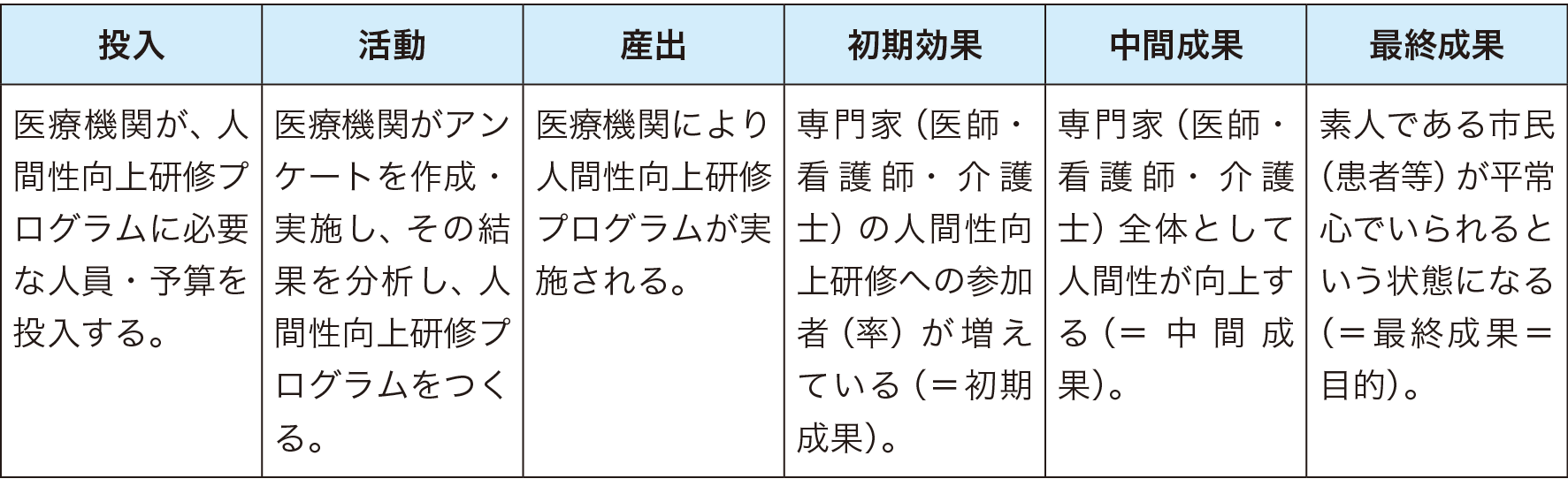

このことは、素人である市民(患者)が、専門家(医師・看護師・介護士)を、このような手段(アンケート等)で制御しうるのかという仮説の妥当性とも関連します。そこには、素人である市民(患者)が平常心でいられるという状態(=最終成果=目的)にするために、専門家(医師・看護師・介護士)全体として人間性が向上する(=中間成果)、専門家(医師・看護師・介護士)の人間性向上研修への参加者(率)増加(=初期成果)が求められます。しかし、そのために必要となる投入・活動・産出は、医療機関側が行うことになります(表3参照)。そのため、医療機関側がアンケート等を行わない場合には問題が生じます。「市民の保有する資源」である医療機関の立地が豊富でないところでは、患者は医療機関を選べないからです。議会は行政と連携して、自治体医療機関(市立医療機関等)において、このような取組みをしているか否かを確認し、その促進を図ることが求められています。そこでは、市民と自治体政府〈議会・行政〉の関係性が見えてきます。また、市民や自治体政府〈議会・行政〉は、国や国際機構、そして民間部門等と関連があるので、これらとも関係性があると捉えることができます(複数政府・民間部門等と市民の複層関係性)。なお、関係性の面からは、「仕組み」も大きな役割を果たすことがあります。

出典:筆者作成

出典:筆者作成

表3 素人である市民が専門家を制御しうるのではないかという仮説(ロジックモデル)の例

また、「市民の保有する資源」にも様々なものがあります。例えば、「組織」「関係性」「仕組み」「財源」「権限」「情報」「時間」等を挙げることができます。ほかにも、動植物や山河・湖沼・海、これらの基礎として位置付けられる地球や太陽等も含めることが適切であると思います。これらの資源なしには、食料やエネルギー等を確保できないからです。

しかし、「市民の保有する関係性」と「市民の保有する資源」には限りがあります。これらの限りあるものを誰もが得るためには、「分かち合う」ことが求められます。「分かち合う」ためには、「共感」が必要になります。「共感」は、アダム・スミスがいうように、他人の悲しみや喜びに思わず共感を覚えたときでも、その原因が分かるまでは、心からの共感を抱くには至らないのであり、共感を深くかき立てられるのは、悲しみや喜びといった情念の原因を知ることによってではないでしょうか(スミス 2014:62-63)。その意味でも事実を知ることは大切です。

「市民であることが前提」となる自治体議員

さて、議員は「市民であることが前提」として求められます。ここでいう「市民であることが前提」というのは、公職選挙法9条2項に「日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する」という規定があるからということではありません。議員には、「市民として自主的主体的に権利を行使し義務(責務)を果たすために活動する人」であることが前提として求められるということです。

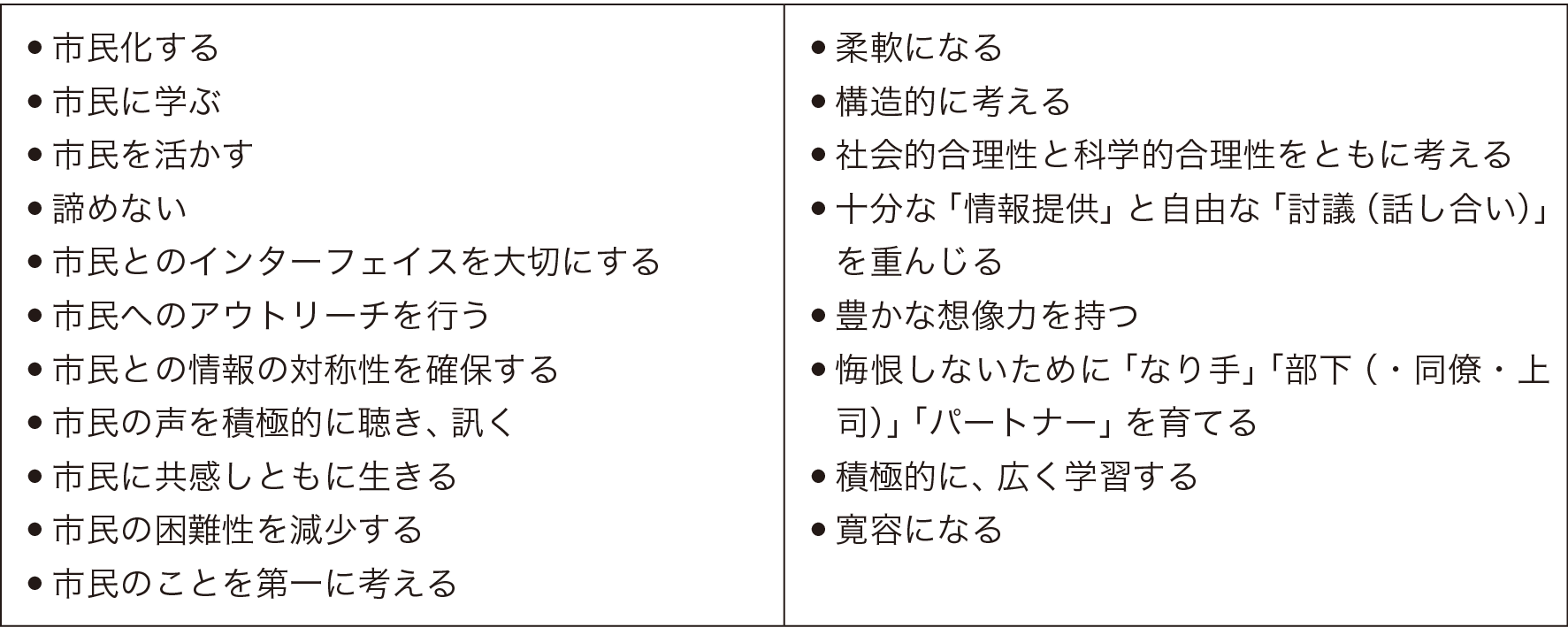

議員が、市民が求めるこのような期待に応えるためには、どのような姿勢や行動をとることが大切でしょうか。表4は、その姿勢や行動を整理したものです。議員には「市民から求められる議員の姿勢・行動」を考え、実践し、市民とともに自らを評価することが重要です。

出典:筆者作成

出典:筆者作成

表4 「市民から求められる議員の姿勢・行動」の例