2023.11.27 政策研究

第4回 「市民」と「議員が市民から求められる姿勢・行動」

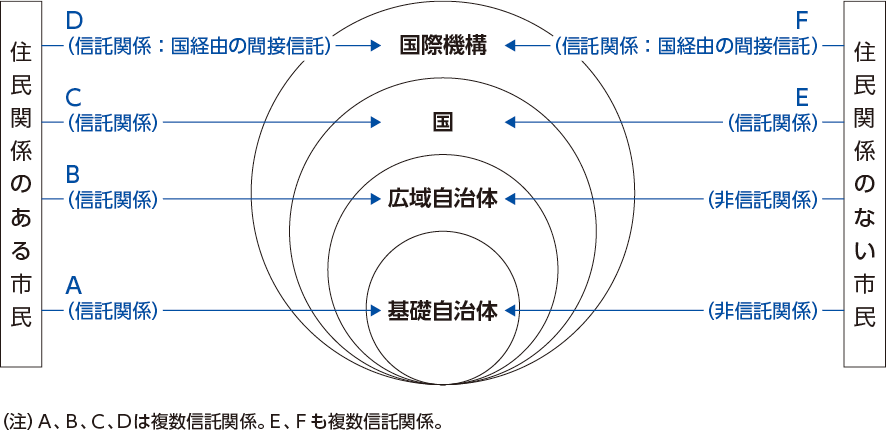

複数政府と市民の複層関係性(「複数信託関係」と「非信託関係」)

ところで、市民と政府の関係においては、市民一人ひとりについて、複数政府(日本では基礎自治体(市区町村)、広域自治体(都道府県)、国、国際機構)との関係で、「複層関係性」があります(複数政府と市民の複層関係性)。この複層関係性については、「複数信託関係」と「非信託関係」があります。それらの関係を表したのが図2です。ここでいう「住民関係のある市民」とは、その地域に住んでいる市民か否かで判断してください。例えば、札幌市の市民は、札幌市・北海道・国・国際機構のいずれの政府とも「住民関係のある市民」になります。しかし、函館市の市民は、北海道・国・国際機構の政府とは「住民関係のある市民」となりますが、札幌市とは「住民関係のない市民」になります。同じように、福岡県民にとっては、福岡県・国・国際機構のいずれの政府とも「住民関係のある市民」になります。しかし、鹿児島県民にとっては、国・国際機構の政府とは「住民関係のある市民」になりますが、福岡県とは「住民関係のない市民」になります。

「住民関係のある市民」と「住民関係のない市民」の間には、互いに連携・調整・制御が必要になります。「信託関係のある政府」と「非信託関係の政府」の間にも、互いに連携・調整・制御が必要になります。そのとき求められるのが、「大きな決定基準(判断基準)=メガポリシー」です。そして、「大きな決定基準(判断基準)」として、「その決定(判断)で人は幸福になれるのか」という視点が求められます。私たちには、「この連携で人は幸福になれるのか」「この調整内容で人は幸福になれるのか」「この制御で人は幸福になれるのか」という問いを、繰り返し続けることが必要となります。このような視点が、複層関係性の中で、「ホモ・サピエンス(知恵のある人)」である私たちに、いかに顕在的・潜在的な問題を問えばよいのか、どのような解(かい)を模索すればよいのかという方向を引き出し、示してくれるのではないでしょうか。

当事者として直面したとき市民には、問題の解決に向けて自主的主体的に行動する意欲を持っていることが求められます。そして、社会の問題をときには世界の問題として捉え直す広い視点のあることが求められます。

篠原一は、「あるドイツ人の社会学者によれば、新しい社会運動は『民主主義の資本』であり、これによって民主主義の民主化がすすめられる」(篠原 2004:30)と述べていますが、その社会運動を動かすのは市民であることを忘れてはなりません。

出典:筆者作成

出典:筆者作成

図2「複数政府と市民の複層関係性」(「住民関係のある市民・住民関係のない市民」と「(複数)信託関係・非信託関係」)~住んでいる県が異なる場合~

もちろん市民には、政府をはじめとする社会を「監視する能力」と「活かす能力」を発揮することで、地域を豊かにすることが求められています。人は、政府に依存するだけの存在になってはいけません。