2023.11.27 政策研究

第4回 「市民」と「議員が市民から求められる姿勢・行動」

「現実の市民」が「規範概念としての市民」に近づくこと(=「市民化」)の意義

さて、ここまで「市民という言葉をなるべく多く使用する理由」や「市民の当事者性」について考えてきました。しかし、現実社会においては、人は可謬(かびゅう)性を持つことから、「規範概念としての市民(=常に完全完璧な市民)」は、実際には存在しません。

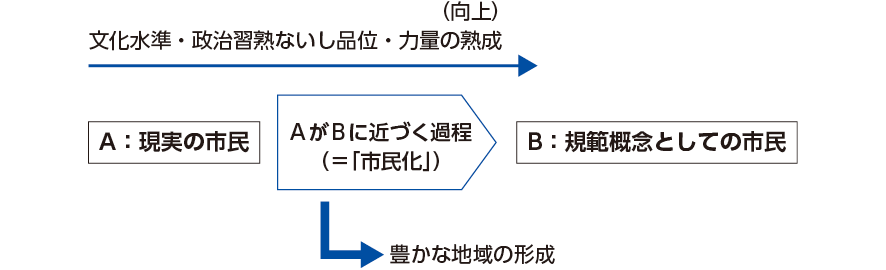

しかし、教養と余暇の増大という条件が整えば文化水準・政治習熟ないし品位・力量が熟成される(松下 1991:53)ことにより、「現実の市民」は「規範概念としての市民」に近づくこと(=「市民化」)になります(図1参照)。もちろん、「市民化」で「現実の市民」が「規範概念としての市民」に近づいたとしても、「規範概念としての市民」になることはできません。けれども、「現実の市民」が「規範概念としての市民」に近づくこと(=「市民化」)は、社会を良くし地域を豊かにすることでしょう。

出典:筆者作成

出典:筆者作成

図1 「現実の市民」が「規範概念としての市民」に近づく過程(=「市民化」)と効果

「規範概念としての市民」に近づくことを希望する人の「思い」

本節では、「現実の市民」が「市民化」したといいうる例(所沢市自治基本条例の制定に関わった市民)を取り上げ、「規範概念としての市民」に近づくことを希望する人の「思い」について考えてみましょう。

そのため、『市民が取り組んだ条例づくり 市長・職員・市議会とともにつくった所沢市自治基本条例』(所沢市自治基本条例を育てる会編著)というブックレットを確認します。ブックレットの冒頭において廣瀬克哉は、「このブックレットは、……条例の制定に積極的にかかわった所沢市民の活動記録であり、また、施行後の自治基本条例に対する期待と、これからの実施過程に対する市民としてのかかわり方と姿勢を表明するものとなっています」(廣瀬 2013:6)と述べています。筆者(=田中)には、自治基本条例の制定に関わった所沢市民の「思い」「行動」「反省」「期待」が示されているように感じました。

所沢市自治基本条例検討委員会の活動の特長としては、市民が主体となって作成した条例素案のたたき台を基に、作成に関わった市民が、他の市民に対して周知と説明、意見交換を行い、より多くの市民を巻き込んだ「パブリック・インボルブメント(PI)」が行われたことを挙げることができると思います(所沢市自治基本条例を育てる会編著 2013:38-48)。PIは、案づくりの段階において参加を行う手法であり、でき上がった案について実施する「パブリック・コメント」よりもPIを主体的に運営する委員会の市民にとっては時間がかかるなど負担が少なくないものの、自主的主体的に関わったことから、市民の「思い」を強くしたのではないでしょうか。

また、菅沼庸雄(所沢市自治基本条例検討委員会・運営委員長(当時))が「委員長あとがき」に次のように記しています。この記録を残す「目的は、7年にわたる条例ができるまでの記録を残すことと、我々の多くの失敗をこれから条例作りに取り組む全国の仲間に伝え、新しい地方自治の出発に役立ててほしい」(所沢市自治基本条例を育てる会編著 2013:140)という「思い」によるものであったと。そして、「私達は公募の市民であり選挙によって選ばれた市民の代表でないことを深く自覚し、限られた日程ではあったが可能な限りより多くの市民の声を直接聞く仕組みづくりとその実行を心がけた。その1つは市民対話集会で、多くの市民からもっと頑張れとあたたかい声援をいただいたのが忘れられない」(所沢市自治基本条例を育てる会編著 2013:141)と。このようなことからは、「思いが市民をつくる」ということがいえるのではないでしょうか。また、そのような「思いはあたたかい声援により継続しうる」といえるのではないでしょうか。

松下圭一は、「市民は……市民みずからの文化水準・政治習熟、つまり《市民文化》の熟成を、永遠に未完の課題ではあるが、たえず問わざるをえない」(松下 1991:353)、「市民の品性・力量の醸成という市民文化の形成には、市民活動による市民自治型の政策・制度の開発が必要である」(松下 1991:353)と述べていますが、所沢市民のPIを含めた自治基本条例制定に向けた取組み・記録をまとめるという営為は、市民自治型の政策・制度の開発の一つ、そして市民の品性・力量の醸成という市民文化の形成の一つといえるのではないでしょうか。このような取組みが、時間がかかろうとも広がることを期待したいと思います。なぜならば、古今東西の知者がいうように、私たちの生活には政治が必要であり、さらに松下がいうように「政治は市民個人の品性・力量からの出発である」(松下 1991:357)からです。一つひとつの「思い」「行動」「反省」「期待」を公にすることは、次の市民活動・社会活動や政治につながります。

ところで、神野直彦は、真実を語る学問は、ときに邪悪な権力によって弾圧されることがあると述べていますが(神野 2018:251)、学問に限らず市民活動・政治活動においても、同様なことが起きないとはいえません。市民の活動が、権力(政治家(議員・首長)や補助機関(職員))によって抑圧されることがあってはなりません。議会・議員には、このようなことがないように、適正な当事者意識を持つとともに、関係者の不適切行動を制御することが求められます。