2023.11.27 政策研究

第4回 「市民」と「議員が市民から求められる姿勢・行動」

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

本稿では、「市民」と「議員が市民から求められる姿勢・行動」、これらに関する事項等について再考します。そして、その上で政策過程において、これらの言葉を発するときの「自治体議員の発言に期待される含意と政策」について考えたいと思います。

「自主的主体的な人」という意味で、「市民」という言葉を使用!

本連載では、「市民」という用語をなるべく使用したいと思います。用途に差異があるものの市民に類似する用語には、「自然人」「法人市民」「住所を有する者」「住民」「○○市市民」「○○村村民」「市区町村民」「都道府県民」「国民」「世界市民」「全日制市民」「定時制市民」「関係人口(市民)」「利害関係(市民)」「大衆」「公衆」「市民活動を行う人」など様々なものがあります。一般的に使われている用語(通常用語)もあれば、法令用語もあります。

本連載で多く使用する「市民」には、「自主的主体的に権利を行使し義務(責務)を果たすために活動する人」という意味を込めたいと思います。社会を良くするためには、自主的主体的活動をする人が必要です。前段に示した用語との比較で、このような人を表すのは、「市民」がふさわしいと考えたからです。社会が良くなるという願いを込めて「市民」という言葉をなるべく多く使用したいと思います。もちろん、文脈によっては「市民」という用語ではなく、前段に例示したような用語を用いることがふさわしい場合には、その用語を使用したいと思います。

なお、山本圭は、一般に政治学で「市民」というとき、そこには自治体の住民であること以上の意味がしばしば込められており、「市民」には、政治の積極的な担い手となり、権力を監視し、職場や地域の集会やNPO活動にも参加し、ときには社会運動に関わって不正義や不公正の是正を訴える、そうしたアクティブな存在であることが期待されているといいます(山本圭 2021:19)。このような山本の「市民」の使用法は、筆者(=田中)のいう「自主的主体的に権利を行使し義務(責務)を果たすために活動する人」という定義の一面を、市民の積極的な行動面から具体的に表しているといえます。

市民の三つの当事者性

では、このようなことが期待される市民には、どのような当事者性があるのでしょうか。ここで当事者性とは、「自分が直接影響を与えたり」「自分が直接影響を受けたり」する性質と考えてください。

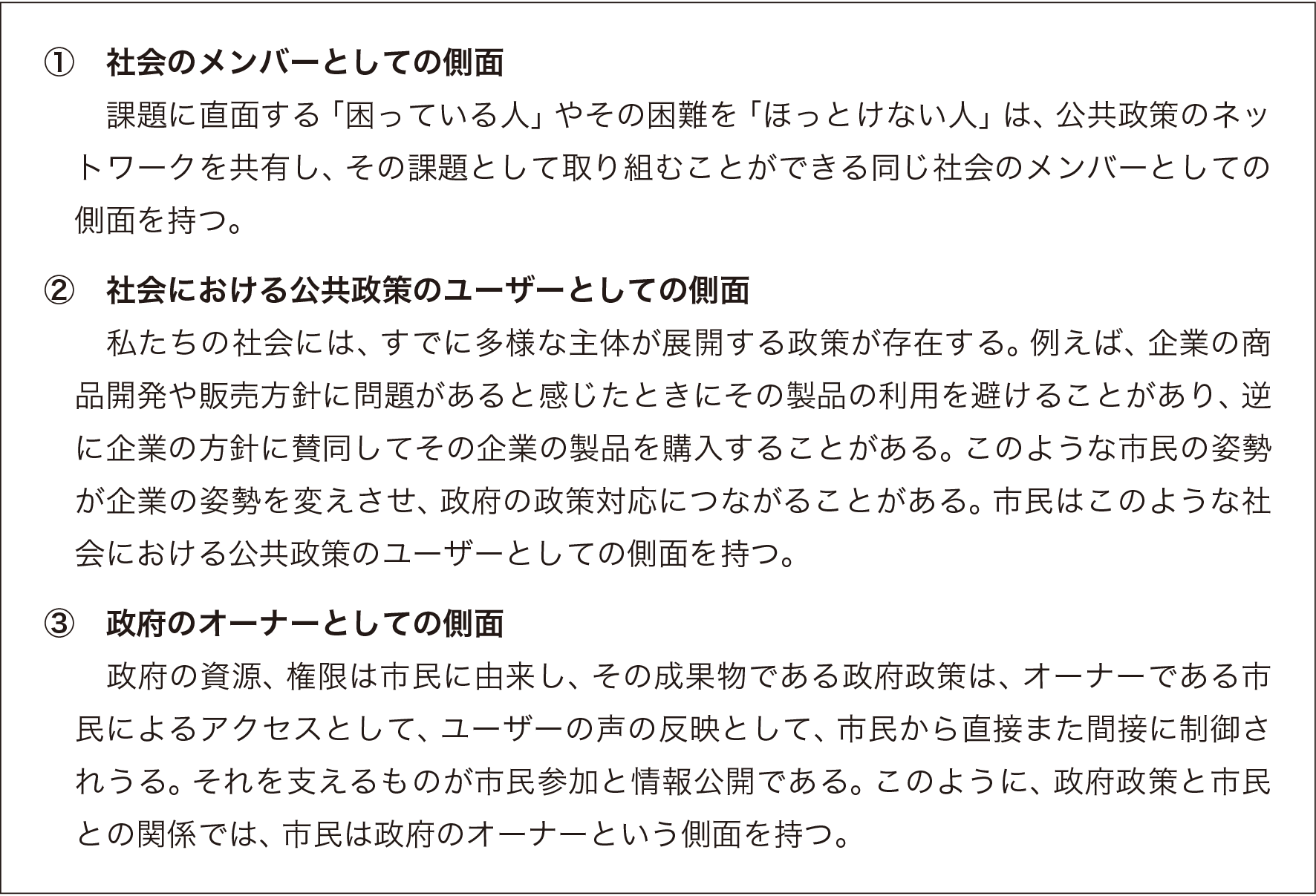

土山希美枝は、都市型社会における公共政策に対する市民の当事者性には、三つの側面があるとし、①社会のメンバーとしての側面、②社会における公共政策のユーザーとしての側面、③政府のオーナーとしての側面を挙げて説明しています。その内容を簡略化したものが表1ですが、この内容は前節で述べた「自主的主体的に権利を行使し義務(責務)を果たすために活動する人」という意味とも合致するものです。

出典:土山(2018:69-70)の内容を筆者が簡略化し作成

出典:土山(2018:69-70)の内容を筆者が簡略化し作成

表1 土山希美枝による「市民の当事者性としての3側面」

また、今井照がいうように、日々の生活を送っている人々(市民)は、その置かれた環境、年齢、性別、職業が異なる人たちの間で意見を調整しなければなりません。市民になるということは、政策・制度をめぐる意見調整に参加せざるをえなくなるということです(今井 2017:43)。このような調整や参加は、土山がいう「市民の当事者性としての3側面」とも連動しているといえます。なぜなら、土山の「市民の当事者性としての3側面」とは、今井のいう調整や参加を、「より具体的に」「より視角を広げた」ものといえるからです。