2023.10.25 政策研究

第43回 協調性(その6):遠隔協調

遠隔競争

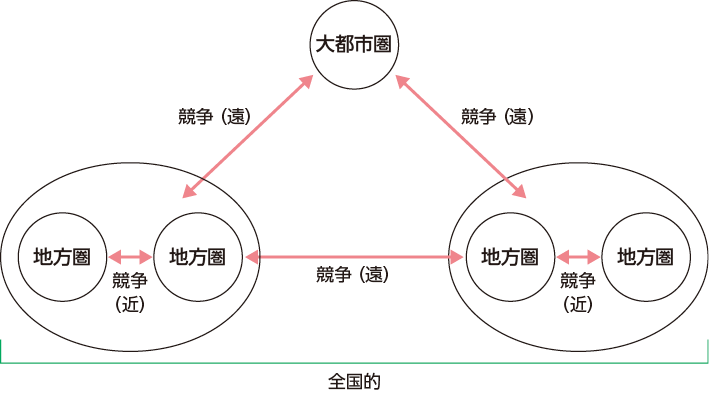

もっとも、遠隔の自治体間で、利益や課題が共有できるとは限らないのは、当然である。例えば、地方圏自治体が移住・定住促進策を進めるとき、近隣の地方圏自治体間での「奪い合い」が起きているのであるが、遠方の地方圏自治体同士でも、「奪い合い」は起きている。例えば、前者のタイプとして、沖縄の魅力を感じて本土から移住・定住したい人について、沖縄県内の各島・各市町村間で、競争性が生じているだろう。つまり、竹富町なのか、石垣市なのか、宮古島市なのか、名護市なのか、などという具合である。しかし、広い意味で海の自然を求めての島への移住であれば、後者のタイプで、例えば、沖縄の市町村同士だけではなく、小笠原諸島、五島列島、薩南諸島、隠岐諸島、対馬などとの間など、全国各地の市町村で広い意味では生じているかもしれない(図1)。

図1

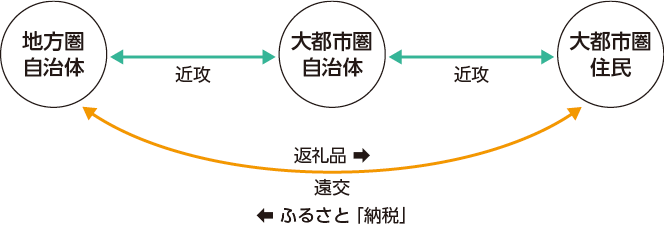

そもそも、大局的には、大都市圏からの移住・定住を見込んでいるのであれば、住民の「奪い合い」としては、大都市圏と地方圏はゼロサム関係である。これを露骨に反映しているのが、「ふるさと納税」制度である。全体としては、大都市圏の自治体の税収が減少し、地方圏の自治体の「税収」(正確には寄附額)が増加しているので、大都市圏の自治体と地方圏の自治体とはゼロサムの対立関係である。地方圏の近隣市町村間では、寄附受入額に大きな格差が存在していて、その意味で不公平感はあるかもしれないが、近隣の市町村から寄附額を奪っているようではないので、近隣市町村の対立は、ねたみや不公平感はあっても、あまり意識されていないかもしれない。あくまで、大都市圏と地方圏の対立である。

そもそも、「ふるさと納税」を提唱した発想は、地方圏で「育てた」人材が、大人になってからは大都市圏で納税してしまい、地方圏への還元がないという問題意識に起因しており、大都市圏と地方圏のゼロサムの対立関係が背景にある。ただ、「先に(人材を)奪ったのは大都市圏なので、それを取り戻し(ふるさと納税)て何が悪い」という反撃感情なのである。もちろん、きれいにいえば、地方圏で「育ててもらった」人間が、「ふるさと」に恩返しして寄附する、ということである。また、実利的にいえば、大都市圏のふるさと「納税」者は、2,000円の「負担」で、各地の「特産品」(返礼品)を「購入」できるから成立している。つまり、地方圏市町村と大都市圏納税者の相互利益であり、その意味では、「遠隔協調」である(図2)。ふるさと「納税」者は、居住地市町村の利益を害し、遠隔地市町村の利益を図る。ふるさと「納税」者は、居住地市町村を攻め遠方市町村と交わるという、一種の「遠交近攻」でもある。ただし、本論での遠隔協調は、自治体と自治体との間の関係を指しているので、「ふるさと納税」における「遠隔協調」は比喩にすぎず、ここで自治体間で生じているのは遠隔競争である。

図2