2023.09.25 政策研究

第42回 協調性(その5):圏域設定

定住自立圏

平成の市町村合併によって、約3,200の市町村は約1,700に半減した。広域や圏域が市町村を越える区域を意味する場合には、市町村の区域の拡大は圏域設定の必要性を減らすといえる。もっとも、市町村数の半減だけならば、これまで想定された圏域よりは小さいため、依然として圏域設定は続けられるだろう。

平成の大合併により、広域行政圏全体が合併して一つの市町村となったケース(広域的市町村)が37、広域的市町村まではいかないが、構成市町村が二つしかない広域行政圏も59と、大幅に増加したという(8)。広域的市町村では、広域行政機構は存在意義を失う。また、構成市町村数が二つとなった広域行政圏においても14の圏域で広域行政機構が廃止され、その他の圏域も含めると59の圏域で広域行政機構が存在しなくなった。全国画一的に広域行政圏を設定した上で、広域行政機構が広域行政を行うことは困難になった。

こうして総務省は、定住自立圏構想研究会を2008年1月に立ち上げ、同年5月の研究報告をもとに、同年12月に「定住自立圏構想推進要綱」を出した(9)。これにより、2000年3月の「広域行政圏計画策定要綱」と1999年4月の「ふるさと市町村圏推進要綱」を廃止した。

定住自立圏は、「定住」とあるように、地方圏から大都市圏への人口流出を阻止する目的を持つ。中心市と周辺市町村が、自らの意思で1対1の協定を締結することを積み重ねる。圏域は結果として下から形成される。国・都道府県による上からの圏域設定を前提としない。中心市とは、人口が4万人超で、昼夜間人口比率が1以上の市である。その意味で、圏域の範囲はアプリオリには不明でも、何らかの中心性はある。中心市が、人口定住のために圏域として必要な生活機能の確保に関して中心的な役割を担う意思を明らかにした「中心市宣言」を行う。

「中心市宣言」をした中心市と周辺の市町村が、1対1で定住自立圏形成協定を結ぶ。その範囲が定住自立圏である。具体的には、医療・福祉・教育などの生活機能、地域公共交通・ICTインフラ整備等のネットワーク、人材育成・職員交流などの圏域マネジメントである。定住自立圏形成協定に基づく事務執行は、事務の共同処理や民事上の契約などによる。また、中心市は、周辺市町村と個別に協議を行って、「定住自立圏共生ビジョン」を策定する。2022年11月現在で、宣言中心市が140市、定住自立圏が130圏域、ビジョン策定圏域も130圏域という。下からの圏域を上からつくらせるという手法である。

連携中枢都市圏

2014年8月に、総務省は「地方中枢拠点都市圏構想推進要綱」を発出した。地方消滅を指摘した、いわゆる第1次増田レポート(10)の発出が2014年5月である。また、地方創生国会が2014年9月以降であり、「まち・ひと・しごと創生」につながる時期である。その意味で、政権によるまち・ひと・しごと創生の計画化を先取りしつつ、同じ指向性を持っていたといえよう。もっとも、姫路市などが中枢拠点都市研究会を設置(2013年3月)したことを受け、地方中枢拠点都市を中心とした柔軟な連携を打ち出した第30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」(2013年6月)を踏まえて制度化したものであり、2014年4月からは「新たな広域連携モデル構築事業」の募集をして、同年7月にモデル事業を採択しているから、それ以前からの構想ともいえよう(11)。

その後、「地方中枢拠点都市圏構想」は、高次「地方都市連合」(国土交通省、2014年3月)、「都市雇用圏」(経済産業省、2014年5月)と結合して、「連携中枢都市圏構想」(2014年12月、連携中枢都市圏構想推進要綱への改正は2015年1月)となった(12)。連携中枢都市圏構想は、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするために、地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集積・強化」、「生活関連機能サービスの向上」を行うことにより、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成する政策であるという。

連携中枢都市は、かなり高次の中心性が期待されており、要件が厳しい。基本的には、三大都市圏以外で、政令指定都市又は中核市で、昼夜間人口比率が1以上の市である。三大都市圏内の場合には、政令指定都市、又は通勤通学者の特別区部への流出の少ないことが必要である。中心市として連携中枢都市宣言をすることが前提である。

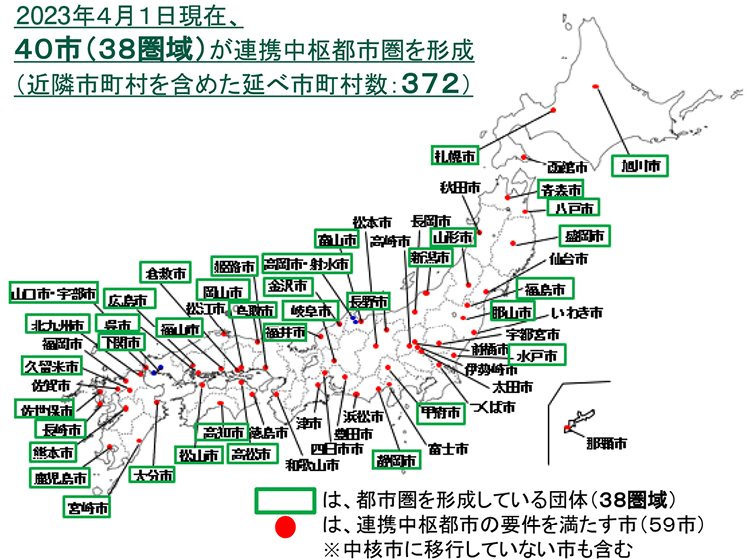

連携中枢都市圏は、連携中枢都市(圏域中心市)と近隣市町村が、連携協約(地方自治法252条の2第1項)を締結することにより、形成される。このために、地方自治法の改正が2014年5月になされた。連携協約により継続的・安定的に施策が推進できるようになる。その意味で、締結までは柔軟であっても、ひとたび締結すると柔軟ではない。合意に基づき各自治体は政策を実行する義務を負う。自治体間で紛争が生じた場合には、申請によって自治紛争処理委員による解決が図れる。こうした制度的担保が与えられるとされた。2023年4月1日現在で、40市(38圏域)が連携中枢都市圏を形成しており、近隣市町村を含めた延べ市町村数は372である(図3)。

出典:総務省「連携中枢都市圏の取組の推進」より一部改変

図3

おわりに

国や、国の意向を受けた都道府県は、市町村間の広域協調を促すために、圏域を設定してきた。当初は、下からの広域化が重複と空隙と飛び地を持つパッチワーク的なことになりうる点を踏まえ、重複も空隙もない圏域を想定していた。しかし、国策合併であるとともに自主合併というパッチワーク的な対処を経てから、空隙や飛び地をあまり気にしない圏域設定に変化しつつある。もちろん、行政資源は限られているから、重複は想定していない。しかし、中心市とそれに自主的に追随する周辺市町村からなる圏域で充分であり、結果として、圏域に加わらない空隙が残存しても仕方がない、という方針に転換した。

むしろ、中心市に、周辺市町村の面倒をいかにみさせるのか、という水平補完の観点が重視されているといえよう。これは実は、いわゆる「西尾私案」(2002年11月1日、第27次地方制度調査会専門小委員会副会長私案)と通底する発想である。西尾私案では、事務配分特例方式と内部団体移行方式とがあったが、いずれも周辺小規模市町村の事務を、近隣中心市が実質的に担うことが想定されていた。そして、国が財政支援するのは、困難に直面する周辺市町村ではなく、周辺の面倒をみる中心市に対してである。

自発的に圏域に参加しない周辺市町村の立場は、とりあえず放任されている。しかし、仮に圏域が地域の定住や生活に必須であるならば、不参加市町村はいずれ立ちゆかなくなる想定である。それならば、結果的に、どこかの中心市に身を委ねるしかなくなる。もちろん、連携協約その他の1対1の合意であるから、窮乏してからの「身売り」交渉の条件は苛烈なものになろう。このような「脅迫」によって、圏域を全国に行き渡らせることがいずれは可能になるだろう。

このような兵糧攻めの指向を持つ「圏域マネジメント」論は、かつての西尾私案と同様に、周辺町村から反発を受けることは避け難い(13)。圏域が地域の生活に必須でないぐらい周辺町村への財政保障がなされるのであれば、そもそも圏域に参加する意味はない。しかし、周辺町村に、かつての西尾私案の時期に並行して生じた「地財ショック」のときと同じように、財政支援を国に強く求める政治力があるとは限らないのが、今日の状況である。

(1) 以下、大幅に、横道清孝「日本における新しい広域行政政策」財団法人自治体国際化協会(CLAIR)・政策研究大学院大学比較地方自治研究センター(COSLOG)(2010年)に依拠している。

(2) 久井情在「広域市町村圏と『平成の大合併』の整合性とその地域差」地理科学73巻1号(2018年)22頁。

(3) 総務省ウェブサイト「『広域行政圏計画策定要綱』の概要」(https://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki8.html)。

(4) 青森県庁ウェブサイト「青森県市町村合併推進要綱」(2000年10月)(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/shichoson/files/gappei_suisinyoukou_05.pdf)。

(5) 青森県庁ウェブサイト・市町村事務要覧(県内市町村行財政関係データ)「市町村の概要」(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/shichoson/jimuyoran_R4.html)。

(6) 青森県庁ウェブサイト「地域県民局」(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/)。

(7) 青森県庁ウェブサイト「国勢調査でわかる青森県の人口~小学生向けページ~」(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/tokei/census2020_forkids.html)。

(8) 横道・前掲注(1)論文。

(9) 総務省ウェブサイト「定住自立圏構想」(https://www.soumu.go.jp/magin_sosiki/kenkyu/teizyu/index.html)。

(10) 日本創成会議・人口減少問題検討分科会「ストップ少子化・地方元気戦略」(2014年5月8日)。

(11) 総務省ウェブサイト「連携中枢都市圏構想」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/renkeichusutoshiken/index.html)。

(12) 入江容子氏報告の教示を受けた。日本学術会議政治学委員会行政学・地方自治分科会及び自治体学会共催「公開シンポジウム 自治体と総合性~分権国会決議30年~」2023年9月23日、オンライン方式。

(13) 総務省自治体戦略2040構想研究会「第1次報告」(2018年4月)、「第2次報告」(2018年7月)、第32次地方制度調査会「中間報告」(2019年7月)。新川達郎「圏域マネジメント論とこれからの地方自治─2040問題と第30~32次地方制度調査会の検討から」同志社政策科学研究21巻2号(2020年)67~75頁。