2023.09.25 政策研究

第2回 「二元代表制」と「議員に求められる能力」

議会(議員)に求められる能力:「適正手続決定能力・適正手続実施能力」と「適正政策決定能力」:「適正手続決定能力・適正手続実施能力」としての「広聴力」「広報力」

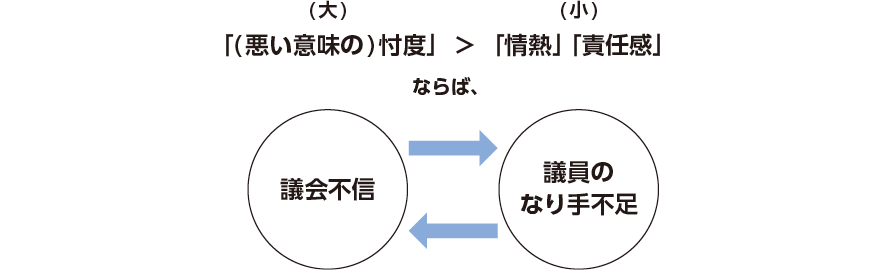

議員は、先に述べたように、政治家の特性を持っています。政治家の特性は、議論が求められる議会においては、「情熱」が表に現れたり「責任感」が発揮されるなど有効な面もあると思います。しかし、政治家の特性は、議員が権力の座に座り既得権益を守る「ドン」の表出につながります。そして、議員の「情熱」と「責任感」は市民から見えづらくなり、やがて議員の行動は「(悪い意味の)忖度(そんたく)」により市民から遠く離れたものとなってしまうことがあります。そこでは、市民の意思が、議会ひいては行政に反映されていないことになります。

したがって、そのような場合には、市民にとって議員は、自分たちの代表だとは思えません。これでは、議会(議員)は市民から失望され、信用を失ってしまいます。議員の「なり手不足」にもつながることでしょう(図3参照)。

出典:筆者作成

図3 政治家の特性が悪影響を及ぼす場合の議会不信・議員のなり手不足

市民から失望され、信用を失ってしまうことを防ぐためには、政治家である議員には、学習能力や自己主張能力が、基礎能力として求められます。その積み重ねが議会の能力を向上させることになります。

もちろん、議会・議員の能力には、「適正手続決定能力・適正手続実施能力」と「適正政策決定能力」が必要です。前者は後者の前提になる能力です。「適正手続決定能力・適正手続実施能力」なくして「適正政策決定能力」があるとはいえません。ここでは、適正手続決定能力・適正手続実施能力」を構成する「広聴力」や「広報力」に注目したいと思います。

市民を対象とする議会の「広聴力」や「広報力」を発揮する手法には、様々なものがあります。多くの議会が行っているものとしては、「議会報告会(意見交換会を含む)」「議会だより発行」「ホームページでの発信」「ユーチューブ・X(旧ツイッター)での発信」等があります。また、先駆議会が行っている「議会モニター制度」「議会アドバイザー制度」等もあります。なお、これらの取組みは、「広聴」及び「広報」の機能を併せ持つものといえます。