2023.09.25 政策研究

第2回 「二元代表制」と「議員に求められる能力」

「議員(議会)と首長(行政)の役割・特徴」「ネットワークのつくり方・活かし方」

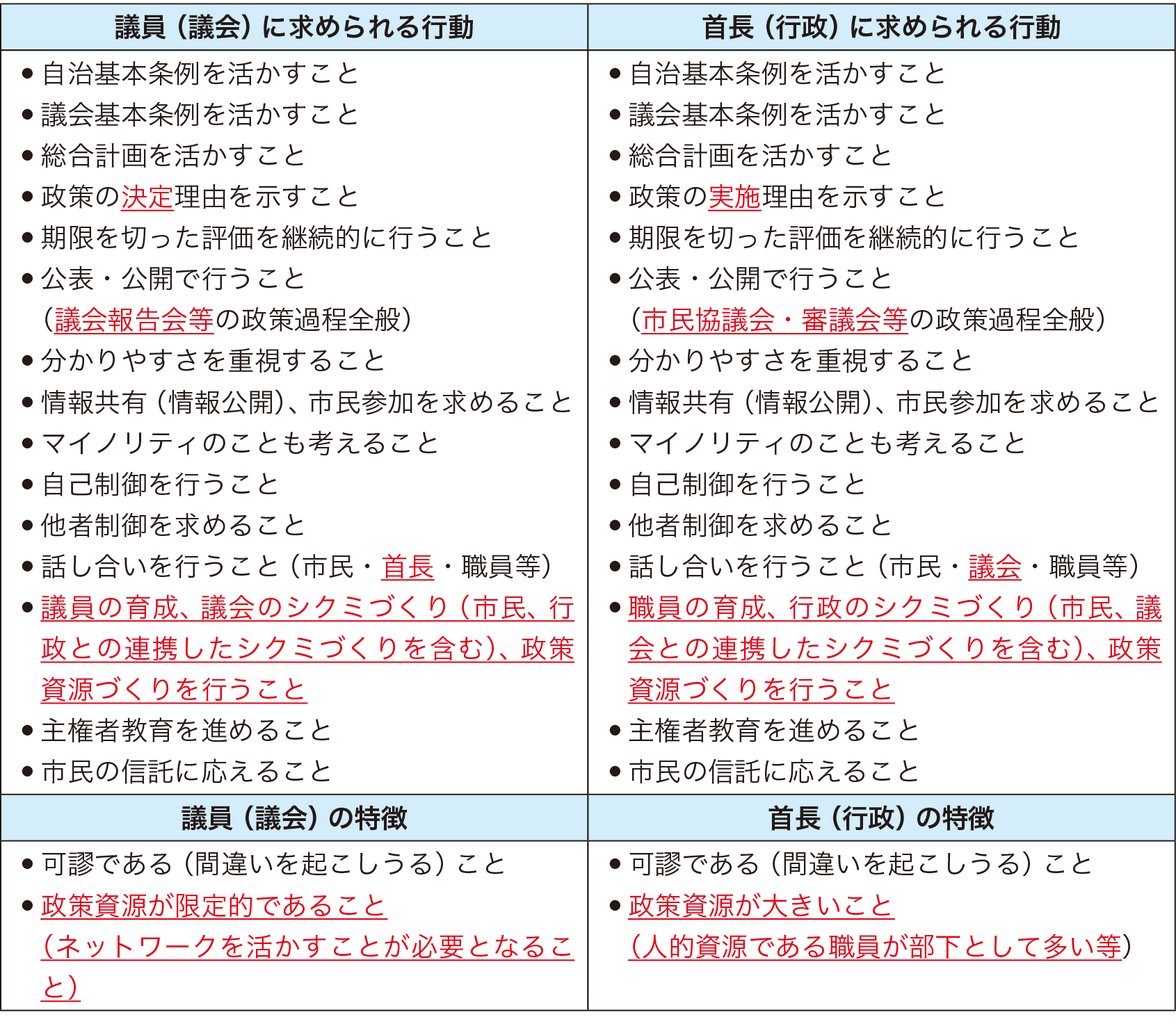

次に、「議員(議会)と首長(行政)に求められる行動」と「議員(議会)と首長(行政)の特徴」について考えてみましょう。表3はこれらについて整理したものです。

表3を概観すると、議員(議会)と首長(行政)の役割は、大別して、①「手続に関すること」と、②「構成員(議員や職員)の育成、シクミづくり、政策資源づくりを行うこと」を通して、市民の信託に応えること、併せて主権者教育を進めることと捉えることができます。

また、議員(議会)と首長(行政)の特徴としては、「可謬(かびゅう)である(間違いを起こしうる)こと」が共通点ですが、政策資源に相違が見られます。具体的には、議員(議会)では政策資源が限定的であること(ネットワークを活かすことが必要となること)が特徴として挙げられ、首長(行政)では政策資源が大きいこと(特に、人的資源である職員が部下として多い等)が特徴として挙げられます。このことは、議員(議会)に、行政との(適正な)相互制御をするためにもネットワークをつくり・活かすことを求めます。

そして、そのようなネットワークをつくるためには、研修や視察を自ら調べて行うことや、研修会・視察会・研究会に積極的に参加することが重要になります。そして、そのネットワークを活かすためには、参加した後のフォローアップ(曖昧なことを研修先に再確認すること、研修成果として自分の自治体でも政策が実現したことをお世話になった研修先に伝えること等)を適切に行うことが大切でしょう。

(注)政策資源には、権限、人員(職員)、財源、情報、時間、ネットワークなどがある。

出典:筆者作成

表3 「議員(議会)と首長(行政)に求められる行動」と「議員(議会)と首長(行政)の特徴」

なお、今井照は、二元代表制について、「わざわざ軋轢を生むような制度にしているところに意味があると考えることもできる。たとえば、執行権限を持つ行政機関としての首長の独任制が保たれることで、たとえば国などから、地域市民の意思とは違ったことを勝手に押しつけられかねない場合に、議会が反対しているから国の意向には賛同しかねるという答弁ができます」(今井 2017:52)と述べています。このような首長の老巧な考え方については、首長は自らももっとハッキリと反対すべきであるという議論があるかもしれません。しかし、現実には首長が反対することは、他の政策分野で国の支援を受けられなくことも想定でき、難しいことがあるかもしれません。裁判所の判断が首長の判断と異なることもあるでしょう。ときには国の政権政党が、首長選挙のときに首長交代を働きかけることもあります。議会は、このようなときに、どう行動すればよいのでしょうか。そこには、市民との連携・活動が求められるといえるでしょう。当該自治体の内外を含むネットワーク(国内ネットワーク・国際ネットワーク)が、その糸口になることもあるかもしれません。

ところで、議会の(特別)委員会等に出席を拒む(嫌がる)国の機関の職員がいるようなときには、議会は、日頃、国の機関の職員と接している首長・職員と連携して出席を要求することがあるでしょう。そのときには、議会自らが先頭に立つことが必要であり、首長・職員に「お任せ」してはなりません。二元代表制を活かし、議会の役割を果たすためには、このような姿勢が求められるでしょう。